동북아역사재단 2022년 07월호 뉴스레터

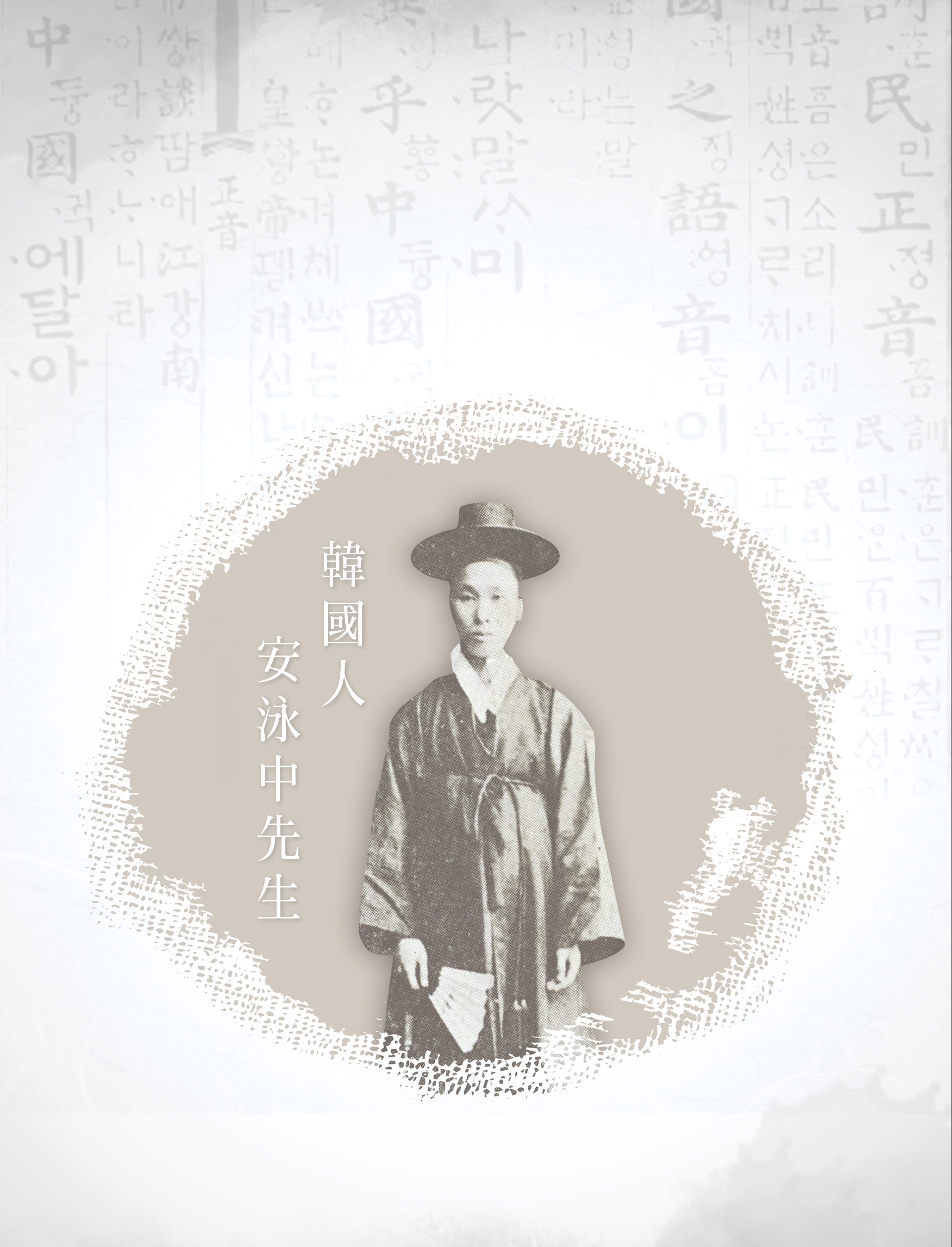

교토상업학교 재직 중 촬영한 안영중의 전신 모습. 출전 『創立五十周年記念誌』(上田順一郞 編著, 京都 京都市立第一商業學校同窓會·校友會, 1936)

교토 소재 학교의 동창회 기록에서 찾은 한국인 이름

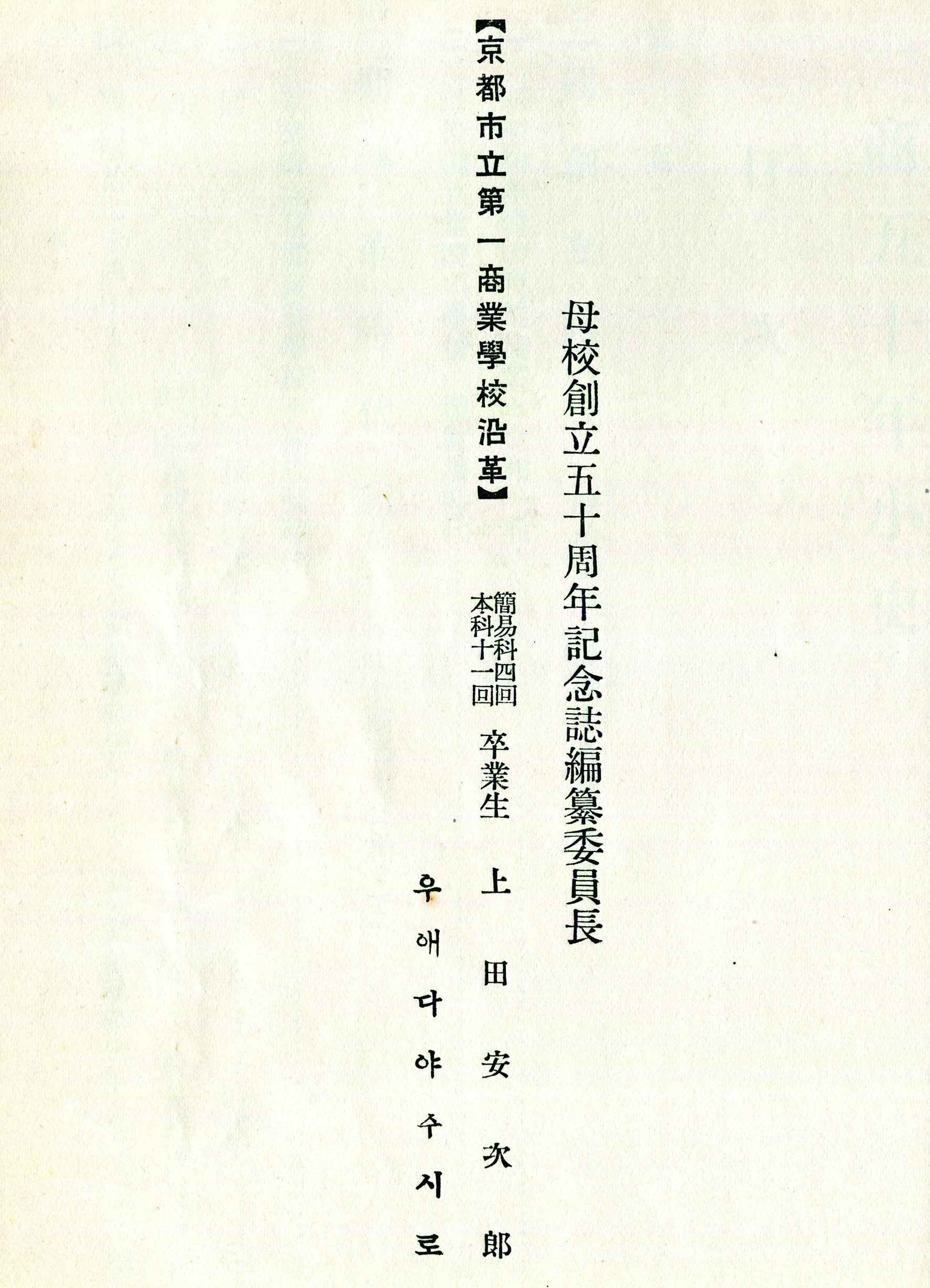

일본 교토에 니조성(二城)이란 곳이 있다. 거기서 지하철 도자이선(東西線)을 타고 서쪽으로 한 정거장을 더 가면 교토 시립 사이쿄중고등학교(京都市立西京中高等學校)가 있다. 이 학교의 전신이 교토상업학교(京都商業學校)인데, 1886년에 설립됐다. 1936년 간행된 『창립오십주년기념지(創立五十周年記念誌)』에는 메이지(明治) 연간 학교의 역사를 시기별로 나눠 정리한 「경일상오십년소사(京一商五十年小史)」가 들어있다. 이 글의 도입부에 편찬위원장이자 교토상업학교 졸업생인 ‘우애다 야수시로(上田安次郞)’란 이름이 나온다. 교토 지역의 상업학교 역사를 다룬 교사 자료에 특이하게도 한글로 적힌 일본인 이름이 들어가 있으니 자연스레 “왜 한글이 여기에 적혀 있을까?”란 궁금증을 자아낸다. 각별한 사연이나 추억이 있지 않은 이상 한글로 자기 이름을 굳이 앞에다 적을 이유는 없기 때문이다.

교토상업학교 동창회 50년사 도입부에 기재된 집필자 이름의 한글 표기

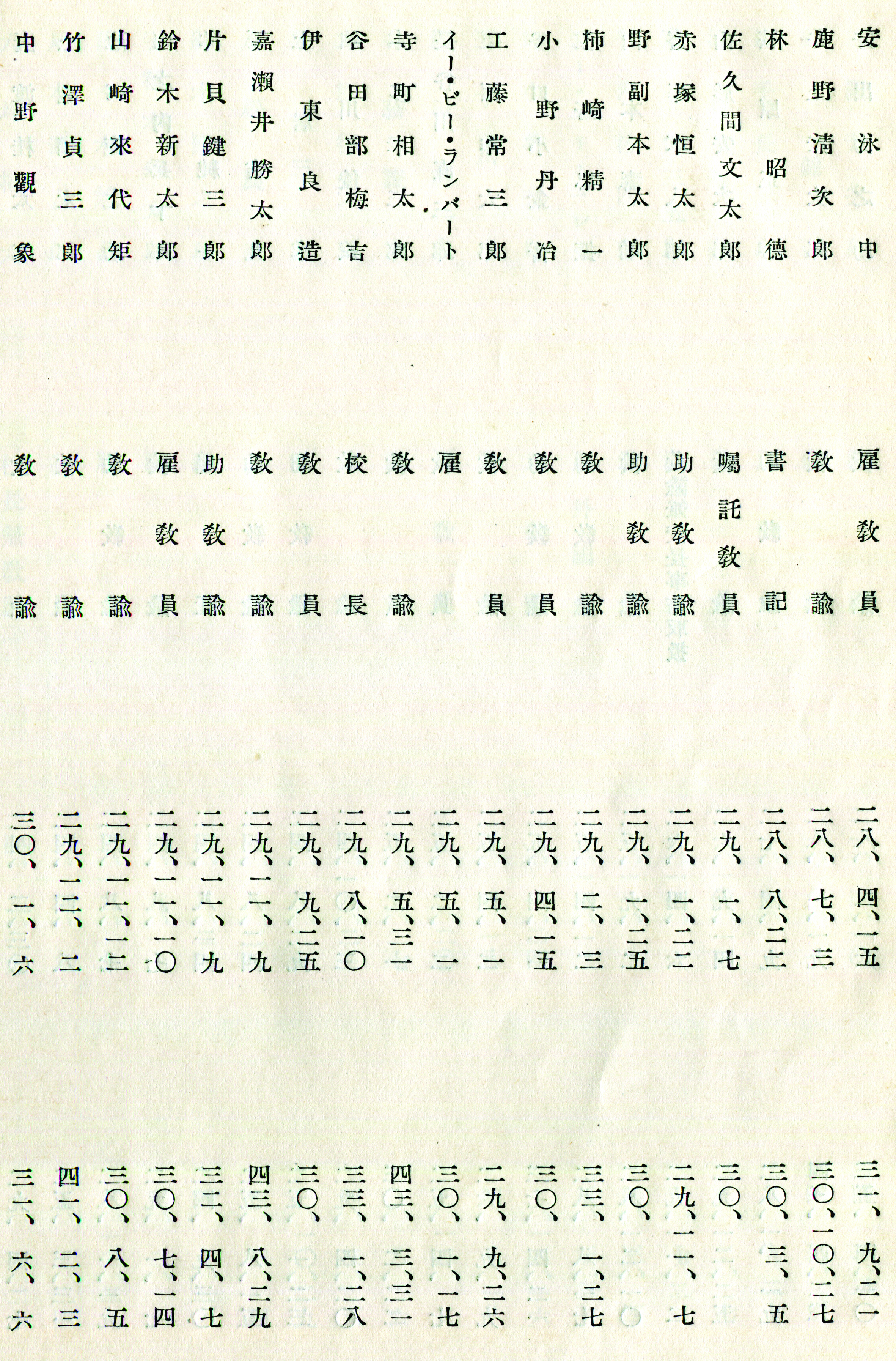

교토상업학교 50년사를 다룬 책자에 한글 표기가 들어갈 수 있었던 이유를 짐작할 수 있는 힌트는 책 곳곳에 담겨 있다. 1886년부터 교토상업학교에 재직한 교원 명부를 쭉 넘기다 보면 1895년 4월에 교원으로 고용된 ‘안영중(安泳中)’이 나온다. 그는 1898년 9월 21일에 퇴직했다. 명부에 그 이름은 한 번 더 나온다. 1900년 1월 18일부터 1903년 3월 11일까지 재직했다고 적혀 있다. 이름의 한자 표기만 가지고는 국적을 확정하기 어려울 수 있다. 앞서 나온 「경일상오십년소사」의 필자 우에다 야스지로는 “한국인 고 안영중 선생에게 사사”하여 조선어를 배운 적이 있다면서 일화를 소개했다. 안영중과 관련이 있는 인물로 박영효, 우범선, 황철 등 대한제국 시기 일본에 망명해 있던 자들까지 같이 나온다. 여기서는 안영중을 ‘박영효의 비서’이자 일어학교를 졸업한 자로, 교토에 와서 어학교사로 생활한 인물이라고 소개했다. 근대 한국과 일본의 관계 속에서 잘 알려지지 않은 이 인물이 누구였는지를 다뤄보려 한다.

일어학교 졸업과 일본으로의 도항

안영중이 자필로 쓰고 날인한 이력서는 현재 일본에 남아 있다. 그가 교토상업학교 한국어 교사로 고용될 때 학교에 제출한 문서는 교토부립교토학·레키사이칸(京都府立京都學·歷彩館)이란 기관에 보관돼 있다. 이력서에 따르면 안영중의 주소는 경성 남부 수하동(水下洞, 현재의 서울 중구 수하동)이며, 1868년 7월 23일에 태어났다. 유년 시절에는 9년에 걸쳐 한문 경전으로 한문을 수학했다. 1891년 8월부터는 일본어학교에 들어가 일본어를 배우기 시작해 4년 과정을 이수하고 졸업했다. 이력서의 관직 경력을 기재한 부분을 검토해 보면 오류가 확인된다. 조선 측 기록에 따르면 안영중이 내무아문(內務衙門) 주사가 된 것은 1894년 8월 8일이었다. 얼마 지나지 않아 학무아문(學務衙門)으로 자리를 옮겼다. 그가 관직에 발을 들인 시점은 청일전쟁이 발발하고, 조선 정부에서 갑오개혁을 추진하기 시작하던 때였다. 이듬해에는 주일조선공사관(駐日朝鮮公使館) 번역관보(飜譯官補)로 임명됐고, 교토로 가기 위해서 조선정부로부터 일종의 여행증명서라 할 수 있는 ‘집조(執照)’를 발급받았다는 기록이 남아 있다. 이 두 가지는 자필 이력서에 기재돼 있지 않은 사항이다. 향후 그의 행적을 놓고 볼 때 주일조선공사관에 부임하지 않은 채 사직서를 제출했을 것으로 보인다.

교토상업학교 교원 명단 중에 기재된 안영중 이름과 재직 기간 출전 『創立五十周年記念誌』

이 무렵 일본 각지에 세워진 상업학교에서는 한국어와 중국어를 교과과목으로 편성하면서 외국어를 가르칠 수 있는 교원을 필요로 했다. 교토상업학교에서는 1895년 2월부터 회화와 작문을 중심으로 중국어와 한국어를 배울 수 있도록 하는 교과과정 개편안을 교토부에 상신했다. 교토부지사는 이 개정안을 문부성에 올려 인가를 받은 후 4월 1일부터 시행에 들어갔다. 이에 따라 상업학교 학생들은 자신의 선택에 따라 중국어나 한국어를 선택하고 학년마다 3시간씩 배울 수 있었다. 안영중이 이력서를 제출한 날짜는 4월 14일로, 개정안이 시행된 지 2주 후였다. 학제 개편 후 곧바로 외국어 교사로 초빙된 사례였다.

교토상업학교 재직 중의 교류 활동과 박영효

교토상업학교에서 교사로 재직하는 동안 안영중은 직장동료 이테 리키노스케(井手力之助, 교토 출신 교육가)와 같은 집에서 하숙했다. 그는 조선에서 건너온 사람들을 맞이하고 안내하는 역할도 맡았다. 1895년 10월 이재순(李載純) 특파대사가 간사이(關西) 지역을 방문했을 때, 안영중은 교토에서 고베(神戶)까지 왕래하면서 현지 안내와 통역에 편의를 제공했다. 양잠과 직물(織物)을 배우러 도일한 학생들을 맞으러 시모노세키(下關)까지 다녀오기도 했다. 그의 형 안기중(安沂中)에게 소개를 받아 교토까지 찾아온 자에게는 일본어를 가르쳐줬다. 그를 찾아오는 많은 조선인들을 접대한다고 해 교토상업학교의 교사 생활을 결코 소홀히 하지는 않았다. “본부(本府) 상업학교에서 어학의 교수(敎授)를 담임하여 전심으로 그 직무에 종사한다”는 평가를 받을 정도로 성실했다.

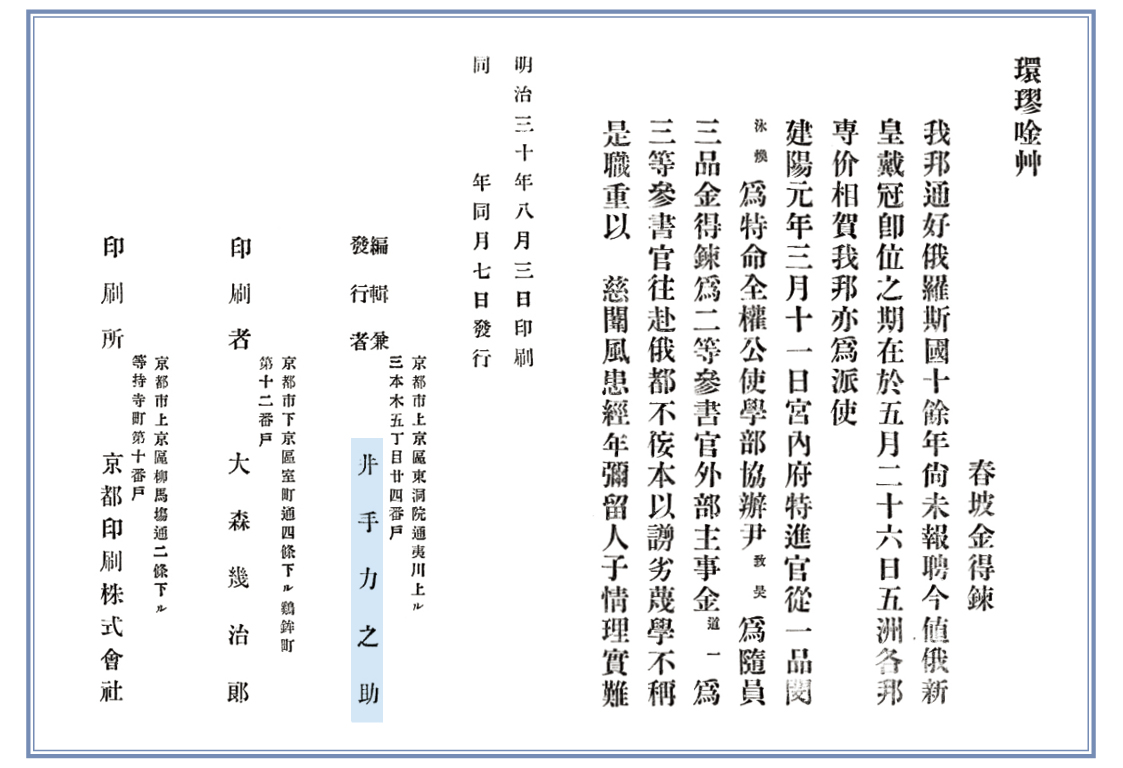

김득련의 여행기 『환구음초』 도입부와 판권지. 여기에 나오는 편집 겸 발행인 이테 리키노스케는 안영중의 교토상업학교 동료이자 같이 하숙한 자였다. 출전 『環璆唫艸』(金得鍊 著, 1897. 국립중앙도서관 소장)

안영중이 교토에 있는 동안 교토인쇄주식회사에서는 러시아 황제 대관식에 참석하고 귀국한 민영환(閔泳煥) 사절의 수행원 김득련(金得鍊)이 작성한 세계여행 기록 『환구음초(環艸)』를 간행했다. 사행은 1896년 4월부터 10월까지였고, 이 책이 간행된 것은 이듬해 8월이었다. 이 책의 편집 겸 발행인이 이테 리키노스케였다. 안영중과 이테가 직장동료이자, 같은 하숙집에서 생활했다는 점까지 감안해 본다면 교토에서 김득련의 저작물이 출판될 수 있었던 데에는 안영중이 하나의 연결고리가 됐을 가능성을 충분히 고려해 볼 만하다.

안영중은 당시 일본에 망명해 있던 박영효와 왕래하며 많은 도움을 줬다. 박영효가 귀국을 결심함에 따라 1898년 9월 6일 개인적인 사정으로 귀국하게 됐다면서 안영중은 학교에 사직서를 냈다. 교토상업학교의 직장동료들은 안영중을 위해 송별회를 열어줬다. 이들은 박영효와 함께 귀국길에 오르기로 결심한 안영중을 떠나보내게 돼 “진심으로 슬프다”면서 “본교 교원의 한 사람으로서 정말로 이별의 정을 참을 수 없다”고 아쉬워했다. 다른 교사는 안영중이 “학교에 고빙되어 교수를 맡았고, 다수의 생도를 잘 훈도해 주었으며, 우리 교토에 직간접적으로 도움을 주셔서 우리 시민들을 대신하여 깊이 감사드린다”고도 말했다. 안영중은 “원래 자연스럽게 배운 자국어로 말하는 것이 아니기 때문에 그 소회를 만분의 일도 말할 수 없어서 애석하다”면서 자리를 마련해 준 이들에게 감사의 마음을 전했다. 한국어 교사로 교토상업학교에 재직하는 동안 일본인 교사들과도 교류를 해온 단면을 읽을 수 있는 대목이다. 이 기사는 교토상업학교에서 발간한 동창회지에 실려 있다.

10월 3일 고베에서 박영효와 출발한 안영중은 시모노세키로 이동했다. 시모노세키에서 다른 조선인 망명자들과 빈번하게 접촉하며 독립협회의 정치운동이 한창 진행 중인 대한제국 내 정치동향을 파악하려 했다. 한국인 망명자들의 동향을 수시로 정탐하고 있던 일본 측은 안영중에 대해 “우리나라 사정에 능통하므로, 이자 없이 박영효로서는 문제가 있었던 적도 있다”고 기록했다. 박영효가 현지 사정과 언어에 능통한 안영중에게 많이 의지하고 있었음을 시사한다. 한국 내 상황과 망명자 동향에 촉각을 곤두세우고 있던 일본 정부는 보호를 명분으로 박영효를 비롯한 망명자들이 규슈 이외의 다른 지역으로 거처를 옮기라고 처분을 내렸다. 다른 망명자들과 달리 안영중은 정치적 역모사건에 직접적으로 가담한 적이 없어서인지 귀국길에 오를 수 있었다.

어학교사 경험을 집약한 한국어 교재의 출간

한국에 돌아온 안영중은 일본에서와 달리 국내에서는 사립 낙영학교(樂英學校)에서 일본어 교사로 재직했다. 1900년 초 안영중은 다시 일본으로 건너갔다. 고베를 거쳐 교토로 들어간 안영중은 교토상업학교 관계자들과 만나 한국어 교사로 다시 고용해 줄 것을 요청했다. 1900년 1월 18일 안영중은 다시 교토상업학교에 교사로 채용됐다. 이로부터 그는 1903년 3월 11일까지 약 3년에 걸쳐 교토에 체류했다. 1차 고용 당시와 마찬가지로 안영중은 고베에 체류하고 있던 박영효를 만나러 교토에서 왕래하며 그를 챙겼다. 그 외에 여러 목적으로 교토를 들른 한국인 망명자나 유학생들이 안영중을 꾸준히 찾아왔다. 교토염물조합(京都染物組合)에서 일을 배우고 싶다며 소개를 부탁해 오는 자도 있었다.

『환구음초』에 기재된 이테 리키노스케의 주소지 근처 거리의 현재 모습으로, 여기서 멀지 않은 곳에 안영중과 같이 하숙하던 집도 있었다.

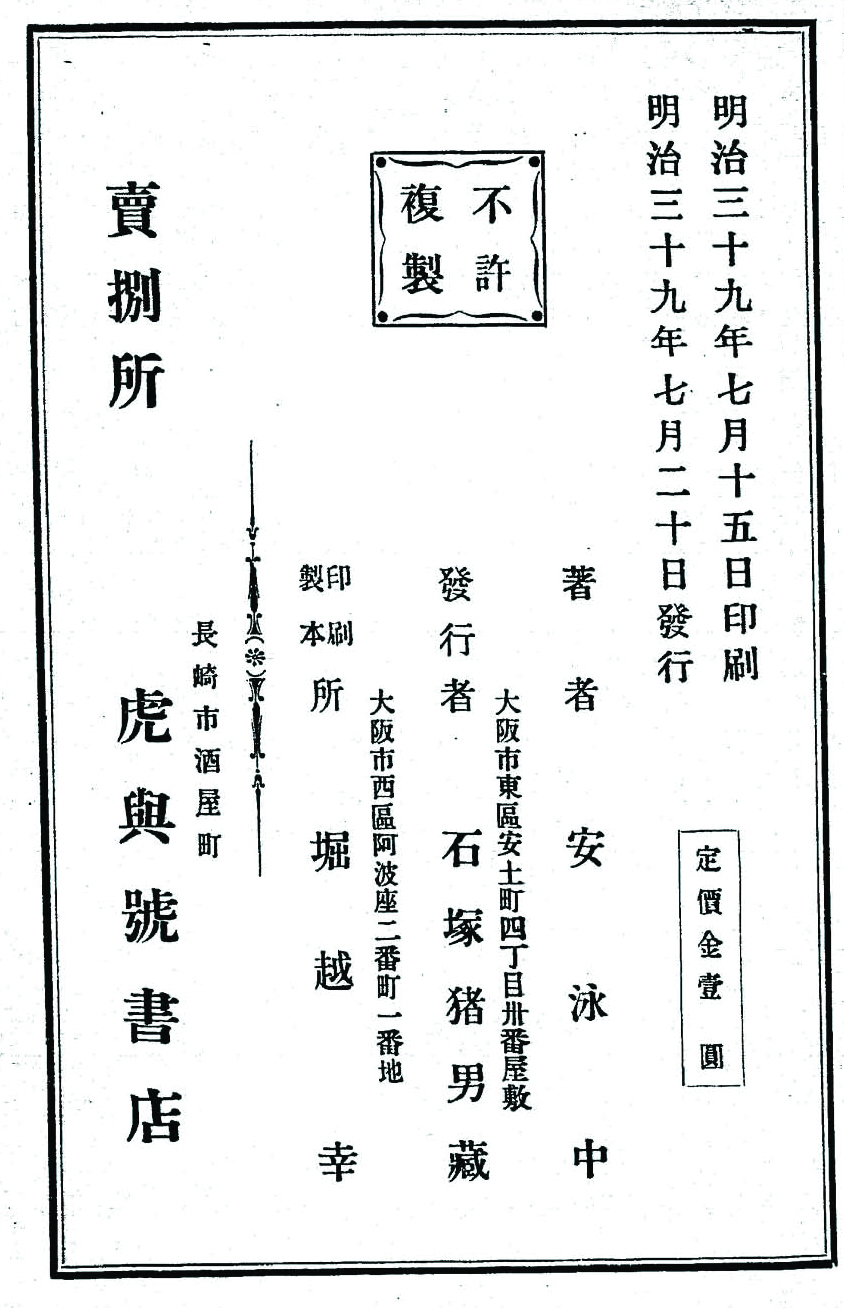

안영중이 저술한 『한어』의 판권지이다. 1906년 7월에 발행하였으며, 나가사키에서 이 책을 판매하는 서점명이 적혀 있다. 출전 『韓語』(安泳中 著, 松雲堂 發行, 1906. 일본 국립국회도서관 소장)

박영효는 망명 중 조일신숙(朝日新塾)을 설립했다. 이곳의 운영자금을 마련하기 위해 일본 내 이곳저곳을 돌아다니며 지역의 유지와 만나고 휘호를 판매했다. 안영중은 그를 수행해 시마네현(島根縣) 마쓰에(松江)까지 같이 다녀오기도 했다. 이것이 하나의 계기가 됐는지, 교토상업학교에서 퇴직한 후, 안영중은 마쓰에상업학교로 자리를 옮겨 1903년부터 1905년까지 2년 동안 한국어 교사로 근무했다. 계약 만료 후에는 나가사키(長崎)로 옮겨 1905년 9월부터 1907년 2월까지 고등상업학교(高等商業學校, 현 나가사키대학의 전신)에서 임시교유(臨時敎諭)로 한국어를 가르쳤다. 이 지역에 체류하는 동안 안영중은 그가 교토와 마쓰에, 나가사키에서 학생들에게 한국어를 가르치며 얻은 노하우를 어학교재 한 권으로 집대성했다. 그 책이 1906년 출판된 『한어(韓語)』였다.

1907년 안영중은 한국에 돌아왔다. 같이 귀국한 박영효를 계속 수행하던 중 1910년 11월 20일 부산에서 병사했다. 공교롭게도 교토상업학교는 그가 퇴직한 직후 한국어 과목을 폐지했다. 근대 시기 안영중은 일본으로 건너가 상업학교에서 한국어 교사로 재직하면서 일본인에게 한국어를 가르치고 교재까지 저술하는 족적을 남겼다. 다만 42세의 젊은 나이로 사망하면서 교토 지역에서 한일 교류에 가교 역할을 했던 그의 존재는 잊혀지고 말았다.

동북아역사재단이 창작한 '근대 교토(京都)의 한국어 교사 안영중' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.