동북아역사재단 2022년 07월호 뉴스레터

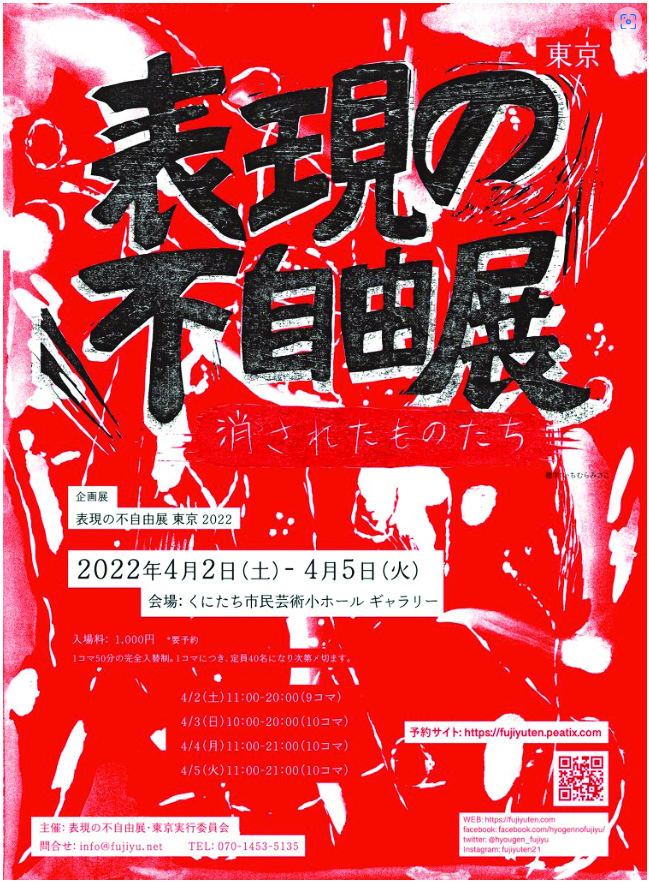

2022 표현의 부자유전·도쿄의 웹포스터. 2021년 6월 연기된 도쿄의 전시는 2022년 4월, 끝내 개최되었다.

‘평화의 소녀상’, 기억의 풍경

공공장소에 모습을 내보이는 ‘평화의 소녀상’은 기억의 풍경을 만든다. ‘평화의 소녀상’은 2011년 12월 서울 종로의 주한일본대사관 앞에 처음 등장했다. 1992년 1월부터 매주 수요일마다 ‘위안부’ 생존자와 활동가, 그리고 시민들이 모여 일본군‘위안부’문제 해결을 위한 수요시위를 1,000번째 연 날이었다. 주한일본대사관 앞 ‘평화의 소녀상’은 ‘일본군위안부 피해자는 없다’는 역사 부정에 대응해 ‘우리들은 있다’는 메시지를 끊임없이 상기시킨다. 아시아·태평양 전쟁 시기 일본군과 일본정부가 직간접적으로 개입해 개설한 위안소에서 생존을 위해 ‘위안부’ 생활을 버텨야 했던 피해자의 기억을 불러일으키는 것이다.

2022년 현재, 대한민국 곳곳에 자리잡은 ‘평화의 소녀상’은 120개가 넘는 모양이다. 거의 비슷한 외양을 하고 있지만, 각각의 장소에서 ‘평화의 소녀상’이 만들어내는 기억의 풍경은 각각 다를 것이다. 설립 주체나 참여 시민, 지원 기관들이 각각의 ‘위안부’ 기억을 안고 학교에, 거리에, 공원에 ‘평화의 소녀상’을 세웠을 터이기 때문이다. 그러나 각각의 기억의 풍경이 만들어내는 이야기에 대해서 국내에서 충분히 논의한 적은 없는 것 같다. 국내 ‘평화의 소녀상’ 설립은 큰 저항 없이 이뤄지는 듯 하고 토론이나 논쟁이 없는 만큼 그 장소에 형성되는 기억의 결이나 메시지를 명확하게 대면하지 못하는 듯 하다. 그 때문에 지금의 전쟁에서 여전히 벌어지고 있는 전시 성폭력에, 지금의 디지털 성착취에, 지금의 ‘위안부’ 피해부정 공격에 ‘평화의 소녀상’을 둘러싼 기억들이 의미 있게 개입하지 못하는지도 모른다.

2019 일본 아이치트리엔날레의 ‘평화의 소녀상’, 금기에서 표현 자유의 상징으로

반면 일본에서 ‘평화의 소녀상’은 불편한 기억이다. 일본군‘위안부’에 관한 기억이 공공역사 안에 자리 잡고 여성인권과 평화를 사유하는 세계적 풍경의 기준이 되었지만, 일본의 역사수정주의 세력은 과거사 책임에 직면하기보다 회피하기를 선택했다. 일본 사회의 우경화와 함께 ‘위안부’의 기억을 당사자로부터 빼앗아 왜곡하려는 공세는 더욱 매서워졌고 ‘평화의 소녀상’은 일본에서 금기가 됐다.

2019년 8월, 일본 최대의 국제예술제인 <아이치트리엔날레>의 특별전 <표현의 부자유전, 그 후>는 금기된 기억을 예술 작품으로 형상화해 공공기억의 장에 불러낸 것이었다. ‘평화의 소녀상’과 불탄 이미지의 히로히토 ‘천황’상, 그 외 일본 헌법 9조나 후쿠시마 등의 주제를 다룬 작품들이 전시됐다. 전시의 의도는 금기된 기억을 다룬 예술 작품 앞에서 관람객들이 ‘표현의 자유’라는 감정을 어떻게 감각하는지 질문하는 것이었다. ‘표현의 자유’는 일본 헌법이 보장하고 있는 시민의 권리이지만, 일본 시민들이 정말 표현의 자유를 누리고 있는지 묻는 것이다. 이에 대한 일본정부의 응답은 압력을 넣어 전시를 중단시키는 것이었다. 일본정부가 일으킨 이 사건은 <표현의 부자유전, 그 후>의 기획 의도를 가장 극적으로 드러내는 퍼포먼스였다. 국가권력의 압력으로 전시를 중단시키는 사건을 일으킴으로써 역설적으로 <표현의 부자유전, 그 후>의 취지를 완성시켰던 것이다.

<표현의 부자유전, 그 후> 이후, 일본 시민들의 ‘평화의 소녀상’ 전시 투쟁

‘중단’으로 마감됐던 <표현의 부자유전, 그 후>는 이후 본격적으로 이어졌다. 동일한 제목하에 시민들은 ‘평화의 소녀상’ 전시를 반복해가면서, 과연 일본이 헌법이 보장하는 민주국가인지 계속해서 질문했다. 2021년 하반기 일본 언론의 기사들은 장소를 옮겨가며 이어지는 <표현의 부자유전, 그 후>의 동정을 전할 뿐이지만, 짤막한 기사 속에서도 한일 역사 현안을 풀어갈 수 있는 실마리가 엿보인다.

2021년 6월, 도쿄에서 개최 예정이던 <표현의 부자유전, 그 후>가 행사장 제공 취소로 연기되는 사태가 벌어졌다(『日新聞』 2021.7.5.). 오사카부는 오사카 부립 노동센터 ‘엘 오사카’에서 7월 16일부터 개최할 예정이었던 <표현의 부자유전, 그 후>를 “개최에 대한 항의 전화나 메일이 잇따랐다”며 승인 취소를 했으며, 주최 측은 이에 항의하여 오사카지방법원에 제소했다(『新聞』 2021.6.29.; 『産新聞』 2021.6.30.). 7월 6일 나고야시 시민갤러리에서 개막된 <표현의 부자유전, 그 후>는 8일 행사장에 배달된 우편물이 폭죽 파열됐다는 빌미로 사실상 중지되었다(『産新聞』 2021.6.30.). 개최와 중단을 번갈아가며 <표현의 부자유전, 그 후>의 메시지를 전달하고 그 자체로 전시 주제를 드러냈던 셈이다.

7월 9일 오사카 전시의 행사장 이용을 인정하는 오사카지방법원의 판결이 나왔다. “헌법의 표현의 자유가 보장되어야 한다”는 이유였다. 행사장 측은 즉시 항고했지만 7월 15일 고등법원이 다시 “사상에 반대하는 그룹 등이 방해하려고 하여 분쟁을 일으킬 우려가 있다는 이유로 시설의 이용을 거절하는 것은, 헌법의 표현의 자유 취지에 반한다”는 이유로 항고를 기각했다(『MBS NEWS』 2021.7.15.). 오사카 전시는 개최반대를 주장하거나 전시를 방해하는 반대세력의 활동 속에서 개최 예정일인 7월 16일~18일까지, 3일간의 회기를 끝내고 폐막했다. 언론을 통해서 “항의받아야 할 내용은 느낄 수 없었다”는 관람객의 소감이 소개됐으며, “표현의 자유를 지킬 수 있었다”는 주최 측의 소감도 전해졌다(『日新聞』 2021.7.18.).

한 발 더 나아가 오사카 전시의 경험을 발판삼아 교토에서도 7월 24일 시내에서 하루 한정으로 전시가 개최됐다. 전시는 시민단체 ‘여성국제전범법정 헤이그 판결을 실현하는 모임’ 집회의 일환으로 열렸으며, 사전에 예약된 관람객만 참가할 수 있었다. 어렵게, 그러나 성공적으로 행사를 마친 주최 측은 “역사를 마주하는 계기인 소녀상 전시를 안심하고 열 수 없는 사회가 아닌 것이 현실이다”라는 인터뷰를 했다

(『朝日新聞』 2021.7.24.).

금기를 넘어 민주주의와 평화의 상징으로서 ‘평화의 소녀상’ 전시

<표현의 부자유전, 그 후>에 전시된 ‘평화의 소녀상’은 2019년 <아이치트리엔날레>에서 전시됐던 작품 그대로였다. 그러나 장소를 옮겨 다니고 ‘국익’을 위한다는 명분의 전시 중단과 헌법 호소를 통한 개최 경험의 서사를 쌓으면서 ‘금기’를 상징했던 작품들은 ‘표현의 자유’를 위해 싸우는 일본시민의 상징으로 이동했다. ‘평화의 소녀상’ 전시 투쟁 과정에서 ‘표현의 자유’를 매개로 일본사회의 오늘을 성찰하고 사회민주화와 평화를 지향하는 기억의 풍경이 만들어진 것이다.

‘표현의 자유’를 위한 <표현의 부자유전, 그 후>의 싸움은 해외 ‘평화의 소녀상’에 대한 언론보도에도 영향을 줬다. 『교도통신』은 7월 21일부터 9월 중순까지 독일 뮌헨에서 “위안부의 피해를 상징하는 소녀상”이 전시된다는 소식을 전하면서, 더불어 ‘예술과 민주주의를 주제로 한 기획전 일환으로 반일의 상징이 아니며, 민주주의 용기의 상징이자 평화의 상징’이라는 주최 측의 메시지를 전하였다(『共同通信』 2021.7.14.).

사회적 금기와 반대를 넘어서는 과정을 거치면서 <표현의 부자유전, 그 후>의 ‘평화의 소녀상’은 민주주의와 평화의 상징이라는 의미를 획득했다. 세계의 일본군‘위안부’ 기억은 내셔널리즘과 정쟁의 파고를 뚫고 각각의 풍경을 만들 필요가 있다. 그 안에서 각자의 메시지를 찾을 때 우리는 일본군‘위안부’ 문제 해결에 한 걸음 더 가까이 다가갈 수 있을 것이다.

동북아역사재단이 창작한 '일본에서 금기가 된 ‘평화의 소녀상’과 <표현의 부자유전, 그 후>' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.