동북아역사재단 2019년 10월호 뉴스레터

정창원의 성립

일본 나라(奈良)현 도다이지(東大寺)에 있는 ‘정창원(正倉院)은 일본 동대사의 부속건물로서 나라 시대(710–794)를 중심으로 한 고대 유물들을 전해오고 있다. 정창원이 성립된 계기는 756년 쇼무천황의 49재 때 고묘황후가 그 유품을 동대사의 대불에 헌납한 것이 그 시발점이었다. 헌물장의 하나인 국가진보장에 기록된 600여 점이 넘는 보물과 그 후 황실에서 헌납한 물건, 대불개안 공양회를 비롯한 동대사와 관련된 법회 용품 그리고 고문서 등이 추가되어 현재 정창원에는 9천여 점에 달하는 보물이 보관되고 있다. 그 중에는 왕실의 사치품, 생활용품, 악기류, 공예품, 문방사우를 비롯해 장적, 불경 등의 문서들도 있으며 한반도제국, 중국, 서역의 물건도 남아있어, 당시 국제교류의 실상을 엿볼 수 있는 귀한 사료가 되고 있다.

정창원의 적색옻칠장과 수납유물

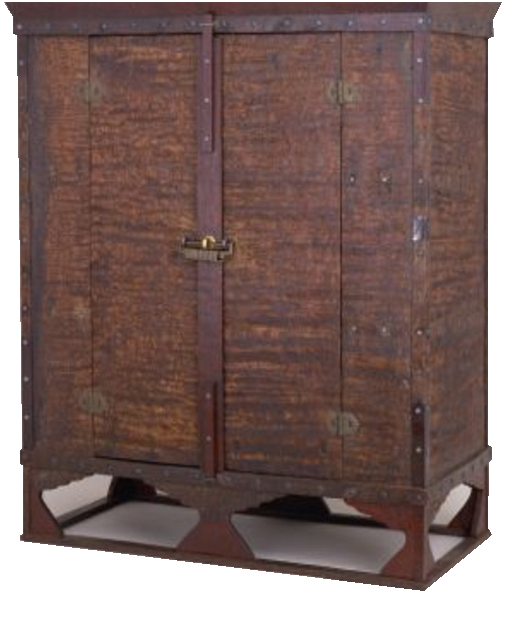

정창원 문서에는 백제 의자왕이 왜왕권 최고의 권신이었던 내대신(中臣鎌足)에게 적색옻칠장(赤漆槻木廚子)을 보냈다는 기록이 적혀있다. 이 적색옻칠장 속에는 바둑알과 4개의 은합 등의 장식물이 수납되어 있었다. 이것과는 별도로 이 바둑알과 한 세트였던 바둑판이 함과 함께 남아있다. 그러나 의자왕이 보냈다는 옻칠장은 현존하지 않는다. 다만 국가진보장에 기록된 헌물 중, 주자(廚子)의 재질이 적칠문규목(赤漆文槻木)으로, 백제에서 보낸 적칠규목주자(赤漆槻木廚子)와 동일한 계통의 옻칠장이 남아있을 뿐이다. 정창원 문서 793년(延曆12年)의 소장품 점검기록을 보면 현존하는 적색옻칠장을 「제1적칠능관주자(第一赤柒綾欟廚子)」, 의자왕이 보낸 것을 「제2적칠관목주자(第二赤柒欟木廚子)」라 하여 그 소재와 특징을 서술하고 있다. 적색옻칠장의 소재는 느티나무제이고, 일본고대의 건축물 목재는 히노키라고 하는 편백나무였다. 옷칠장의 재질은 나뭇결이 드러나는 소방(蘇芳)을 염료로 물들이고 그 위에 생칠을 해서 완성했다.

백제에서 보낸 적색옻칠장

『삼국사기』 잡지에도 소방전(蘇芳典)이라는 염색을 전문으로 하는 관청이 운영되고 있듯 이는 당시의 제작 기법이었다. 목화자단기국이라는 바둑판의 화점은 현재는 9개지만 이와는 달리 17개로 되어있는데, 이는 한국 고유의 순장바둑이다. 바둑판의 각 측면과 기저부에는 낙타, 기린, 사슴, 앵무새 등을 문양으로 새겨 넣어 이국적 분위기로 물품의 품격을 높였다. 상아제의 바둑알은 감홍색의 염료로 물들인 후 표면을 조각해 만들었다. 흥미로운 것은 경주 안압지에서 출토된 동물 뼈에 새겨진 도안이 정창원 바둑알의 새 문양과 놀라울 정도로 유사하다는 사실이다. 옻칠장은 백제산임이 분명하지만, 바둑 제품은 신라제일 가능성도 남아 있다.

정창원의 바둑알과 안압지 출토의 새문양

정창원의 신라문물

신라와 일본은 668년부터 807년까지 76회의 사절교류가 있었다. 특히 730년대 이후 통상교류가 많아 신라물산의 일본 전래가 급증했다. 정창원에는 ‘신라양가상묵(新羅楊家上墨)’, ‘신라무가상묵(新羅武家上墨)’이라는 양각으로 새겨진 문자가 기록되어 있어 신라제임을 알 수 있다. 당시 일본은 국가 불교의 융성기로 사경 사업이 활발해 다량의 종이와 묵이 소요되었다. 화엄경의 경론을 기록한 겉표지에서 신라의 촌락문서도 발견되었다. 신라에서 제작된 경전이 그 표지의 배접지로 부착된 채 일본에 수출된 것이다. 이 문서의 발견으로 신라의 호적, 세금제도의 실태를 추적할 수 있는 계기가 마련되었고 수많은 논문이 쏟아져 나왔다. 1차 기록물의 위력을 실감할 수 있는 대목이다.

정창원에 남아있는 12현의 신라금은 교역품 내지 왕족에게 보낸 선물이다. 나라시대에는 음악을 관장하는 아악료가 설치되었고, 신라 등 외국의 음악도 수용되어 연주되었다. 특히 신라로부터 이주한 도래인들의 자제를 악생으로 선발해 신라악을 연주하게 하는 등 궁중음악으로서 정착시켜 나갔다. 정창원의 사하리수병(佐波理水瓶)은 부처님 앞에 정수를 바치는 공양구로써 깨끗한 물을 담는다는 의미로 정병이라고 부른다. 수병에 붙은 사하리라는 말은 신라의 사발에서 유래한 것으로 신라제라는 것을 말해주고 있다.

신라 사하리수병

신라와 일본 간의 교역품의 내용을 알려주는 ‘매신라물해(買新羅物解)’는 752년 일본의 고위 관인층이 신라물품을 구매하기 위해 품목과 가격을 적어 교역을 관리하는 관청에 올린 문서다. 여기에 기록된 신라물의 목록은 약물, 인삼, 우황, 감초, 향료, 염료, 안료, 금속기물, 거울, 수병, 놋그릇, 병풍, 자, 화전, 가구, 촛대 등 200종이 넘는다. 국가에서 필요로 하는 각종 물품이나 왕실과 귀족들의 기호품도 다양하게 포함되어 있다. 이 중에는 모전의 모서리에 신라물임을 말해주는 제조업자와 물건의 크기 등을 기록한 라벨이 부착되어 있다. 양털을 가공하여 만든 고급 양탄자다. 또 사하리가반(佐波理加盤)이라는 청동 그릇도 다수 남아있다. 청동 그릇은 그 크기를 달리해 10개를 한 세트로 만들어 선적할 때 부피를 줄였고, 생활용품으로도 편리하게 제작되어 있다. 정창원 헌물장에는 물품의 보관 상태를 기록해 두었고, 대부분 물품과 함께 그것이 들어 있는 장이나 함, 자루 등을 한 세트로서 표시하고 있다. 정창원 문서에 기록된 신궤(辛櫃), 한궤(韓櫃), 당궤(唐櫃)는 외교적 물산 및 수출용 물품을 적재한 목제함으로 당시의 형태가 그대로 보존되어 있다.

정창원의 한반도 유물은 상기 이외에도 다수가 존재하며 국내에서는 보기 어려운 희귀물이 많다. 향후 이들 소장품들에 대한 학제적 연구가 이루어진다면 물품의 제작지 문제, 생산방식과 기술, 교역과 외교의 실태 등 제문제들이 밝혀질 것이라 생각된다.