동북아역사재단 2019년 10월호 뉴스레터

재일사학자 김정명 아오모리대학교 명예교수

지난 7월 김정명(金正明) 교수가 향년 87세로 별세했다는 기사를 접하자, 김 교수와 친교를 통해 나누었던 애환이 마치 한 편의 작은 영화처럼 머릿속에 펼쳐졌다. 1978년 여름, 도쿄의 한 학술회의에서 처음 만났던 그때로부터 어느덧 41년의 세월이 흘렀다.

김 교수는 1932년에 강원도 양양에서 태어나 1953년 휴전을 앞뒤 어느 한 시점 혹은 1954년 즈음 일본으로 건너갔다. 도쿄에 자리를 잡으면서 메이지대학 법학부에 입학해 정치학을 전공했고, 메이지대학 대학원 정치학과로 진학해 국제정치학 및 외교사를 전공해 석사학위를 받았다. 그리고 「조선전쟁과 국제연합 연구」라는 논문으로 1965년 3월 정치학 박사학위를 받게 된다. 도쿄대학 명예교수이면서 일본학술원 회원으로 명성이 높았던 가미카와 히코마츠(神川彦松)가 메이지대학 교수로 봉직하던 때 그로부터 가르침을 받은 결과였다. 그는 자신의 은사인 가미카와와의 공편으로 『남북통일으로의 길』(도쿄: 心情公論社, 1972)을 출판하기도 했다. 김 교수는 일본 외무성 산하 일본국제문제연구소 연구원으로 봉직하면서 이치카와(市川) 집안의 규수와 결혼해 일본국적을 얻게 되었고 그 이후 이치카와 마사아키(市川正明)로 활동한다. 특히 국립대학인 아오모리대학의 교수로 임용되면서 학문 활동의 폭을 넓혀 갔다.

아오모리(靑森)는 혼슈의 동북에서도 그 끝자락에 있다. 그러나 김 교수는 집중 강의제를 활용해 일주일에 1회 또는 2회 정도만 아오모리에 머물렀고 대개 도쿄에서 생활했다. 부인이 도쿄의 중심지역이라고 볼 수 있는 도요시마구(豊島区 )기타오츠카(北大塚)에서 크지는 않지만, 일본인들이 흔히 ‘비루’라고 부르는 빌딩을 한 채 가지고 있었고, 그 안에서 옷가게를 경영했기에 생활에 여유가 있는 편이었다. 게다가 김 교수의 아내는 김 교수의 연구를 뒷받침해주기 위해 일본인들이 흔히 말하는 ‘만숀’에 연구실 겸 거실을 마련해주었다. 김 교수는 집에서 아주 가까운 이곳에서 주로 생활했고 헌정자료관과 국회도서관을 출입하며 많은 자료를 발굴해 냈다.

이러한 상황에서 김 교수는 전체 6권으로 구성된 『조선독립운동』(1970)을 출판한다. 그리고 이어서 『한국병합사료』(1978, 전 3권), 『일·한 외교사료 집성』(1~4권 1979, 5~10권 1981)을 출판하게 된다. 이때의 ‘한(韓)’은 오늘날의 한국이 아니라 조선 또는 대한제국을 의미한다. 이 책들은 모두 도쿄의 하라쇼보(原書房)에서 나왔다.

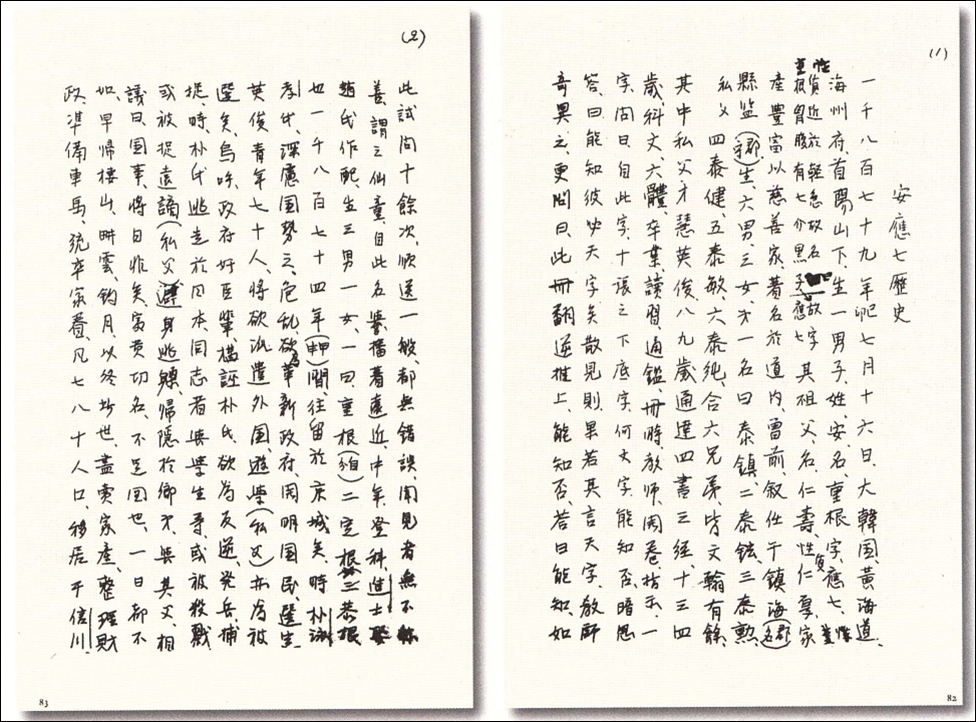

김정명 교수는 조선의 독립운동을 전공했고 그중 특히 안중근 의사에 관한 자료 수집에 열중했다. 그리고 각고의 노력 끝에 안중근 의사의 「동양평화론」 필사본을 찾아내기에 이르렀다. 「동양평화론」은 안중근 의사가 이토 히로부미를 사살한 뒤 옥중에서 집필한 것으로 원본은 아직 발견되지 않았다. 김 교수가 찾아낸 것은 안중근 의사에게 감명 받은 일본인이 필사해 후손에게 남긴 필사본이다. 묻힐 뻔했던 안중근 의사의 기록이 김 교수의 손에 의해 처음 세상에 공개된 것이다. 김 교수는 이후에도 안중근 의사가 자신의 어릴 때 이름을 따서 쓴 「안응칠 역사」의 필사본이 원본임을 고증하기도 했다. 이러한 업적으로 김 교수는 일본에서 안중근 연구의 개척자로 공인 되었다.

안응칠역사 등사본 부분 ⓒ안중근의사기념관

김 교수는 60대 이후에는 한반도 통일 문제에 정력을 쏟았다. 환태평양연구소를 세워 남북한에 관한 자료집 『한국·북조선 연감』을 발행하는가 하면 1985년부터 1995년까지 11년에 걸쳐 한국·북한·미국·소련·중국·일본 6개국 국제학술회의를 매년 도쿄 중심가 일본프레스센터에서 개최했다. 일본 아사히신문사, 한국 동아일보사가 후원한 이 회의에는 6개국의 학자들과 정책수립가가 참여해 한반도의 평화와 통일, 더 나아가 동아시아의 평화와 번영에 관해 진지한 토론을 벌였다. 이 회의에 거의 매년 참석한 필자는 당시로써는 만나기 쉽지 않았던 북한·소련·중국 등 이른바 공산권의 학자들과 대화를 나누고 친교를 쌓았다. 러시아 과학아카데미 동방학연구소의 알렉산더 보론초프(Alexander Vorontosov) 박사와의 우정은 이 회의를 통해 이루어져 오늘날에 이르고 있다.

일본으로 귀화했지만 태생은 한국인이었던, 그래서 외로울 수밖에 없었던 김 교수는 자신의 친아우처럼 필자를 아껴 주었다. 필자가 1984년 3월부터 9월까지 한 학기 동안 메구로구(目黑区) 고마바(駒場)에 있는 도쿄대학 교양학부 국제관계학과 객원교수로 가 있었을 때였다. 일본 학생들을 상대로 하는 강의에 활용하라며 필자가 한국어로 쓴 논문 여섯 편을 가려 모아 자신의 이름 아래 『조선반도의 분단구조』라는 제목으로 번역·출판도 해주었다. 필자를 데리고 출판사 론쇼샤(論創社)를 찾아가 필자와 책의 내용을 상세히 소개해줄 정도로 김 교수는 자상한 사람이었다. 그뿐 아니라 일본의 여러 학자를 소개해주기도 했다. 10년 전 부인이 먼저 세상을 떠난 뒤 김 교수는 딸의 보살핌 속에 말년을 보냈다. 위스키로 외로움을 달랬던 탓에 세 차례나 쓰러질 만큼 몸이 불편했지만 그럼에도 불구하고 독서에 몰두하던 그의 모습이 지금도 눈에 선하다.