동북아역사재단 2019년 08월호 뉴스레터

7세기말~10세기초 신라와 함께 남북국을 이루어 200년간 존속했던 고대국가 발해에 대해 우리는 얼마나 알고 있을까? 발해와 관련된 1차 사료와 새로 발견된 자료를 중심으로 역사 여행을 떠나 보자. 해석의 다양성, 사료의 중요성과 함께 발해사의 감춰진 이야기들을 들춰보는 재미를 선사할 것이다.

무왕(武王, 대무예)의 국교(國交) 제안서

발해는 1대 고왕(高王, 대조영)에 이어 2대 무왕 때에 처음으로 일본에 사신을 파견해 상호 교류를 제안했다. 이와 관련된 사료는 다음과 같다.

무왕이 일본에 국교를 요구한 위의 사료는 일본 측 자료인 『속일본기』(菅野真道 등에 의해 797년 완성)에 수록되어 있다. 일본 학계 등에서는 발해의 일본 방문이 이전의 일본과 고구려의 관계(군신, 상하)를 계승한 것이라며, 위의 사료를 자의적으로 해석하는 경향이 있다. 교과서에서도 “발해는 당·신라에 대항관계에서 727년, 일본에 사절을 파견하여 국교를 요구하고, 일본도 신라와의 대항관계에서 발해와 우호적으로 통교하였다”(『상설 일본사B 개정판』, 산천출판사, 2019)고 서술하고 있다. 위의 사료를 이렇게 해석하는 것이 온당한지 파견 전후의 발해 상황을 검토해 보자.

고왕(대조영)의 주변국 외교

발해 건국자 고왕(대조영)은 698년 건국한 후 제일 먼저 돌궐에 사신을 파견했고, 남쪽의 신라, 그리고 당과 차례로 국교를 맺었다. 당나라 중종이 재즉위하며 관계 정상화를 제안하자, 고왕(대조영)은 이에 화답하여 아들을 당에 보냈다. 예종 때인 713년에는 최흔(崔訢)이 발해를 방문해 대조영을 좌효위원외대장군 겸 발해군왕(渤海郡王)으로 책봉했고 이후 양국 간 사신 왕래가 빈번해졌다. 발해는 건국 이후 10년 만에 주변국과 외교관계를 맺고 동아시아 국제관계의 완전한 구성원이 되었다.

무왕의 업적과 외교

2대 무왕(재위 719-737)의 대표적인 업적은 두 가지이다. 첫 번째는 대규모 영토 확장이다. 발해가 처음 건국된 곳은 백두산(태백산) 동북쪽, 오늘날 중국 길림성 연변조선족자치주 일대였다. 고왕(대조영)에 이어 무왕은 서쪽으로 고구려의 옛 지역과 북·동북쪽의 말갈족이 거주하는 데까지 세력을 확대했다. 『신당서』 발해전은 “무왕이 즉위한 후 크게 영역을 개척했고, 동북쪽의 여러 오랑캐가 두려워 신하가 되었다(武藝立 斥大土宇 東北諸夷畏臣之)”고 전한다. 무왕의 두 번째 업적은 대외분야다. 일본과 국교를 열었고, 당과는 전쟁을 통해 새로운 관계를 설정했다.

무왕이 일본에 사신을 파견한 이유

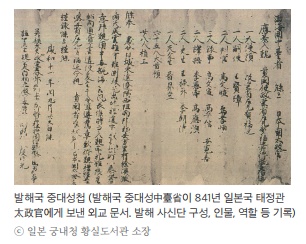

최초의 발해 사신이 일본에 도착한 건 무왕 때인 727년 9월이었다. 영원장군 고인의(高仁義) 등 24인의 사신단은 하이(蝦夷)의 경계에 도착했으나 고인의 이하 16인은 살해되고, 수령 고제덕(高齊德) 등 8인만이 겨우 죽음을 면해 출우국(出羽國)에 도착했다. 다음 해 정월 신년 축하 조회에 참석해 국서와 방물을 바친다. 국서에서 무왕은 발해의 건국을 알리고, 어진 이와 친하며 서로 돕고(親仁結援) 이웃인 일본과 우호를 길이 돈독히 하고자(永敦隣好) 한다는 의향을 전했다. 일본측도 흔쾌히 받아들였다. 일본 천황은 무왕에게 보낸 국서에서 발해가 옛 땅을 회복하고 옛날의 우호를 다시 닦으려는 것에 기뻐하고, 거친 파도가 가로막고 있어도 끊임없이 왕래할 것을 희망했다.(『속일본기』권10, 신구 5년 여름4월) 727년 이후, 발해는 일본에 34회, 일본은 발해에 13회 사신을 파견하며 밀접한 교류를 했다.

‘고려의 옛 자리를 회복하고, 부여의 옛 풍속을 가지고 있다’의 의미

무왕은 국서에서 발해가 “고려의 옛 자리를 회복하고 부여의 옛 풍속을 가지고 있다”고 소개한다. 일본도 “발해군이란 옛 고려국이다. (渤海郡者 舊高麗國也. 『속일본기』권10, 신구4년 12월)”며 발해가 고구려 계승국임을 알았다. ‘고려의 옛 자리’는 발해가 회복한 게 고구려의 영토라는 의미이고, ‘부여의 옛 풍속’은 발해가 인식·사상적인 측면에서 만주 지역 초기 국가인 부여의 풍속을 보존하고 있다는 뜻이다. 다시 말해 일본측에 발해가 강역뿐 아니라 정신적으로도 만주 지역의 명실상부한 지배자이며 계승자임을 과시하였다.

발해의 일본 교류 목적

발해와 일본의 양국 교류를 일본 입장에서만 이해하려는 경우가 많다. 발해는 일본의 군사적 도움이 필요했고, 일본은 이를 기회로 발해를 번국(蕃國)으로 치부했다는 주장이 대표적인 예이다. 그러나 양국의 교류는 동해라는 거친 바다를 횡단하는 목숨을 건 위험한 여정이었다. 8세기 후반부터 동아시아는 전쟁이 거의 없는 평화로운 시기였기 때문에 발해가 일본의 군사적 지원이 필요한 때는 없었다. 발해가 일본을 방문한 중요한 목적은 외부와 격리된 일본에 요긴한 정보와 물품을 전하고, 이 과정에서 막대한 이득을 얻는 데에 있었다. 일본 측 사료에도 발해 사신단을 “실상은 장사꾼이니 이웃의 손님이 되기에 부족하다. 저 장사꾼을 손님으로 대우하는 것은 나라에 손해다”(実是商旅 不足隣客. 以彼商旅 為客損国. 『일본후기日本後紀』 권34, 天長3년(826) 3월 무진조) 라 기술하고 있다.