동북아역사재단 2019년 08월호 뉴스레터

조선시대를 통해 조선과 동남아시아 국가들 간에, 사신의 상호 파견을 통한 정부 차원의 교류나 직접적인 교역은 성립하지 않았다. 『조선왕조실록』에는 조선왕조 초기에 아유타야 왕조기의 타이와 자바 섬 동부의 마자파히트(Majapahit) 왕조에서 파견한 사신 일행이 조선을 방문한 사실이 기록되어 있다. 동남아시아에서 조선으로 먼저 사절을 파견한 것으로 보아 일부 동남아시아 국가나 혹은 지역권력과 연계된 중국인 상인들 중에는 조선과의 교역에 관심을 갖는 세력이 존재했던 것으로 보인다. 그러나 왜구의 활동으로 인해 항해의 안정성이 훼손되자 사신의 방문은 단절되었다. 그럼에도 불구하고 조선후기를 통해 조선사회에는 동남아시아 산물이 지속적으로 수입되었는데, 어떻게 이것이 가능했던 것일까.

동아시아 해역에서 동남아시아 산물의 이동 경로를 보다

동남아시아 산물이 조선에 유입될 수 있었던 것은 조선으로 도항해 오는 일본의 교역선을 통해서였다. 임진왜란 후 조선과의 교역을 쓰시마(對馬)가 전담하게 되자 동남아시아 산물은 쓰시마에 의해 부산의 왜관으로 유입되었다. 일본에는 16세기 이후 명조(明朝)의 해금정책을 위반한 중국 상인과, 동아시아 해역에 진출한 포르투갈, 스페인, 네덜란드 등 유럽 세력의 중개무역에 의해 중국산 물품(生絲, 견직물)과 인도, 동남아시아 산물이 수입되고 있었다. 17세기 초, 에도 막부가 성립하여 쇼군 이에야스(家康)가 해외 무역활동에 적극적인 정책을 취하자 일본인의 동남아시아 진출도 활발해졌다. 에도 막부가 통교자에게 항해의 안전성을 보증해주는 ‘주인선(朱印船) 제도’가 그 적극성의 근거였다. 막부는 해외로 진출하는 상인에게 ‘주인장(朱印狀)’이라는 공문서를 교부해 해당 선박이 해적선이 아니라는 것을 증명해 주었고, 주인선이 도항하는 지역의 지배 권력으로 하여금 주인선의 교역활동을 보호하도록 조치했다.

주인선은 일본에서 채굴된 은을 적재하고 동남아시아, 남양제도(南洋諸島)에 도항하여 열대지역의 상품을 구입하거나 또는 그 지역에 도항한 중국선박으로부터 중국산 생사와 견직물을 구입했다. 17세기 초, 주인선이나 외국 선박에 편승하여 동남아시아 지역으로 진출한 일본인은 약 10만 명에 이르며 필리핀, 베트남, 캄보디아, 타이 등 주인선이 입항하는 지역을 중심으로 일본인 촌락(니혼마치, 日本町)이 형성되기도 했다.

교토(京都)의 거상(巨商) 스미노쿠라 료이(角倉了以)는 주로 안남국(安南國, 베트남 북부)에 주인선을 파견했던 인물로 알려졌는데, 그의 주인선은 응에안(乂安, 베트남 북부)으로 도항했다. 스미노쿠라의 주인선은 응에안 장관(長官)에게 신고한 후 일부 상품을 현지에서 매매했고, 탕롱(Thăng Long/ 昇龍), 하노이 궁정(宮廷)의 허가를 받고서야 입경했다고 한다.

1630년대에 들어 에도 막부가 쇄국정책을 본격적으로 실시하게 되면서 주인선 제도는 폐지되었고 일본과 동남아시아 지역의 직접적인 교역은 자취를 감추게 되었다. 막부는 일본인의 해외 도항뿐 아니라 해외에 체류하고 있던 일본인의 귀국을 모두 금지시켰고, 일본과 교역하던 포르투갈과 스페인 선박의 일본 내항도 금지시켰다. 외국선박 중에서는 당시 에도 막부가 추진하던 크리스트교 금압정책에 저촉되지 않는 중국선과 네덜란드선에게만 유일하게 나가사키(長崎) 입항을 허가했다. 따라서 동남아시아 지역을 경유해 나가사키에 입항하는 중국선과 네덜란드 선박을 통해 동남아시아 산물이 일본에 유입될 수 있었다. 에도시대 일본에서는 나가사키에 입항하는 중국 선박을 구치부네(口船), 나카오쿠부네(中奧船), 오쿠부네(奧船)로 구분 지었다. 구치부네는 나가사키에서 가까운 영파(寧波), 남경(南京), 하문(厦門), 타이완 등을 기지로 하는 선박을 지칭하는 것이며 광동(広東), 샴 등 동남아시아 원격지에서 출항하여 나가사키로 오는 선박을 오쿠부네라 불렀다. 동남아시아 산물은 주로 오쿠부네에 의해 일본으로 운반되었다. 한편 네덜란드는 타이완을 점령하고 있던 17세기 전반에는 일중(日中) 중계무역에 주력했지만 그 후에는 동남아시아, 인도를 배경으로 한 무역으로 옮겨갔다. 인도네시아 바타비아(자카르타)에 거점을 둔 네덜란드 동인도 회사가 일본 무역을 경영했다.

조선이 수입한 동남아시아 4대 산물

조선 후기에 조선통교를 전담했던 쓰시마는 나가사키에서 이들 중국선과 네덜란드선이 운반해 온 동남아시아 산물을 구입해 조선의 왜관으로 가져갔다. 조선과 쓰시마의 무역은 크게 세 가지 형태로 구분할 수 있다. 조선정부와 쓰시마 당국이 주체가 되는 ‘진상(進上, 封進)’, 회사(回賜)’, ‘공무역(公貿易)’, 조선 상인과 쓰시마가 주체가 되는 ‘개시무역(開市貿易)’이 그것이다. 조선은 진상, 공무역, 개시무역 등 이 세 분야 모두를 통해 동남아시아 산물을 수입했다.

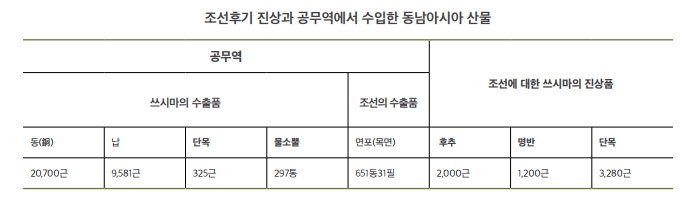

쓰시마의 진상 물품은 후추(胡椒), 명반(明礬), 단목(丹木) 등의 동남아시아 산물과, 벼루 상자, 쟁반, 진주와 같이 일본 국내에서 제조된 물품으로 구성되었다. 이에 대해조선이 지급하는 회사품은 인삼, 표범 가죽, 호랑이 가죽, 매, 명주 기름, 모시베, 삼베, 붓, 먹, 돗자리, 기름종이, 밤, 잣, 호두 등 모두 조선 국내 생산품이었다. 공무역은 쓰시마가 조선에서 나지 않는 동(銅, 구리), 납(鑞), 동남아시아산 단목, 물소뿔을 가져오면 이것을 조선 정부가 목면(公木, 면포)을 주고 매입하는 방식이었다. 일본의 경우 면화 재배가 조선보다 훨씬 늦은 16세기 전국시대(戰國時代)부터 본격화된 까닭에 조선 전기 조선의 면포는 일본 측 통교자들이 환영하는 상품이었고, 17세기 전반까지도 쓰시마를 통해 일본으로 수출되었다. 그러나 16세기 이후 일본에서 목면의 생산이 확산되면서 상품화가 진전되자 조선산 목면의 판매는 점점 어려워졌다. 일본의 목면과 비교했을 때 조선산 목면의 질이 상대적 낮아져 때문에 일본 시장에서 환영받지 못하게 되었기 때문이다. 그래서 쓰시마의 요청에 의해 1651년 이후 조선은 목면의 일부를 쌀로 교체하여 지급했다. 어쨌거나 조선에 오는 쓰시마의 선박은 선박별로 공무역 물품의 종류와 수량이 지정되어 있었기에 조선은 각 물품 별로 일정한 교환율을 정해 목면을 지불했다. 진상과 공무역은 무역품의 종류, 수량, 교환가가 고정된 무역이었는데, 이런 진상과 공무역을 통해 조선이 수입한 동남아시아 산물의 수량은 다음과 같다.

마지막으로 개시무역은 조선의 상인이 왜관 안으로 물건을 가지고 들어가 왜관 안에 있는 개시대청(開市大廳)에서 쓰시마 사람들과 매매를 하는 것을 말한다. 개시무역에서 거래되는 물품은 조선 정부가 거래를 금지한 물품을 제외하고는 특별히 종류나 수량에 제한이 없었다. 17세기부터 18세기 중반까지 개시무역에서 주류를 이룬 조선의 수출품은 조선산 인삼, 중국산 견직물과 백사(白絲)였고, 쓰시마는 은, 동, 유황(硫黃), 납 등 일본에서 나는 광물과 함께 물소뿔, 후추, 단목, 명반과 같은 동남아시아 산물을 조선에 팔았다. 결국 조선과 쓰시마의 교역에서 쓰시마가 조선에 수출한 동남아시아산 산물의 핵심은 물소뿔, 후추, 단목, 명반 이 네 가지로, 이를 일반적으로 ‘동남아시아산 4대 물품’이라 일컬었다. 이 물품들은 나가사키에 내항하는 중국 선박과 네덜란드 선박에 의해 일본에 유입되었는데, 막부는 이것을 ‘나가사키 노조키모노(長崎除物)’라고 불렀다.

나가사키 무역은 막부가 직접 관리하다 보니 막부 관리인 나가사키부교(長崎奉行)의 관할 하에서 일본의 일부 특권 상인들이 중국 선박과 네덜란드 선박으로부터 물품을 매입하는 방식으로 운영되었다. 막부는 그 특권 상인들이 물품을 매입하기 전에 쓰시마에게 조선 수출용 물품을 우선적으로 사들일 수 있는 권한을 부여했고, 매입하는 분량에도 제한을 두지 않았다. 따라서 쓰시마는 나가사키에서 동남아시아산 4대 물품을 비교적 안정적으로 구입하여, 부산의 왜관에 가져가 조선 정부와 조선의 상인을 상대로 판매할 수 있었던 것이다.

동남아시아 산물, 조선사회에서 어떻게 사용되었나

그러면 이들 동남아시아 산물은 조선에서 어떤 용도로 사용되었을까? 동남아시아 산물이 일본을 매개로 조선에 전해지는 국제 유통망 속에서 가장 대표적인 상품은 ‘단목(일명 소목[蘇木])’이었다. 단목은 현재 말레이시아의 특산물이다. 단목의 용도는 몇 가지가 있지만 그중에서도 적색 염료의 원재료로써 가장 많이 사용되었다. 적색 염료는 단목편(丹木片)을 물에 담그고 명반을 넣어 가열해 추출한다. 조선왕조는 의례에 사용하기 위한 붉은 직물이 필요했고, 이러한 필요성에 의해 단목과 명반이 수입되었다.

조선 전기에도 일본과의 교역을 통해 동남아시아 산물이 수입되었는데 소목의 수입량은 압도적이었다. 일례로 1422년 일본이 조선에 수출한 소목의 합계는 4,300근으로 약 1,600톤에 이른다. 이는 기록에 남아 있는 숫자이기 때문에 실제로는 4,300근 이상이 조선에 수입되었을 것으로 짐작한다. 이 시기에 일본에서 소목 수출을 담당하던 주된 세력은 규슈의 하카다(博多)를 거점으로 하는 시부카와(渋川)씨와 그의 신하인 이타쿠라(板倉)씨였다. 소목은 하카다에서 대량으로 집적되곤 했는데, 실제로는 하카타 상인이 시부카와씨 등의 이름을 빌려서 조선 무역을 하고 있었을 것으로 추정한다.

명반은 백반(白礬)이라고도 하며 단목의 색 내기, 견직물의 염색용으로 사용되었다. 물소뿔은 조선에서 수우각(水牛角), 흑각(黑角)이라고 하여 주로 무기와 공예품을 제작하는데 사용되었다. 물소뿔은 소 힘줄, 대나무, 뽕나무와 함께 현재 사용되는 가장 보편적인 국궁인 ‘각궁(角弓)’을 제작하는 재료로 사용되었고 후추는 각종 조미료나 약용으로 사용되었다.

후추는 고려 중엽에 이미 우리나라에 알려져 있었고, 송나라와의 교역으로 도입되었을 것으로 추정된다. 『고려사』에는 1389년(공양왕1), 류큐의 사신이 후추 300근을 가져왔다는 기록이 전해진다. 후추나무는 후추과에 속하는 상록덩굴식물로 인도 남부가 원산지이다. 한방에서는 후추가 온중(溫中), 건위(健胃), 구풍(驅風), 발한(發汗)의 효능이 있다고 하여, 소화불량, 위 허약, 번위反胃, 구토, 하리下痢 등의 증상에 약재로 사용되었다. 후추는 수입품이었기에 매우 귀중한 물품으로 취급되어 일부 특권층에서만 이용되었으며, 대부분의 서민은 천초(川椒, 초피나물), 겨자, 마늘 따위를 향신료로 사용했다.

18세기에 들어서면서 동남아시아산 4대 물품은 쓰시마가 나가사키에서 사들일 때 가격이 상승하는 현상이 발생했다. 특히 물소뿔은 나가사키로 들어오는 물량이 감소하거나 아예 단절되는 일이 빈번해져서 개시무역뿐만 아니라 공무역에서 조선정부가 사들이기에도 부족한 상태가 되었다. 물소뿔을 확보하지 못하게 된 쓰시마는 조선 측에 물소뿔 대신에 동을 판매할 것을 제안했다. 결국 쓰시마는 1836년부터는 물소뿔 대신 동 3,000근을 조선에 수출하게 되었다.