동북아역사재단 2018년 01월호 뉴스레터

- 김인희 (한중관계연구소 연구위원)

‘아무르!’ 아무르는 어원커족 언어로 ‘오른쪽 강’이라는 뜻이다. 어원커족 언어에서 ‘아’는 ‘오른쪽’, ‘무르’는 ‘강’이라는 의미인데 ‘아무르’는 어원커족의 거주지에서 볼 때 헤이룽강이 오른쪽에 위치하기 때문에 붙여진 이름이다. 《삼국지》, 《후한서》와 같은 중국 고문헌에 등장하는 숙신과 읍루는 허저족의 먼 조상이다. 이들은 이후 물길, 말갈, 만족으로 불렸으며, 청나라에 이르러 허저족이라는 독립된 민족명으로 불리기 시작하였다. 허저족은 숙신계 민족에 속하는데 현재까지 관련 서적이 국내에서 출판되지 않았다. 따라서 이 책은 허저족의 역사, 사회, 문화, 현재에 대한 총체적인 서술을 통하여 숙신계 민족에 대한 전면적인 이해를 돕고자 하였다.

책의 완성도를 높이기 위하여 집필진은 한국과 중국의 각 분야 전문가들로 구성하였다. 한국 연구자로는 엄순천 교수가 언어, 조우현 교수가 복식문화, 한동수 교수가 주거 문화를 집필하였고 중국 연구자 중 우야즈(吳雅芝) 교수는 역사와 사회 조직, 허위팡(何玉芳) 교수는 생산 활동 . 음식 문화 . 통과의례, 황런위안(黃任遠) 교수는 샤머니즘과 민간신앙에 대하여 집필하였다. 본서의 기획자인 김인희 연구위원은 첫 장인 1장과 마지막 장인 11장을 집필하여 여러 명이 공동 집필함으로써 야기되는 통일성의 결함을 보충하고자 하였다.

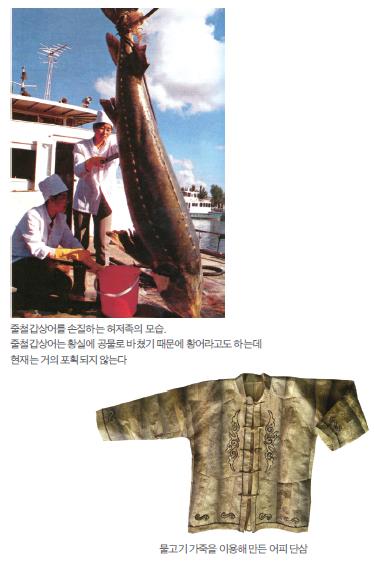

책의 전반부는 허저족의 분포, 기후 조건, 인구, 역사, 사회 조직, 생산 활동 등을 소개하여 이 책을 읽기 위한 기초 지식을 제공하였다. 허저족은 한랭한 지역에 거주하여 겨울이면 기온이 영하 40도까지 떨어진다. 예전에는 씨족공동체인 하라(哈拉)와 가족 공동체인 모쿤(莫昆)이 있었으나 민국시기에 이르면 한족 지도자가 파견되어 전통적인 사회 조직은 완전히 사라지게 된다. 허저족은 어렵, 수렵, 채집 활동을 겸하였으나 주요 생업 활동은 어렵이었다.

중반부에서는 허저족 문화에 대한 본격적인 소개를 시작하여 허저족의 독특한 어피(魚皮)복식을 소개하였다. 어피복식은 세계 다른 지역, 민족에서 발견되지 않은 허저족의 독특한 복식 문화인데 연어 껍질을 가공하여 섬유화한 50여 장을 붙여 한 벌의 옷을 만든다. 허저족은 물고기를 냉동된 상태의 날 것으로 먹는 것을 즐기는데 이는 비타민과 무기질을 보충하는데 효과적이라고 한다. 주거 문화는 아주 긴 겨울과 짧은 여름, 이동과 정착생활이라는 조건에 맞게 다양한 형태가 있는데 필자는 도면 자료를 이용하여 이해를 도왔다. 또 허저족의 일생을 출생, 혼례, 장례로 나누어 살펴보았는데, 전반적으로 만족 문화의 영향을 많이 받은 것으로 보인다. 샤머니즘과 민간신앙 부분은 허저족 지역에 거주하며 장기간 연구해 온 황런위안 교수가 집필하였는데 지금은 볼 수 없는 허저족의 각종 신들의 모습을 그림 자료로 소개하여 생동감을 더해준다.

책의 마지막 부분은 오늘날의 허저족에 대한 소개를 담고 있다. 허저족은 현재 타민족과 혼인이 증가함으로써 순수 혈통이 감소하고, 숲의 파괴와 어류의 남획으로 전통 생업방식인 어렵과 수렵이 사라지고 관광업이 중심이 되었다. 끝으로 국경을 맞대고 있는 중국과 러시아의 긴장감, 그리고 이를 해소하기 위한 노력에 대해서도 소개하였다.

허저족은 숙신계 민족으로 예맥계 민족에 속하는 한국과는 민족적 기원을 달리한다. 그러나 유사한 자연 환경과 계속적인 교류를 통해 이들 사이에도 문화적 공통점이 발견되는데 예를 들면 다음과 같은 것이 있다.

허저족 최초의 샤먼의 기원에 관한 신화 중에는 난생신화, 돼지우리와 말무리 속에 던졌으나 돼지와 말이 돌봤다는 이야기가 있는데 이는 주몽신화를 연상시킨다. 허저족 샤먼이 사용한 북에는 뱀을 도마뱀의 뒷다리 쪽에 배치하였는데 이러한 문양은 신라 토우장식장경호의 뱀이 개구리의 뒷다리를 물고 있는 장면과 유사하다. 샤먼이 쓰는 사슴뿔 모자는 신라의 출자형 관식과 비교연구가 필요하다. 허저족 복식 중 버선과 단화는 고구려 무용총 벽화의 인물이 착용한 버선, 신발과 매우 유사하다. 물론 점문양 복식은 고구려 벽화에서 자주 보이는 고구려인의 복식이기도 하다. 건축과 관련한 언어 중 집과 가족이 생활하는 가정을 뜻하는 어휘가 각각 ‘츠브’와 ‘치브’라고 하여 우리말과 유사한 것도 주목할 만하다.

위에서 지적한 것 외에 허저족 문화 중에는 한국 문화와 비교연구가 필요한 분야가 많다. 이 책이 두 문화의 비교연구를 시도하는 연구자들에게 유익한 자료를 제공할 것으로 기대된다.