동북아역사재단 2018년 01월호 뉴스레터

2018년은 일본의 메이지유신이 150주년을 맞이하는 해다. 메이지유신은 다면적 성격을 띠고 있지만 대내적으로는 일본이 서구의 식민지가 되는 것을 막았으며, 대외적으로는 근린국가에 대한 침략과 식민지 지배를 가져왔다는 것이 일반적인 평가다. 현재 한 ‧ 중 ‧ 일 3국 간에 외교적 마찰을 빚는 역사 현안인 일본의 근린 침략과 식민지 지배 문제는 다분히 메이지유신 주도 세력의 폭력적, 침략적 성격과 밀접한 관계가 있다.

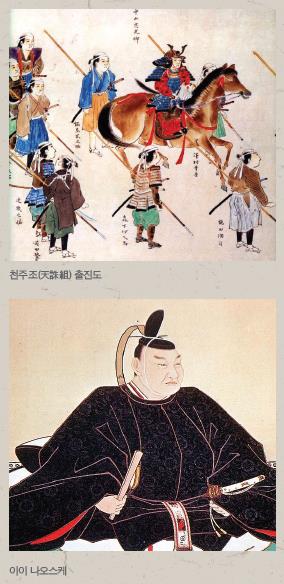

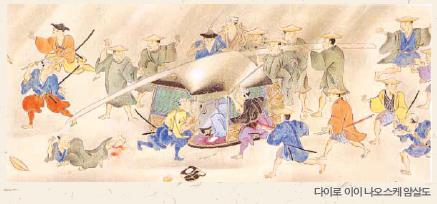

연구 주제는 다르지만, 막말유신 변혁기의 역사를 대상으로 하는 연구자들이라면 존왕양이파(尊王攘夷派) 지사들이 정치의 흐름을 바꾸기 위해 천주(天誅)라는 테러(암살·협박)를 빈번하게 자행했다는 사실을 쉽게 알게 된다. 이러한 테러가 막말기에는 양이를 위하여, 명치전기에는 주로 조약 개정과 관련하여, 1930~1940년대에는 국체를 보호한다는 슬로건하에 자행되었다. 예를 들면 1860년 3월의 막부 다이로(大老) 이이 나오스케(井伊直弼)의 암살(사쿠라다문 밖의 변)을 시작으로 귀족, 일반인을 가리지 않는 수많은 암살 ‧ 협박사건이 이어졌다. 1878년 5월 오쿠보 도시미치(大久保利通) 암살, 1921년 11월 하라 다카시(原敬) 암살, 1932년 5월 내각총리대신 이누카이 츠요시(犬養毅) 암살(5 ‧ 15 사건), 1936년 2월 사이토 마코토(斎藤実) ‧ 다카하시 고레키요(高橋是清) 살해(2 ‧ 26 사건) 등은 우리에게도 익히 알려진 유명한 테러사건이다. 그런데 메이지유신 이후의 테러 역사를 고찰하려고 할 경우에는 몇 가지 역사적 사실을 전제해야 할 필요가 있다. 무로마치 막부(室町幕府) 말기부터 쇼쿠호(織豊)시대를 거쳐 새로이 일본 열도를 통치하게 된 에도 막부는 센고쿠(戰國)시대를 마감하고자 하는 강렬한 의지의 표현으로 우선, 천하 국가에 대한 논의, 즉 정치를 봉인(封印)했다는 점이다. 에도 막부의 4~5명의 막각(幕閣, 로주 등 후다이다이묘)이 전유한 정치가 신판(親藩), 도자마다이묘를 비롯하여 천황 ‧ 귀족(공가), 탈번한 낭사, 호농 ‧ 호상이 논의를 할 수 있게 되기 위해서는 무엇보다도 봉인된 정치가 해금(解禁)되어야 할 필요가 있었다.

1853년 6월 페리 제독의 일본 방문과 그에 이은 미국을 위시한 서구 열강의 개국 ‧ 통상 요구라는 외부로부터의 큰 압력은 봉인된 정치를 해금시키는 계기를 마련했다. 이와 때를 같이하여 개국 ‧ 통상(國事)의 시시비비를 논하는 세력들이 서서히 외연을 확대하기 시작하는데 이러한 세력 중에는 존왕양이파 지사들도 포함되어 있었다. 에도 막부는 미국의 압력에 굴복하여 1854(安政1)년 3월 미일화친조약(美日和親条約, 가나가와조약)을 체결하고 1857년 12월까지 통상조약안을 마련하게 된다. 통상조약안은 개항장에서의 자유 교역과 외국 공사의 일본 주재를 허용하는 것으로 개국을 의미하는 것이다.

에도 막부는 쇄국에서 개국으로 국시의 변경을 앞두고 적어도 지배계층 내의 합의를 도출할 필요가 있어 두 가지 전대미문의 조치를 단행한다. 그 첫째가 초대 미국총영사 타운젠드 해리스(Townsend Harris)와의 교섭 내용을 기록한 극비 자료를 지금까지 정치로부터 배제되어 있던 전 다이묘에게 개시한 뒤 의견을 청취하고자 한 점이며, 둘째가 통일되지 못한 다이묘들로부터의 이견 봉쇄와 도쿠가와 3가의 반대를 저지하기 위하여 통상조약안에 대한 천황(‧ 조정)의 칙허를 얻고자 방침을 결정한 점이다. 외교에 대한 기밀과 교섭 내용을 전다이묘에게 공개한 것과 통상조약의 칙허상주(勅許奏請)라는 두 건의 전대미문의 정치적 결단은 막부 설립 이래로 ‘봉인’시켜왔던 정치를 막부 스스로가 ‘해금’시켰다는 것을 의미한다.

그런데 막번체제의 신명(神明)적 존재로서 막부의 전국통치 행위에 보조를 맞추어 왔던 고메이 천황(孝明天皇)(‧ 조정)은 1858년 2월에 막부로부터의 미일통상조약 칙허 요청을 사실상 거절했다. 고메이 천황은 통상조약 칙허 문제에 대해 섭가당주(攝家當主)와 양역에게 칙문(勅問)하는 것을 시작으로 현임공가 20명, 천황의 비서실장격인 구로오도노토(蔵人頭)에게도 하문했다. 뒤이어 일반공가 88명의 집단 입궐이라는 시위 행위와 히쿠로오도(非蔵人) 및 하급관원들까지 각각 건백서를 제출하는 정치적 행위가 발생했다. 천황 자신이 조정의 관례를 깨고 정치적 논의에 대한 저변확대를 도모함으로써 조정 내에서 정치의 공론화는 멈출 줄 모르게 확대되어 갔다. 정치의 공론화는 ‘공의여론(公議輿論)’이란 말로 압축되어 막말유신기의 표어가 되었으며, 이는 결국 복잡한 정치적 여정을 거쳐 대일본제국헌법의 제정으로 귀착된다.

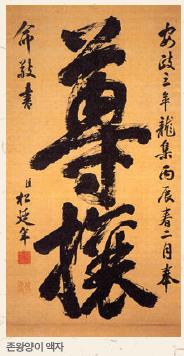

한편 1858년 4월 다이로에 취임한 이이 나오스케(井伊直弼)는 동년 6월 19일 미일수호통상조약 체결을 칙허없이 단행하고 동시에 반 막부세력에 대한 탄압을 개시했다. 막부의 탄압은 반 막부세력들의 결집과 강력한 반발을 가져와 1860년 3월, 에도성으로 등성하는 이이 나오스케를 탈번한 미토번사 가네코 마고지로(金子孫二郎), 세키 테츠노스케(関鉄之介) 등 18명의 지사들이 암살하는 희대의 테러(天誅) 사건이 발생했다. 이이 나오스케 암살 사건은 막말정치사에서 하나의 큰 분수령이 되었다. 이 사건을 계기로 정치는 일거에 저변이 확대되고, 번이나 번주의 명령에 의하지 않고 개개 번의 영역을 뛰어넘은 정치 활동이 급부상하여 이른바 ‘처사횡의(處士橫議)’시대가 개막되었다. 말하자면 정치가 ‘해금’되어 ‘개화’의 시기에 접어든 것이라 할 수 있다.

이들은 막부가 첫째 서양의 공갈에 두려움을 느껴 일본에 큰 피해를 가져다 줄 통상조약을 허락했다, 둘째 위칙조약 체결은 천하의 대죄이기 때문에 하늘을 대신하여 다이로를 참살한다, 셋째 그들이 한 행위는 천하를 위해, 천하의 정치를 정도로 돌려놓기 위해서라고 주장했다. 일반인들이 ‘정치’를 논하게 되었다는 점, 천황의 뜻을 존중해야 한다는 점, 그리고 적의 압력에는 승패 여부와 관계없이 싸워야 한다는 ‘무사도’의 관점이 그 배경에 있다는 것은 쉽게 간취할 수 있다. 서양의 강력한 군사력에 비해 일본은 압도적으로 약세라는 현실을 설명하면서 상대의 요구를 받아들일 수밖에 없다는 막부의 논리는 당시 대부분의 사무라이(무사도) 관점에서 볼 때 받아들일 수 없는 일이었다. 즉 아무리 중요하고 급박한 사안이라도 막부는 일본적인 습관과 전통인 ‘합의(양이=칙명준수=존왕)’를 존중하여 승패에 연연하지 말고 무사도 정신에 따라 즉각 양이전쟁에 돌입해야 했던 것이다. 주지하다시피 이후의 역사는 바로 이 선에 따라 진행되었다. 전통과 구체제를 옹호하려고 천주를 일삼던 암살자들을 일본적 ‘우익의 원형’이라 부를 수 있는데, 이들의 심정과 논리가 바로 이러한 것들이었다고 생각한다.

한편 이이 나오스케 암살 이후 막부의 정치적 역량과 권위가 떨어짐에 따라 정치적 테러는 비례적으로 증가했고, 테러의 장소도 에도에서 경도로, 대상도 천황의 근신에까지 확대되었다. 특히 존왕파 낭인들의 협박, 암살은 조정 내에 천황을 비롯한 정신(廷臣)들 상호 간에 서로를 불신하는 상황을 빚어냈으며 무엇이 옳고 그른지가 불분명한 혼돈 상태를 가져왔다. 그 결과 조정의 정책은 낭인들의 협박과 압력에 표류하게 되었으며, 천황은 정책 결정에 있어 이니셔티브를 취할 수 없게 되었다. 이로 말미암아 조정과 인간 천황의 권위가 추락하는 결과를 초래하였다. 고메이 천황이 1858년 전반기까지 조약 칙허의 반대와 양이를 선도하면서 일약 막말정치사의 중심인물이 된 것은 주지의 사실이다. 이후 조약을 칙허하는 1865년 10월까지 양이의 상징으로 천황의 권위는 급상승하게 되었다. 문제는 양이의 상징으로 천황의 권위가 급상승했던 막말기 ‘존왕’의 실태가 어떠했는가다. 왜냐하면 대중에게 보여지는 천황과 인간 천황 자체와의 괴리 내지 부정합의 문제가 존재하고 있었기 때문이다. 고메이 천황의 양이주도 정치는 1858년 연말부터 막부의 대탄압으로 기세가 꺾이고 이후로는 막부, 지사나 유력번에 의하여 표류했다. 1862년 연말부터 1863년 중순 무렵까지 보인 천황의 권위는 절정기를 맞이했으나 인간 고메이 천황의 권위는 하루하루 약해져 갔다.

예를 들면 고메이 천황은 나카가와노미야(中川宮)에게 보낸 1863년 4월 22일자의 서한에서 “5월 10일로 예정된 양이기원을 위한 행차를 지병인 어지럼증 때문에 연기하고 싶다 했더니 산조 사네토미 등 참정(參政)·국사기인(國事寄人)이 억지로 가마에 태워서라도 강행하고자 강박하고 있다”고 호소하고 있다. 아래의 사료는 조정이 일부 공가와 낭사들에게 휘둘리고 있는 것을 적나라하게 보여준다.

「聊朕之了簡不採用, 其上言上モ無、浪士輩ト申合セ勝手次第之措置多端, 表ニハ朝威ヲ

相立候抔ト申候得共, 真実朕之趣意不相立誠我儘下ヨリ出ル叡慮而已, 云々」

요컨대 조정에서 취해지는 여러 조치가 표면적으로는 조정의 권위를 세운다는 명분으로 주장되지만, 천황의 의견이 아닌 (일부의 공가와) 낭사들이 협의한 밑으로부터의 조치라는 것이다. 이는 천황을 가볍게 여기는 것은 물론이며 나아가 ‘예려(叡慮)의 작위(作為)’ 즉 위칙서(僞勅書)의 등장을 가져왔다. 인간 천황의 경시와 위칙서의 등장은 필연적으로 ‘칙명의 거부’ 현상을 불러왔다. 너무나도 유명한 오쿠보 도시미치(大久保利通)의 “의롭지 못한 칙명은 칙명이 아니다(非義勅命ハ勅命ニ有ラス候)”가 바로 그것이다.

유신 이후 오늘날까지 우익뿐만 아니라 일본 정치가들이 입으로 ‘존왕’을 이야기하면서 행동으로는 천황의 의향을 왜곡 내지 묵살하는 전통은 이 시기부터 시작되었는지도 모르겠다. 일본 우익을 논함에 있어 ‘존왕’을 이야기할 때는 이와 같은 ‘존왕’ 용어의 함의에 유의해야 할 것이다.