동북아역사재단 2018년 01월호 뉴스레터

“작은 나라로서 문덕(文德)이 없는데 무공(武功)이 있으니, 이보다 더 큰 화는 없도다! 초나라 사람들이 와서 토벌하면, 따르지 않을 수 있는가? 초나라를 따르면 진나라 군대가 반드시 이를 것이다.”

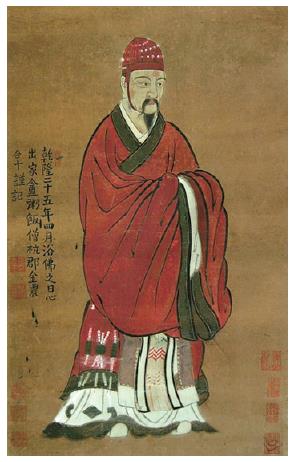

그의 말대로 초나라와 진나라는 차례로 정나라를 쳐서 혼란에 빠뜨리고 말았다. 그로부터 20여 년 후, 소년은 정나라의 재상이 되었다. 그가 바로 춘추시대의 유명한 정치가이자 사상가인 자산(子産)이다. 자산은 정목공(鄭穆公)의 손자로 이름은 공손교(公孫僑), 자산은 그의 자(字)였다. 초나라를 따를 수도, 진나라를 따를 수도 없는 진퇴양난의 처지! 이러한 상황에서 정나라가 자주적인 외교를 펼치기는 불가능해 보였다. 그러나 자산은 내정 개혁을 통해 이러한 불가능을 가능으로 만들었다.

내정 개혁으로 문덕을 세우다

자산은 재상이 되자마자 바로 토지 개혁에 착수했다. 그는 밭에 봇도랑을 만들어 토지의 경계를 명확히 하면서 귀족들이 강제로 빼앗은 땅을 원래 주인에게 되돌려주었다.〔作封洫〕 또 이와 동시에 군사 개혁도 단행하여 귀족만이 누리던 특권이었던 군역을 평민들에게도 확대하였다.〔作丘賦〕 이를 통해 자산은 정나라의 경제력과 군사력을 강화시켰고, 또 정치·사회적으로는 귀족들을 견제함과 동시에 평민의 사회적 지위를 제고시키는 효과를 거두었다.

자산의 내정 개혁의 화룡정점은 바로 형법을 기록한 정(鼎)을 주조하여 공포한 것이다.〔鑄刑書〕 자산은 이를 통해 국가에 법이 있다는 것을 대중들이 알게 하면서 귀족들이 특권을 남용하여 자신에게 유리하게 법을 해석하는 것을 방지하고자 하였다. 물론 모든 백성들이 처음부터 이를 긍정적으로 본 것은 아니었다. 백성들은 향교(鄕校)에 모여 자산을 원망하고 저주하곤 하였다. 이를 들은 어떤 사람은 자산에게 향교 철폐를 건의하였다. 그러나 자산은 오히려 향교를 없애면 안 된다고 강변하였다. 향교에서 위정자들을 칭찬하는 점은 유지하고 비판하는 점은 고치면 되니 그들을 바로 우리의 스승으로 삼을 수 있다는 것이다. 이처럼 그는 때로는 너그럽게, 또 때로는 엄격하게〔寬猛相濟〕 정치를 이끌었고, 백성들은 그의 공평무사한 법 적용과 관용을 수긍하게 되었다.

자주적 외교로 나라의 자존심을 세우다

전술한 대로 춘추시대 정나라는 진·초 양대 강국 사이에 끼어 있었다. 진을 따르자니 초의 보복이 두려웠고, 초를 따르자니 진의 눈치가 보였기 때문에 외교적 노선을 확실히 할 수 없었다. 이러한 상황에서 재상이 된 자산은 ‘친진(親晉)’이라는 기본 노선 속에서 때로는 초나라의 자존심도 세워주며 정나라의 안위를 지켰다. 그렇다고 그가 무조건 진나라를 따른 것은 아니었다. 그는 진나라 앞에서도 정나라의 이익과 존엄을 굽히지 않았다. 이는 다음 두 가지 대표적인 사례를 통해 확인해 볼 수 있다.

첫째, 기원전 542년 자산은 정간공(鄭簡公)을 수행하여 진나라를 방문하였다. 진후(晉侯)가 노나라 제후의 서거를 핑계로 정간공 일행을 접견하지 않자 자산은 진나라 빈관(賓館)의 담장을 허물고 수레와 말을 모두 뜰 안으로 몰고 들어가게 하였다. 이를 본 진나라 대부 사문백(士文伯)은 자산에게 항의했고, 자산은 다음과 같이 말하였다.

“우리는 귀국의 초청을 받고 후한 예물을 갖추어 귀국의 임금을 뵈러 왔는데, 당신들은 만날 시간이 없다 하고 또 만날 날짜도 확정하지 않으니, 우리가 갖고 온 예물들이 밖에서 비바람을 맞아 모두 썩고 있소 … 지금 귀국의 임금은 호화롭고 장엄한 이궁에서 살면서 빈관은 누추한 골목의 극장 같고 좁기는 수레와 마차도 다닐 수 없을 정도요 … 이 예물들을 보존하기 위해 하는 수 없이 담을 허문 것이오.”

진나라는 곧 빈객 접대 소홀을 인정하고, 정간공 일행을 극진히 접대하였다.

둘째, 기원전 526년 진나라 재상 한선자(韓宣子)가 정정공(鄭定公)을 알현하고, 정나라 상인이 갖고 있던 옥환(玉環)을 달라고 요구하였다. 어떻게 보면 이는 대수롭지 않은 것인지도 모른다. 그러나 자산은 한선자에게 옥환은 “관부에 있는 것이 아니기 때문에 우리 임금은 알지 못합니다”라며 단칼에 거절하였다. 이 요구를 들어주기 시작하면 탐욕이 끝이 없는 그들의 요구가 날로 도를 지나칠 것이라 판단한 것이다.

이처럼 자산은 비록 소국인 정나라의 재상이었으나 내정 개혁을 통해 문덕을 세워 나라를 바로 세우고, 자주적인 외교로 나라의 존엄성을 지켜 주변 강국이 함부로 할 수 없게 만들었다. 이는 현재 지정학적으로 여러 강대국을 마주하고 있는 우리에게도 시사하는 바가 크다.