동북아역사재단 2018년 01월호 뉴스레터

- 공원국 (작가)

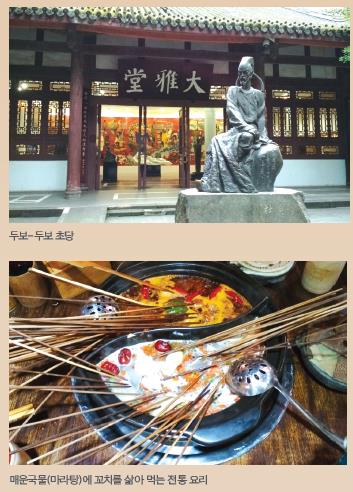

눈앞만 보면 척박해지니 가끔 시를 써야 할 때가 있다. 시성(詩聖) 두보(杜甫)는 성도(成都. 청두)에 머물며 그렇게 시를 쓰며 살았다. 소동파(蘇東坡)가 말했던가, ‘고기가 없으면 사람이 마르듯이 대나무가 없으면 비루해진다’고. 동파가 태어난 곳도 성도에서 멀지 않은 곳 미산(眉山, 메이샨)이다. 성도, 이 도시가 없다면 현대 중국은 얼마나 척박하고 비루할까? 왕첸저우〔‘앞으로 나가다(往前走)’와 ‘돈을 향해 달리다(往錢走)’는 발음이 같다〕, 오직 돈 혹은 허명을 위해 달리는 이들이 훨씬 늘어나지 않았을까? 물론 이 도시도 인구 1,000만을 넘었다. 춘희로(春熙路, 춘시루)의 인파나 도시 중심의 마천루들만 보면 상해와 별다를 바 없어 보인다. 하지만 이 도시는 여전히 느림의 여유와 아름다움을 간직한 곳, 서부의 터줏대감이다.

서두르면 빠트리고 한 곳만 보면 거칠어지는 것은 인간사의 철리(哲理)인지라 가끔 돌아봐야 할 때가 있다. 그럴 때 성도에 오면 마음이 푸근해진다. 곳간에서 인심난다는 말이 있듯이, 큰돈은 없을 지라도 먹을 것은 있어야 좌우를 돌아볼 수 있는 법. 그러나 이곳에서 먹는 것은 걱정할 일이 없다. 이곳이 하늘의 곳간, 바로 천부(天府)가 아닌가. 겨울에도 밭에서 채소, 소택지에서 물고기, 우리에는 짐승이 자란다. 천부의 음식은 재료가 흔한 만큼 저렴하니 아무리 가난해도 끼니를 굶기는 어렵다. 천원이면 만두와 두부로 아침점심을 해결할 수 있는 뒷골목이 수두룩하다. 전국에서 가장 느리게 걸으며, 가장 천천히 밥을 먹는 곳, 여름이면 웃통을 벗어젖힌 아저씨들이 그나마 널찍한 인도를 가득 채우고 끔찍하게 얼얼하고 매운 마라훠궈(麻辣火鍋, 산초나무 열매와 고추를 잔뜩 넣은 매울 국물 음식)를 중간에 놓고 맥주잔을 들이키며 거의 밤을 샌다. 습하고 더우니 만물이야 잘 자라지만, 그런 여름밤을 방 안에서 보내기는 쉽지 않은 까닭이다.

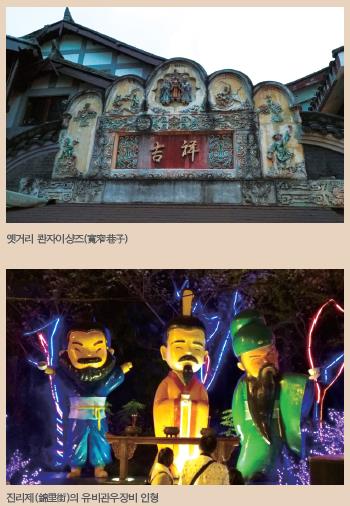

하지만 성도는 마냥 먹고 늘어지는 사람들만 가득한 곳이 아니다. 성도에서 정서로 100km 남짓 달리면 웅대한 촉산이 등장한다. 수려하지만 이미 3,000m가 넘는 고산 아미산(峨眉山)을 지나 서쪽으로 얼마 더 가면 히말라야 동쪽의 설봉들이 등장한다. 촉산(蜀山)의 왕이라는 공가산(贡嘎山)은 난대림의 중심에서 거의 8,000m 높이까지 홀로 우뚝 솟아올라 천 길 빙하와 빙폭을 드리우고 있으니, 티베트 고원의 군웅(群雄)들과 대비되는 독존(獨尊)의 형상이다. 그런 뼈대가 뒷받침되었으니 까마득한 옛날부터 이 땅에서 이미 중원과 대비되는 청동기 문명(삼성퇴 유적을 대표로 한 촉문화)이 들어서고, 진나라가 이 땅의 물산의 도움으로 전국을 통일하고, 한나라를 세운 유방(劉邦)이 총신 소하(蕭何)는 이곳에 남겨 이곳의 지력으로 기어이 중원을 도모했으리라. 소위 삼국시대, 부동의 일인자인 중원의 조조(曹操)와 강남의 물산을 등에 업은 손권(孫權)과 대결하고자 유비(劉備) 삼형제가 들어온 곳 또한 이 땅이다. 근대사를 수놓은 독보적인 인물들 중 이 땅 출신이 유독 많은 것도 우연은 아니리라.

그래도 이곳을 대표하는 이들은 저들 완력 대신 서슬 퍼런 인문의 칼날을 펼친 시인들이리라. 이백〔李白, 이백은 성도에서 멀지 않은 곳 강유(江油) 사람으로 한때 아미산에서 시를 공부했다고 한다〕과 두보〔두보는 난리를 피해 성도로 들어와 살았다〕, 소동파, 당시(唐詩)와 송시(宋詩)를 대표하는 준걸들이 모두 이 곳에서 활약했다. 성도에 오면, 비오는 날〔여름이면 비 내리는 날이 참으로 많고, 비가 오지 않아도 우중충하다〕 두보 초당을 거닐며 여기 저기 적힌 두보의 시를 읽어보고, 무후사 경내를 거닐며 출사표를 읽는데 하루로 부족하다. 그러고 나서 발품을 팔아 소동파 형제를 만나러 미산을 방문하고, 내친 김에 아마산에 올라 이백의 시 한 수를 읊으면 촉 땅 인문의 향기를 느끼기에 충분할 것이다. 잠시 버스를 타고 교외로 나가 삼성퇴의 기이한 청동기들을 감상하는 것도 나쁘지 않다. 그리고 도심으로 돌아와 허름한 골목에 현지인들과 뒤섞여 매운 맛을 즐기며 백주 한 잔을 곁들이면 금상첨화일 것이다.

아차, 곡식이 넘치는 곳에 어떻게 좋은 술이 없으랴. 10대 명주 중 촉 땅 술이 절반이다. 그 유명한 오량액(五樑液, 우량예)을 비롯하여 검남춘(劍南春), 젊은 주객들이 즐겨 마시는 수정방 등등 이름을 다 헤아릴 수가 없다. 허름하기 그지없는 차림을 한 중년 아저씨들이 모여 자그마한 오토바이 한 대 값의 술을 마시는 걸 보면 놀랄 것이다. 하지만 여기서는 그런 일이 놀랍지 않다. 친구가 있어 주흥이 필요하면 타고 온 말이라도 잡아먹는 대책 없는 사람들이 사는 곳이니까. 물론 세상은 바뀌고 인심도 바뀌건만 10년 전 필자가 자그마한 사업을 한다고 성도에 살 때 인심이 꼭 그랬다. 친구가 오면 한 달 번 것을 하룻밤에 좋은 술 한 병으로 바꾸는 이들, 취흥과 시흥을 간직한 사람들은 아직도 수두룩하다.

중국에서 사람들에 부대껴 지칠 때는 항상 그곳을 생각하고, 또 한 해에 한 번은 다녀온다. 서쪽의 거대한 촉산 줄기와 북쪽의 진령과 동쪽의 파산(巴山) 사이에는 거의 인구 1억을 지탱하는 풍요의 분지 중심에 성도가 있다. 원래 물이 풍부한데 도강언(都江堰)이 민산(岷山)의 물줄기를 돌려 평원으로 쏟아 부어 곡식이 넘치는 곳, 이곳은 풍요의 자궁이다. 과거 이 땅은 감춰진 길지라 들어가기가 쉽지 않았다. 오죽했으면 이백이 ‘촉도의 험난함이 푸른 하늘을 오르기보다 어렵다(蜀道之難難於上靑天)’고 했을까. 그러나 이제는 안방 드나들듯 쉽게 갈 수 있다. 대도시이면서도 푸근한 인정을 간직한 곳, 성도는 커다란 시골 같은 곳이다.