동북아역사재단 2013년 07월호 뉴스레터

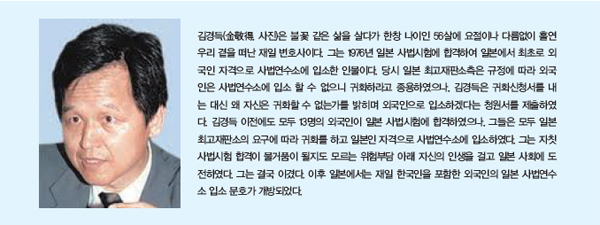

일본귀화 거부하면서 사법연수소 입소

김경득은 일제 때 일본으로 이주한 한국인 부모 하에 1949년 일본 와까야마시(和歌山市)에서 태어난 재일한국인이다. 와세다 대학을 졸업하던 23살까지 그도 다른 재일 한국인처럼 일본식 통명을 사용하였고, 재일 한국인이란 사실을 부끄러워하며 감추고 살았다. 당연히 한국말도 할 줄 몰랐다. 대학 졸업 후 재일 한국인은 원하는 직장에 가기 어려움을 실감하게 된 그는 일본사회의 차별구조에 정면으로 도전하기 위해 사법시험 응시를 준비하며, 김경득이란 본명을 사용하기로 결심하였다. 후일 김경득은 종종 23살이 되던 이 해 자신은 1살 짜리로 다시 태어났다고 술회하였다. 그 때부터 진정한 스스로의 삶이 시작되었다는 것이었다.

김경득은 일본에서 차별을 피하기 위해 일본인처럼 가장하며 사는 것은 매우 고통스럽고 비참한 심정이었다고 하였다. 그는 고민하였다. 도대체 나는 무엇을 잘못하였는가? 김경득은 이 고통이 차별을 당하는 자신의 잘못에서 연유한 것이 아니라, 차별을 하는 일본사회가 잘못한데서 비롯되었다고 판단하였다. 사법시험에 합격한 후 귀화를 해서 사법연수소에 입소하면 자기 개인의 문제는 해결될지 모르나, 이는 차별로부터의 도피에 불과하다고 생각하였다. 결국 귀화는 어두운 그림자가 되어 자신을 따라 다닐 것이며, 자신은 스스로의 존재의의를 잃어버리게 될 것이라고 예상하였다. 키가 160Cm도 되지 않는 작은 체구의 김경득은 일본사회의 차별의 옹벽에 온 몸을 던져 부딪쳤다.

그는 왜 귀화할 수 없는지 모두 6차례 청원서와 의견서를 일본최고재판소에 제출하였다. 마침내 최고재판소는 사법시험 선발요강 결격사유인 "일본 국적을 갖지 않는 자" 옆에 "최고재판소가 인정하는 자는 제외함"이란 문구를 ( ) 안에 추가하고, 1977년 3월 김경득의 사법연수소 입소를 허가하였다. 일종의 사후법을 통한 소급구제였다.

변호사된 김경득 재일 한국인 인권운동 현장 지켜

사법연수소를 마치고 변호사 자격을 취득한 후 약 4반 세기 동안 재일한국인 인권운동이 전개되는 현장에는 항상 김경득이 자리잡고 있었다. 1985년 동경에서 "우리 법률사무소"를 개소하여 변호사로 활동하며, 재일한국민단 권익옹호위원, 민단 재일한국인 종합연구위원회 법적지위분과위원장, 한국 외무부 재일한국인 후손문제 자문위원, 민단 재일한국인 전후보상위원회 위원, 민단중앙위원, 재일본 한국 YMCA 이사 등 수 많은 공적 직함을 맡아 봉사하였다. 이제는 전설 같은 이야기들이 된 김현조 국민연금 청구소송, 사할린 잔류 한국인 귀환청구 소송, 이상호 지문날인 거부소송, 석성기 구 일본군속 장애연금지급 청구소송, 송신도 정신대 피해자 소송, 정향균 공무원 관리직 수험자격 소송 등 숱한 재일한국인 인권옹호소송에 변호인으로 참여하였다. 그는 소송에서 이기기도 하고 지기도 하였다. 한 소송에서 지면 그는 일본사회에서의 차별과 싸우러 다음 소송을 준비하였다. 김경득의 왜소한 체구에서 어찌 그러한 투지가 나오는지 불가사의할 정도였다.

그가 사법시험에 합격하였을 때 최고재판소 임용과장으로 그에게 귀화를 종용하던 이즈미(泉德治) 판사는 김경득 사건을 통하여 일본에서의 차별의 실체를 이해하고, 최고재판소가 그의 입소를 허용하기까지 실무적인 조정자 역할을 하였다. 그는 후일 최고재판소 판사가 되었고, 유독 개별의견을 많이 내는 판사로 유명하였다. 재일 한국인이란 이유로 관리직 승진시험을 거부당한 정향균 수험자격 확인소송은 11년이나 끌었는데, 2심에서 이겼던 원고가 2005년 최고재판소에서 역전 패소하였다. 이 판결에 참여하였던 이즈미 최고재판소 판사는 김경득의 변론이 있던 날 일기에 "김 변호사 열변을 토하다"라고 기록하였다고 한다. 이즈미 판사는 원고패소로 결말 난 이 판결에서 재일 한국인 같은 일본 영주권자에게 자기실현의 기회가 제공되어야 한다며 반대의견을 제시하였다.

김경득 재일 한국인 인권옹호운동의 절정기 이끌어

김경득의 가치는 단순히 한 인권변호사로서의 역할에 그치지 않았다. 그가 한참 활약하던 1980년대 중반부터 1990년대는 한일 양국간 재일한국인 후손 법적지위 재협상 문제와 연결되어 재일한국인 인권옹호운동이 절정을 이루던 시기였다. 그는 이러한 인권운동에 있어서 재일한국인 사회와 일본 지식인 지지자들, 그리고 한국내 정부 관계자와 국내 관심자들 – 이들 3각축을 연결시키고 조정하던 최고의 인물이었다.

법적 지위 재협상 문제가 어느 정도 마무리 되자 그는 재일 한국인이 자신의 권리를 진정으로 확보하기 위해서는 참정권을 획득해야 한다고 생각하였다. 재일 한국인은 일본에서는 외국인 주민으로서 지방참정권을 행사하고, 국민으로서 본국 국정 참정권을 행사해야 한다고 주장하였다. 그것이 일본에서 외국인으로 평생을 거주하는 재일 한국인의 아이텐티티를 확보할 수 있는 제도적 방안이라고 보았다. 이제 한국에서는 재외 한국인 부재자 투표권이 인정되게 되었으나, 그가 꿈꾸었던 일본에서의 지방 참정권은 아직도 실현되지 못하고 있다.

그는 귀화를 하라면 차라리 변호사의 길을 포기하겠다고 일본 최고재판소에 대든 배짱과 용기를 갖고 있었으나, 평소 개인적 성품은 늘 겸손하고 온화하고 가정적이었다. 그러면서도 자신의 목표는 결코 포기하지 않는 끈기와 집념을 가졌고, 누구와도 잘 어울리며 자기 사람을 만드는 친화력을 겸비하였다. 김경득 - 그는 누구보다도 자랑스러운 우리의 재외동포였다.

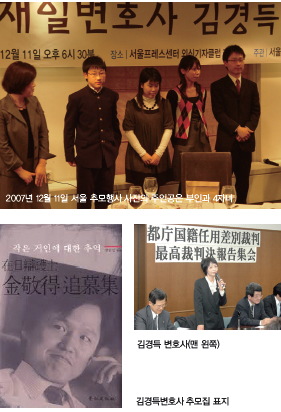

김경득의 1주기에 즈음하여 2006년 2월 동경에서 열린 추모집회에는 일본 전국과 한국으로부터 600여명이 모여 그의 떠남을 아쉬워 하였다. 한국 정부는 그에게 국민훈장 무궁화장을 추증하여 그의 공을 치하하였다. 「辯護士 金敬得 追悼集」(新幹社)도 발간되었다. 한국에서도 2007년 12월 11일 서울 프레스센터에서 김경득을 그리워 하는 수많은 지인들의 참석 하에 「재일변호사 김경득 추모집」(경인문화사) 발간기념 및 추모행사가 개최되었다. 필자는 김경득과 같은 인물을 개인적으로 알고 지냈다는 것을 행운으로 생각하며, 인생 속에서 그 같은 거인을 몇 명이나 더 만날 수 있을지 그를 그리워 한다. 2005년 12월 김경득은 떠났으나 그의 아들과 딸은 일본에서 변호사로서 아버지의 길을 잇고 있다.