동북아역사재단 2018년 07월호 뉴스레터

- 윤유숙 (재단 한일관계연구소 연구위원)

조선 국왕의 명의로 일본의 최고 통치자에게 파견된 공식적인 외교 사절로 알려진 ‘조선통신사’. 통신사는 어떤 역사적 배경 속에서 탄생했고, 양국 관계의 변화 속에서 통신사가 수행한 역할은 무엇이었을까.

1429년 첫 번째 통신사로부터 590주년이 되는 2019년을 앞두고, <조선통신사이야기> 코너를 통해 조선왕조 대일 외교의 역사이자 문화 사절이었던 조선통신사를 들여다 본다.

‘일본통’ 외교의 승부사가 남긴 발자취

‘일본통’ 외교의 승부사가 남긴 발자취

조선 초기의 정치가 신숙주(申叔舟,1417~1475)라 하면 ‘숙주나물’을 떠올리는 사람들이 많을 것이다. 그는 사육신과 함께 세종의 유언을 받들어 단종을 보필하기로 약속했으나 후에 세조로 즉위한 수양대군 편에 가담했으며 단종 복위 운동 실패 후 단종과 금성대군의 처형을 강력히 주장하여 관철시켰다. 빨리 상하는 숙주나물의 특성이 신숙주가 변절한 모습과 유사하다는 이유에서 그의 이름이 붙여졌다는 유래가 있다 보니, 역사 인물 신숙주에게는 ‘배신과 변절의 아이콘’이라는 부정적인 이미지가 따라다닌다.

신숙주는 1439년(세종21) 문과에 급제하여 집현전의 학사로서 성삼문, 박팽년, 정인지 등과 함께 훈민정음의 창제와 연구에 기여했다. 1461년부터 1464년, 1471년부터 1475년까지 의정부 영의정을 역임했으며, 세종부터, 문종, 단종, 세조, 예종, 성종까지 무려 6명의 임금을 섬겼다. 이 정도 경력만으로도 그가 정치적으로 탁월한 처세가였음을 엿볼 수 있다.

그런데 조선 초기 정치 무대에서 보여준 화려한 행보 이면에, 외교가로서 조선의 대외 관계에 남긴 족적과 영향이 지대하다는 사실은 잘 알려져 있지 않다. 1443년에는 조선 통신사 변효문(卞孝文)의 서장관 겸 종사관으로 선발되어 일본 교토에 다녀왔고, 1452년에는 사은사(謝恩使) 수양대군의 서장관으로 명조의 수도 북경에 다녀왔으며, 1460년에는 강원·함길도 도체찰사로서 모련위 야인(毛憐衛野人·만주 여진족)을 토벌했다. 그는 경사(經史)에 능통하고 시문에도 뛰어나 오랫동안 예조판서를 역임하며 외교와 문교(文敎)를 관장했다. 조선의 대일본 통교 규정은 세종 때 만들어져 세조 때 완비되었는데 세조의 두터운 신임을 받은 신숙주는 그것을 한층 보충하고 정비했다. 1443년 통신사 일행으로 일본에 갔을 때는 가는 곳마다 산천의 경계와 요해지(要害地)를 살펴 지도를 작성하고 그들의 제도·풍속, 각지 영주의 강약 등을 기록했다고 한다. 돌아오는 길에는 대마도에 들러서 대마도 도주와 세견선(歲遣船)을 50척, 세사미두(歲賜米豆)를 200섬으로 제한하는 내용의 ‘계해약조’를 체결하기도 했다.

대일 외교의 교과서 『해동제국기』

일본에서 돌아온 그는 성종의 명을 받아 『해동제국기(海東諸國記)』를 저술하여 1471년에 간행하였다. 해동제국이란 일본과 유구(현재의 오키나와)를 의미하는 것으로, 조선과의 교류 연혁과 이들 나라가 조선에 파견한 사신에 관한 접대 규정을 기술했다. 이 접대 규정은 조선시대 대일 관계의 교과서이자 실무서의 역할을 했다. 『해동제국기』는 예조판서로서 외교를 관장하고 일본에 다녀온 경험이 있던 그의 외교 성과의 결정판이었다. 『해동제국기』는 「일본국기」, 「유구국기」, 「조빙응접기」의 3부로 구성되어 있는데, 대일 외교의 실무서로서 『해동제국기』의 핵심 부분은 「조빙응접기」이다. 일본에서 조선으로 도항해 오는 통교자들을 일본 국왕사(무로마치 막부 쇼군의 사절), 거추사(서국 지역의 대호족과 막부의 고위직 호족), 대마도 주사, 제추사(일본 본토와 대마도의 소호족), 수도서인(조선 조정이 발급한 도서(圖書)를 하사받은 자)로 분류하여 각각의 도항 횟수와 왜관에서의 접대를 규정했다.

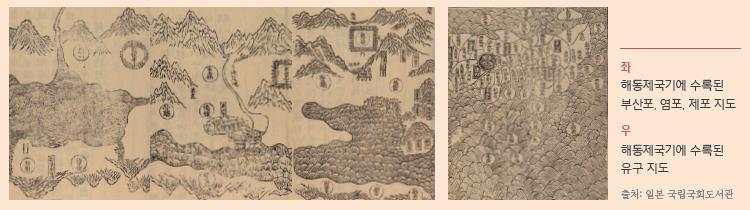

『해동제국기』에 수록된 지도도 흥미롭다. 해동제국전도, 서해도구주도, 일기도도, 대마도도, 유구국도, 조선삼포 등이 수록되어 있는데, 이 지도는 최고판 일본 지도, 유구 지도이자 동아시아 지도이기도 하다. 특히 조선 삼포를 그린 세 개의 지도에는 삼포에 형성된 일본인 거주지와 왜관의 위치가 표시되어 있는데, 현재 조선 전기 삼포의 경관을 전해주는 유일한 사료이다.

『해동제국기』는 조선 전기의 조일관계, 그리고 조선이 일본과 유구를 어떻게 인식하고 있었는지를 파악하기 위해 반드시 참고해야 하는 희소한 사료이다. 또한 조선 전기의 유구어를 한글로 기록한 ‘어음 번역’은 중세 유구어, 조선어, 일본어 연구를 위한 자료의 하나로 중시되고 있다. 그야말로 조선 전기 동아시아 국제사회 해명에 필요불가결한 사료인 것이다.

18세기 초 조선통신사 응접을 개혁하고자 했던 일본의 유학자 아라이 하쿠세키(新井白石)는 「조빙응접기」의 존재를 중시하여 『해동제국기초석(海東諸國記抄釋)』이라는 주역서를 저술했다. 조선통신사의 접대 의례를 통해 조선과 일본이 대등한 관계라는 사실을 구현하고자 했던 그는 유학자답게 상대국 조선의 대일 외교 실무서를 교과서로 삼아 조선이 일본의 사절을 어떻게 접대했는지를 궁구한 것이었다.

단순한 교린인가, 전략적 평화인가

1475년, 『성종실록』은 신숙주에 대해 ‘사대교린(事大交隣)을 자신의 임무로 삼았다’고 기록했다. 사대교린이란 명과 일본에 대한 조선의 외교 자세이다. 죽음을 앞둔 그는 성종에게 ‘원컨대 일본과 화(和)를 잃어서는 안 됩니다’라고 고했다 한다.

아이러니하게도 그가 일본에 건너간 1443년 이후 조선은 거의 150년간 일본에 통신사를 파견하지 못했다. 그간 조선은 일본의 내정 변화를 확인할 기회를 스스로 놓친 셈이다. 1590년 통신사가 150년 만에 일본 땅을 밟기는 했으나 2년 뒤인 1592년, 히데요시는 조선 침략을 감행했다. 현재 동아시아에는 국제 질서 재편의 격심한 소용돌이가 일고 있다. 소용돌이 한가운데에서 일본뿐만 아니라 한반도를 둘러싼 강대국들과의 ‘和’에 관해 생각할 수밖에 없는 오늘이다.