동북아역사재단 2018년 07월호 뉴스레터

‘독도 주권’을 학제적으로 조명한 『독도 영토주권과 해양영토』가 출간되었다. 고조되는 일본의 독도 영유권 주장에 맞서 2008년 개소하여 올해로 10주년을 맞이한 재단 독도연구소의 이번 신간은 재단 연구위원 8인이

집필진으로 참여하여 독도 주권에 관한 재단의 연구 역량을 집대성한 학술 연구서다. 이 책은 ‘독도 주권’ 연구 시리즈의 첫 번째 출간이라는 점에서 향후 ‘독도 주권’ 연구의 의미있는 출발로 기대를 모으고 있다.

‘독도 주권’을 학제적으로 조명한 『독도 영토주권과 해양영토』가 출간되었다. 고조되는 일본의 독도 영유권 주장에 맞서 2008년 개소하여 올해로 10주년을 맞이한 재단 독도연구소의 이번 신간은 재단 연구위원 8인이

집필진으로 참여하여 독도 주권에 관한 재단의 연구 역량을 집대성한 학술 연구서다. 이 책은 ‘독도 주권’ 연구 시리즈의 첫 번째 출간이라는 점에서 향후 ‘독도 주권’ 연구의 의미있는 출발로 기대를 모으고 있다.

독도 주권을 표제로 한 첫 학술 연구서

이 책은 ‘독도 영토주권과 해양영토’라는 대주제 아래 제1부 ‘독도의 영토주권’과 제2부 ‘독도와 해양영토’ 등 총 2부로 구성되어 있다. ‘영토주권’이란 팔마스섬 중재재판(1928)에서 막스 후버(Max Huber) 재판관이 판시를 통해 “당해 영토 안에서 타국을 배제하고 국가의 기능을 수행할 수 있는 권리”라고 국제법적 정의를 내린 바 있다. 즉 이 책에서 강조하는 ‘독도 주권’은 ‘우리의 고유 영토인 독도에 대한 배타적 주권’을 의미하며, 이는 ‘영유권’을 포괄하는 본질적이자 적극적인 개념을 함축한다. 이 책은 독도에 대한 ‘영토주권’을 직접적으로 표제로 내세운 첫 번째 학술 연구서인 셈이다.

일본의 독도 영유권 주장과 홍보의 강화

독도는 역사·지리·국제법적으로 명백한 우리의 영토임에도 불구하고, 일본은 독도 주권에 대한 불법 침탈 100주년이 되던 2005년에 시마네현 조례로 이른바 ‘죽도의 날’을 제정한 이래, 방위백서·외교청서에서 나아가 역사교과서의 왜곡 등 우리의 영토주권을 침해하는 주장을 지속적으로 강화해왔다. 그것은 일본이 2008년 이후 초·중·고교 전 과정에 걸쳐 ‘학습지도요령-학습지도요령해설서-검정 교과서’에 이르는 영토 왜곡 교육 시스템의 구축에서 확인되기 때문이다. 일본은 2017년 초·중학교에 이어 2018년 고등학교의 ‘학습지도요령’의 개정을 통해, 모든 사회 계열 교과서에 ‘독도는 일본 고유의 영토’로 명기하도록 의무화함으로써, 일본의 차세대에게 독도에 대한 왜곡 교육을 강제하고 있다는 점에서 문제의 심각성이 제기된다.

이에 더하여 일본은 2018년 1월 25일 도쿄 도심에 위치한 히비야 공원에 영토주권전시관을 개설하여, 고문서, 지도 및 영상 자료를 통해 일본의 독도 영유권 홍보를 강화하고 있다. 일본의 주장은 다음과 같이 요약된다. 첫째 일본인이 17세기 이래로 독도를 인식하였고, 둘째 일본이 1905년 독도를 시마네현에 편입시켜 영유 의식을 재확인했으며, 셋째 샌프란시스코 강화조약에서 독도가 일본의 영토로 확인되었다는 것이다. 더 나아가 일본은 현재 수상관저, 외무성, 내각관방 영토주권대책기획조정실 홈페이지 등을 통해 독도에 대한 영유권 주장을 노골적으로 표출함으로써 우리의 독도 주권에 대한 도발을 전면적으로 감행해 오고 있는 실정이다.

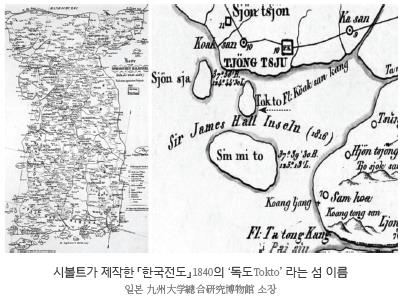

제1부에는 독도의 영토주권을 논증하는 네 편의 글이 수록되어 있다. 도시환 연구위원은 “샌프란시스코 강화조약과 독도 주권의 국제법적 검토”라는 제목의 글에서 일본이 주장해온 무주지선점론과 고유영토론의 상충으로 인해 샌프란시스코 강화조약을 국제법상 핵심적인 권원(權原)으로 제기하는 일본의 독도 영유권 주장이 갖는 국제법적 문제점을 규명하고 있다. 이상균 연구위원은 “시볼트의 ‘한국전도’ 속 독도 명칭이 독도 주권 논거에 주는 함의”라는 글을 통해 19세기 일본을 방문했던 독일 학자 시볼트(Siebold)가 조선의 지도를 입수하여 독일어로 옮기는 과정에서, 당시 ‘독도’로 불리는 섬이 지도와 문서에는 ‘석도(石島)’로 표기되었던 것이 보편적이고 일반적이었음을 입증했다.

정영미 연구위원은 “GHQ 일본 점령 통치의 특징에서 본 SCAPIN 677과 독도 영토주권”의 글을 통해 일제 항복 후 연합국의 일본 점령통치정책 및 관계 법령을 검토하며 일본의 독도 영유권 주장의 허구성을 밝혔다. 장세윤 연구위원은 “일본의 울릉도·독도 주권 침탈과 한국의 대응”이라는 제하의 글을 통해 일제 침략에 대한 항일 투쟁의 연장선에서 독도의 역사를 고찰했다.

제2부에는 독도와 해양영토에 대해 논의하는 4편의 글이 실렸다. 김영수 연구위원은 “근대 독도와 해양 관련 역사 분야의 성과와 한계”라는 글에서 1900년 전후 일본과 러시아의 해양 정책과 독도의 의미에 대해 고찰했다. 김관원 연구위원은 “일본의 보호국화 정책과 독도 편입 배경”이라는 글을 통해, 1905년 독도 편입에 관한 야마자 엔지로(山座円次郞)의 구상을 군사 전략적인 측면에서 평가했다. 곽진오 연구위원은 “일본의 독도 홍보 현황에 대한 분석”의 글에서, 2005년 이후 ‘죽도의 날’ 행사 등 반한 감정에 호소하는 홍보 정책의 전환에 대해 분석했다. 이명찬 연구위원은 “동아시아 영토문제와 동북아 국제정치”라는 제하의 글을 통해, 북방영토 문제가 해결되지 못한 원인으로 일본 정부의 ‘4도 일괄 반환’과 ‘2도 선행 반환’ 주장이 교차하는 잦은 ‘골대 이동’의 문제점을 지적하고 있다.

요컨대, 일본이 제기하는 독도 영유권 주장은 식민제국주의 시대의 ‘폭력과 탐욕’에 의해 약탈한 영토의 포기라는 가장 기본적인 전후 청산과 배치되는 것이며, 또한 제국주의 침략의 미화는 물론 역사적 진실과 정의를 부정하는 것으로 우리의 영토주권에 대한 중대한 침해라는 데 집필진은 인식을 같이하고 있다. 따라서 독도 주권 연구 시리즈의 첫 번째 연구서 발간을 통해 한일 양국이 역사 갈등의 본질적 문제를 극복하고 진정한 역사 화해를 모색함으로써 평화와 번영의 시대를 구축하는 데 기여할 수 있기를 기대한다. 아울러, 2018년 창립 10주년을 맞이하는 독도연구소의 무궁한 발전을 기원하며, 독도 주권 연구의 장도壯途에 이 책을 헌정하고자 한다.