동북아역사재단 2018년 06월호 뉴스레터

지난 4월 13일부터 15일까지 중국 산동대학에서 개최한 「임진전쟁과 일본, 조선, 명조의 정치 생태」 학술회의에 다녀왔다. 이번 학술회의에는 한·중·일 삼국과 홍콩 등지로부터 50여 명의 학자가 참가하여 관련 주제에 관하여 열띤 토론을 진행하였다.

이번 회의를 조직한 천샹셩陳尙勝 교수는 산동대 역사문화학원이 중국 국가사회과학기금의 지원을 받아 「임진전쟁 관련 사료의 수집, 정리 및 번역과 연구」를 다년도 프로젝트로 진행하고 있다고 소개하였다. 천 교수는 산동대가 프로젝트의 성과를 공유하고, 연구 성과를 점검하기 위해 연례학술회의를 개최하고 있다고 설명하였다. 이번 회의는 역사 기억을 주제로 한 지난해 회의에 이어 두 번째로 개최되는 것으로, 향후 경제, 외교 등 분야별 주제를 통해 임진전쟁을 여러모로 조명해 나갈 계획이라고 한다. 이 프로젝트에서 특히 역량을 집중하고 있는 것은 임진전쟁 관련 사료를 체계적으로 집적하고 이를 디지털화하는 것이라고 하는데, 관련자들은 그 구체적인 내용과 국제적 공유 방안 등에 대해서는 매우 말을 아끼는 모습이었다.

정명가도, 그리고 ‘난亂’과 ‘전쟁’

회의에서는 모두 12편의 논문이 발표되었는데, 지면의 한계 상 한두 가지만 언급해 두기로 한다. 캐나다 브리티시 컬럼비아 대학의 허남린 교수는 임진전쟁 당시

도요토미 히데요시가 명을 침공할 준비를 했다는 명백한 증거가 없으며, 이는 조선이 명에 청병請兵하는 과정에서 만들어지거나 과장된 것이라는 논쟁적 관점을 제시하였다. 그에 따르면 그동안 습용襲用해온 ‘정명가도’는 히데요시의 과장된 언어였을 뿐이었다고 하면서, 실제로 일본군이 요동으로 진출했다면 추위와 허기로 궤멸적 피해를 보았을 것이라는 점 등을 그 근거로 들었다. 토론을 맡은 입장에서 의표를 찔린 듯한 기분이었으나 이 전쟁의 제 국면을 보다 큰 전략적 맥락에서 보아야 한다는 문제의식을 환기한 것이라는 점에서 의의가 있다고 여겨졌다.

홍콩 중문대 푸용지엔卜永堅 교수의 명조 정치 행태에 대한 분석도 주목할 만하였다. 「베이징, 1592-1598 임진왜란의 다른 전장」 등의 연구를 통해 임진전쟁 당시 명조의 정책 결정 구조와 과정을 천착해 온 그의 논문은 이 전쟁의 현재적 의미를 이해하는 데에도 매우 유용한 시사를 주고 있다고 보였기 때문이었다. 외세의 개입과 무기력했던 조선을 떠올리면서 이 전쟁을 난亂이 아닌 ‘전쟁’으로 정명正名하는 것이 절실하다는 생각을 하게 되었다. 이번 학술회의에서 ‘임진전쟁’이라는 용어를 쓴 것은 다른 여러 가지 맥락이 있을 터이지만, 우리의 입장에서 ‘난’이라는 감정적 언사로는 이 전쟁의 과학적 이해를 구해나가기 어렵고, 그렇게 되면 우리는 이 전쟁이 주는 역사의 교훈을 제대로 새겨내기 어렵다는 생각을 지울 수 없었다.

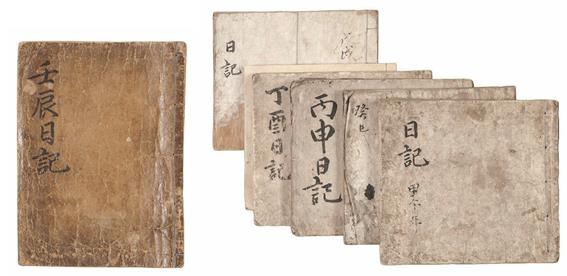

국보 제76호 이순신 난중일기 및 서간첩 임진장초

출처: 문화재청

항왜원조와 항미원조, 신천하주의

최근 중국 학계가 임진전쟁에 정책적 관심을 기울이고 있음은 잘 알려진 사실이다. 중국학자들의 설명에 따르면 중국 학계가 그동안 청일전쟁에 관한 연구에 많은 노력을 했으나 청말 중일 관계의 이해를 위해서는 명말 중일 관계에 대한 이해가 필수적이라는 문제의식이 공유되고 있다고 한다. 이는 물론 중국의 부상을 견제하려고 하는 해양 세력을 어떻게 이해하고 대비해 나가야 할 것인가 하는 현재적 문제의식과 불가분의 관계를 갖는 것이다. 임진전쟁과 6·25전쟁 참전을 항왜원조, 항미원조로 여기는 그들의 관점에는 중국인들이 한반도를 보는 개입적 시각이 짙게 배어 있다. 중국 학계의 임진전쟁에 대한 관심이 단순한 학문적 축적과 연구의 의의를 넘는 것임에 각별한 경각심을 갖지 않으면 안 되는 이유이다.

주지하다시피 임진전쟁은 일본인에게는 ‘실패한 제국의 꿈’을 재현하겠다는 욕망을 은닉하는 기억의 소재가 되어왔으나 한국인에게는 강대국에 의한 ‘분할·지배’라는, 쉽게 가셔지지 않는 공포심의 연원이 되고 있다. 여기에 이 전쟁에 대한 중국의 개입주의적 해석이 강화되고 그것이 정책적 맥락을 갖게 된다면 어찌 될 것인가? 더욱이 중국학자들과 대화를 해보면 임진전쟁 연구가 중국의 이른바 ‘신천하주의’ 논의와 맥이 닿아 있음을 어렵지 않게 알아차릴 수 있다.

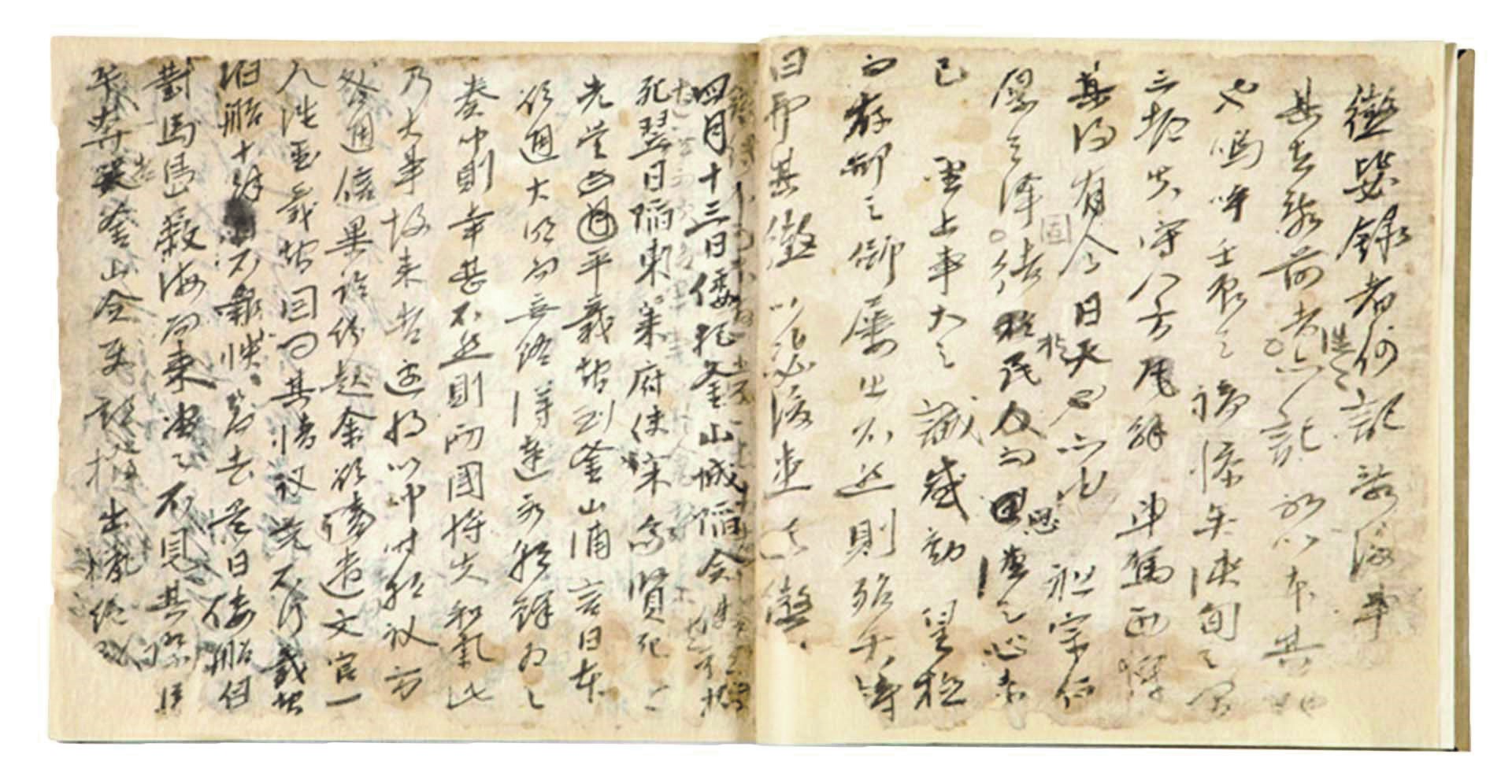

국보 제132호 징비록

출처: 문화재청

전쟁은 가장 잔혹한 인류의 스승이다?

이런 문법에서 볼 때 임진전쟁에 대한 ‘올바른’ 이해는 한반도 평화와 미래 동아시아 질서를 설계하는 과정에서 여과되지 않으면 안 될 역사적 사건이다. 한반도를 피로 물들였던 이 전쟁을 반면교사로 삼으려면 우리는 중국과 일본보다 이 전쟁을 넓은 전략적 판도에서 깊은 성찰적 지식으로 해독해 내지 않으면 안 된다는 것이다.

지금까지와는 전혀 다른 방향성과 동력을 가지고 전개될 우리의 앞길을 제대로 탐색하고 대처하기 위해서라도 새로운 각오와 경각심을 가지고 이 전쟁을 다시 보지 않으면 안 된다는 것, 그것이 또한 재단이 당연히 감당해 나가야 할 몫이 아닐까 하고 뒤척이며 귀국길에 올랐다. “전쟁은 가장 잔혹한 인류의 스승이다.” 투키디데스의 말이다. 역사적 전환의 한복판에서 전쟁 아닌 평화로 몸부림을 하는 지금, 우리는 이 전쟁을 얼마나 전략적인 통찰력을 가지고 바라보고 있는가 하는 안타까움, ‘바람결에 스쳐 가는 신의 옷자락을 낚아채야 하는’ 정책 결정자들의 상상력과 용기는 동아시아 역사를 분기한 이 참담했던 전쟁을 정직하게 대면하는 것에서부터 시작하는 것 아니냐는 평소의 생각을 곱씹었던 2박 3일이었다.