동북아역사재단 2018년 06월호 뉴스레터

임진왜란은 ‘일본’이 쳐들어온 것이다. 역사상 처음으로 ‘일본’이 한반도 왕조를 침략해 온 것이다.

663년 ‘백강 전투’를 벌였다지만 그것은 ‘왜倭’의 친백제 세력에 의한 백제 부흥 운동이므로 침략이라 할 수 없을 것이다. 임진왜란 이전까지 일본으로부터의 거국적 위협은 한국사에 존재하지 않았을 것이다. 오히려 일본의 특정 세력인 왜구가 한반도의 특정 지역을 위협하기도 하고, 주요 호족 세력이나 대마도주 등이 조선에 순역順逆을 거듭하였을 따름이다.

그렇다면 임진왜란은 ‘일본’이 한반도 국가에 가한 최초의 거국적 침략이었다 하겠다.

임진왜란 이후 국교 재개가 되기까지

도요토미 히데요시의 사망으로 7년간의 전란이 끝났을 때 강화하자며 손을 내민 것은 일본이었다. 재침의 우려와 참전국 명나라의 입장 때문에도 조선은 이 요청을 거부하기 일쑤였다. 강화는 명나라가 결정할 사안이라고 미루었다.

1604년 명나라로부터, 조선이 스스로 알아서 대일정책을 행하라는 문서가 조선에 전달되었다. 이에 명나라의 눈치를 보지 않고 대일정책을 펴나갈 수 있게 된 조선이지만, 강화 교섭에서 우위를 확보하기 위해서라도 명나라를 핑계 대며 국방 강화를 모색하였다.

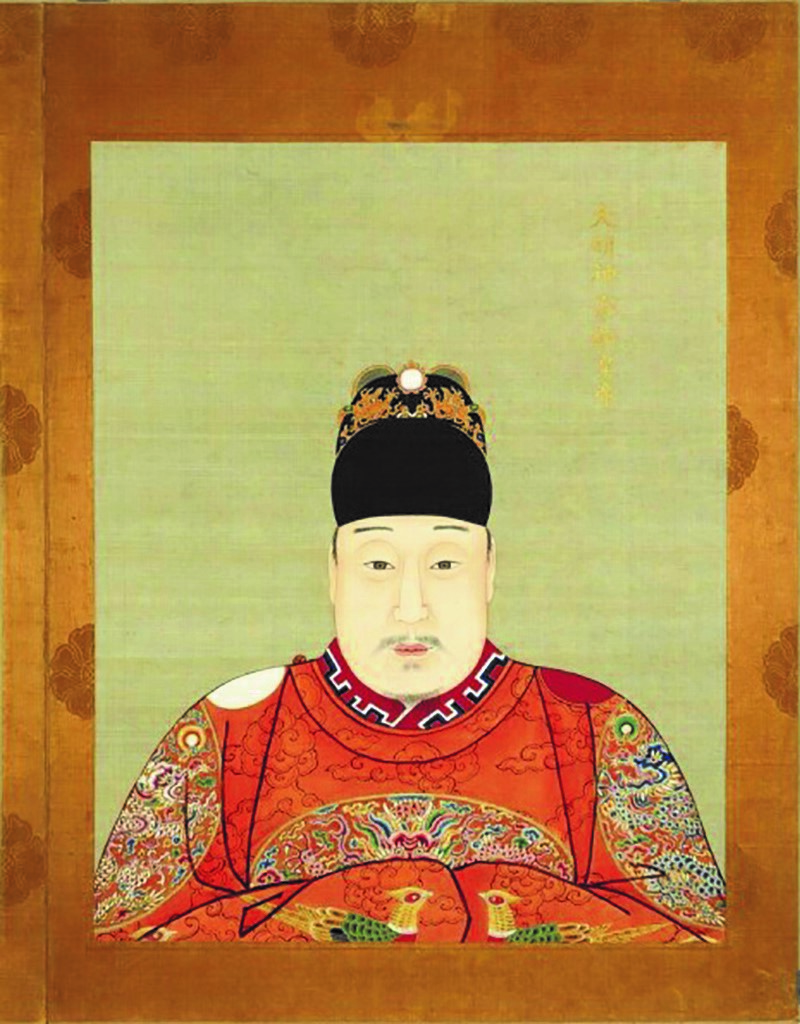

그러나 일본의 거듭되는 강화 요청에 조선은 조건을 제시하기에 이른다. 일본이 먼저 강화 요청의 ‘국서’를 보낼 것, 전란 중 성종과 중종 등의 왕릉을 파헤친 일본군을 압송해 오라는 두 가지 요구였다. 일본이 ‘국서’를 보낸다면 그 내용에 당연히 임진왜란 침략 행위에 대한 사죄를 표명하지 않으면 안 될 것이고, 왕릉을 파헤친 일본군을 압송한다면 전범戰犯을 바친다는 의미가 될 것이었다.

일본의 당시 실권자 도쿠가와 이에야스가 강화 요청의 ‘국서’를 보내오고 대마도주가 진범은 아니었지만 ‘왕릉 도굴범’을 압송해 오자, 조선은 1607년 ‘회답겸쇄환사’라 이름한 사절을 파견한다. 이에야스의 ‘국서’에 대한 ‘회답 국서’를 지참했다는, 전란에 끌려간 조선인들을 쇄환한다는 명분을 내걸은 것이었다.

전란으로 ‘불구대천지원수’가 된 일본에 대하여 조선이 강화하기로 방침을 바꾼 것은, 히데요시의 노선에 반反하는 정책을 펴고 있다는

이에야스가 ‘국서’를 보내와 침략 행위를 사죄했기 때문이었다. 또한 더 이상 강화를 지연시키면 대마도주를

처벌하겠다는 이에야스의 위협에 대응해야 하기 때문이기도 했다. 대마도주는 계해약조1443년 이래 조선 국왕과

‘군신君臣’관계에 놓인 존재였다. 더욱이 북방에서는

누르하치 세력이 숨통을 조여오고 있어 남북으로 놓여진 적대 세력을 방치할 수 없었기 때문이었다.

전란으로 ‘불구대천지원수’가 된 일본에 대하여 조선이 강화하기로 방침을 바꾼 것은, 히데요시의 노선에 반反하는 정책을 펴고 있다는

이에야스가 ‘국서’를 보내와 침략 행위를 사죄했기 때문이었다. 또한 더 이상 강화를 지연시키면 대마도주를

처벌하겠다는 이에야스의 위협에 대응해야 하기 때문이기도 했다. 대마도주는 계해약조1443년 이래 조선 국왕과

‘군신君臣’관계에 놓인 존재였다. 더욱이 북방에서는

누르하치 세력이 숨통을 조여오고 있어 남북으로 놓여진 적대 세력을 방치할 수 없었기 때문이었다.

명나라의 경우, 조선이 임진왜란에 임하여 “겉으로는 싸우면서 안으로는 화의和議하고자 하고 표면으로 토벌하되 속으로는 초무招撫한다”는 정책을 견지했다. 전란이 중국 영토로 확대되는 상황을 예방하는 것을 최선으로 설정한 명나라는 스스로 국력을 키워 일본의 위협에 대응할 것을 초지일관 요구하고 있었다.

왜란 초기 명나라는 히데요시를 ‘일본 국왕’으로 책봉하고 무로마치 시대처럼 영파寧波 입항을 통한 조공 무역을 허락할 방침이었다. 그러나 이윽고 책봉은 해주되 조공은 불허하는 정책으로 전환한다. 이는 전란을 일으킨 일본에 대한 공포와 불신의 결과로, 1523년의 일본 조공사절이 벌인 영파의 난처럼 조공으로 인한 소란이 반복될 것을 우려한 대응이었다.

일본군이 철수한 후 조선의 거듭되는 일본 정세 보고, 즉 일본의 강화 요청에 대한 보고가 줄을 잇자, 명나라는 조선이 스스로 결정할 사안이라 명시한 문서를 내려 전란의 참전국이었음에도 강화 교섭에서 손을 떼고 있었다. 조선의 일본과의 강화가 전란을 종식시킬 수 있는 것이라면 명나라로서는 환영해 마지않을 일이었다.

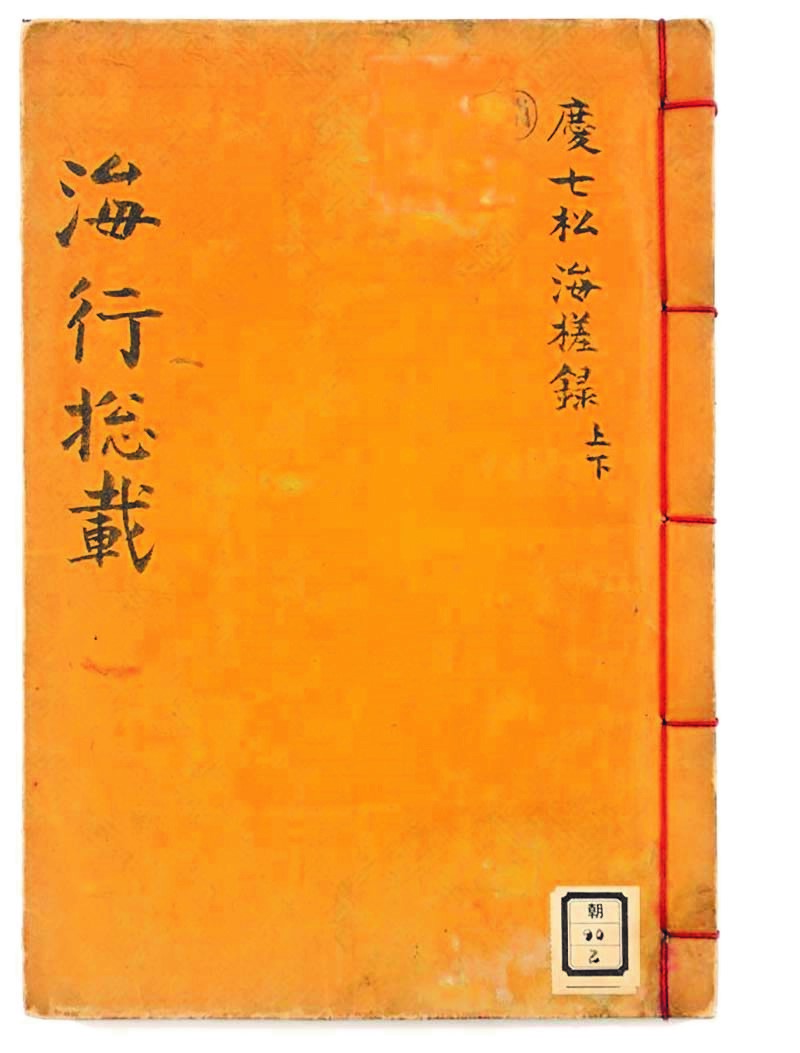

이에야스 측근은 일본에 입국한 지 40일이

지난 1607년의 ‘회답겸쇄환사’에게 오사카에서 청천벽력 같은 요구를 한다. 쇼군將軍직을 이미 1605년 아들 히데타다에게

넘겨주었으므로 에도江戶성에 있는 그에게로 가서 국서를 전달해야 한다는 것이었다. 조선 사절 측은 지참한 국서가 선조 임금의 이에야스에 대한 회답서이므로 그럴 수가 없다고 버티지만 일본 측은

막무가내였다. 결국 사절은 에도로 가 현 쇼군 히데타다에게 ‘국서’를 전달하였고, 히데타다의 이에 대한 ‘회답’서를 지참·귀국하는 것으로 양국 간에 강화가 이루어졌다.

이에야스 측근은 일본에 입국한 지 40일이

지난 1607년의 ‘회답겸쇄환사’에게 오사카에서 청천벽력 같은 요구를 한다. 쇼군將軍직을 이미 1605년 아들 히데타다에게

넘겨주었으므로 에도江戶성에 있는 그에게로 가서 국서를 전달해야 한다는 것이었다. 조선 사절 측은 지참한 국서가 선조 임금의 이에야스에 대한 회답서이므로 그럴 수가 없다고 버티지만 일본 측은

막무가내였다. 결국 사절은 에도로 가 현 쇼군 히데타다에게 ‘국서’를 전달하였고, 히데타다의 이에 대한 ‘회답’서를 지참·귀국하는 것으로 양국 간에 강화가 이루어졌다.

이에야스는 조선이 강화 조건으로 자신의 서한을 요구할 것을 이미 알고 있었을 것이다. 그러나 조선 침략에 대한 사죄 내용을 담아야 할 ‘국서’를 조선에 보내는 것은, 임진왜란을 승리한 전쟁이라 주장하는 친親히데요시파 세력 때문에도 쉽사리 결행할 수 없었다. 그러므로 그는 대마도주를 통해 극비리에 조선에 ‘국서’를 보냈다. 당연히 조선에서 ‘회답’서를 가진 사절이 올 터였다. 이에 이에야스는 조선이 가지고 올 ‘회답 국서’를 그냥 ‘국서’로 자리매김할 수 있는 시나리오를 만들게 된다. 실권은 없으나 쇼군직에 있는 아들에게 조선 사절을 보내면 ‘회답’사절로 성립할 수 없게 된다. 결국은 조선이 국내적으로 ‘회답’이란 명분을 챙겨 사절을 파견할 수 있었듯이, 일본 또한 조선이 ‘국서’를 지참한 사절이 와서 강화를 요청하였으므로 이에 ‘회답’하였다는 입장을 가질 수 있게 된 것이다.

그렇다면 이에야스가 7년에 걸쳐 끈질기게 조선의 사절파견을 희망한 이유는 무엇일까? 도요토미 정권을 타도하고 새로이 에도막부를 세운1603년 그에게 조선과의 강화는 히데요시가 남겨놓은 대외적 과제를 청산하는 것이며, 대내적으로는 반反이에야스 세력에 대한 막부의 정통성을 확보할 수 있었기 때문이었다. 갓 태어난 막부에게 국제적 승인이라는 금관과도 같은 권위를 부여할 수 있는 나라는 당시 오직 조선뿐이었다. 왜란을 통해 무력武力으로 조선을 유린했지만 문화 선진국으로서의 조선 인식은 오히려 증폭되었던 것이다.

동아시아에 미친 영향

임진왜란이라는 거대한 전란은 조선으로 하여금 그 10년 전에 있었던 니탕개의 난을 깡그리 망각케 하였다. 니탕개의 난이란 1583년 1월 동북방에서 일어나 7월까지, 많은 때에는 3마의 기마군단이 육진 지역을 유린한 전란을 가리킨다. 당시 니탕개의 난에 대한 위기의식이 어느 정도였을까? 병조판서 율곡은 육진 지역 방어에 나서거나 군량미로 곡식을 내놓으면 서얼은 과거에 응시할 수 있고 노비는 양민이 될 수 있게 하자는 안을 내놓을 정도였다. 선조는 하삼도 사찰의 범종을 모두 징발하여 총통으로 만들라고 명령을 내릴 정도였다.

임진왜란으로 조선의 대일 관계는 큰 변화를 가져왔다.

첫째, 왜란 이전과는 다르게 일본 사절의 상경로上京路를 폐쇄했다. 왜란에서 이전의 상경로가 침략로 역할을 했기 때문이었다. 그리하여 일본 사절은 부산의 왜관에 한정하여 체류하는 것만이 허락되었다.

임진왜란으로 조선의 대일 관계는 큰 변화를 가져왔다.

첫째, 왜란 이전과는 다르게 일본 사절의 상경로上京路를 폐쇄했다. 왜란에서 이전의 상경로가 침략로 역할을 했기 때문이었다. 그리하여 일본 사절은 부산의 왜관에 한정하여 체류하는 것만이 허락되었다.

둘째, 대마도만이 조선에 사절을 파견할 수 있게 하였다. 왜란 이전처럼 쇼군이 보내는 ‘일본국왕사’나 호족 세력이 보내는 ‘거추사巨酋使’ 등의 사절 파견을 금지시켰다. 이리하여 조선이 ‘통신사’를 파견하여 에도를 왕복할 수 있었던 것에 비하여, 에도막부의 쇼군은 ‘일본국왕사’를 파견하지도 상경시키지도 못하는 불공평한 외교 관계가 전개되었다.

차중借重이란 말이 있다. 타인의 힘이나 권위를 빌려 자신을 높이거나 보호하는 것을 의미한다. 왜란 직전 히데요시가 조선에 통신사 파견을 요청했을 때 조선은 히데요시가 조선을 차중하고 싶어 하는 것으로 이해했다. 그러나 왜란을 경험한 조선에게 그러한 인식은 한동안 사라졌을 것이다. 오히려 반대로 조선이 일본을 차중하기에 이른다.

그 한 예가 건주여진에 대한 견제용으로 항왜降倭를 차중하고 있는 것이다. 항왜는 임진왜란 당시 조선에 투항한 일본군을 가리킨다. 1596년 1월 누르하치 진영을 염탐하고 돌아온 신충일의 보고 중엔, 쇠로 만든 투구까지 관통하는 조총을 백발백중 명중하는 충성스러운 항왜 정예 수천 명이 조선의 북방 국경지대에 배치되어 있다고 누르하치 측에 자랑하였다고 기록되어 있다.

1619년 사르후 전투에서 투항한 강홍립은 누르하치가 조·일 연합군이 몰려올 것을 걱정하였다는 이야기를 한 후금 장수에게, 일본이 조선을 대국大國이라 칭하며 공손한 외교 문서를 보내오고 있으므로 쉽사리 일본 군대를 불러올 수 있다고 장담하고 있다.

조선의 일본 차중책은 사르후 전투 직후 후금에 대한 서한 초안에서도 나타난다. 즉 조선에 복종하는 일본에 종이 한 장만 아침에 보내도 저녁에는 일백만의 군사를 보내려 할 것이라고 광해군은 적으려 하고 있다.

병자호란 후인 1638년 집의執義 조경이 인조에게, 일본에 사신을 보내 청나라에 굴욕당한 조선의 현실을 알리면 어찌 그들이

도와주지 않겠느냐고 주장하고 있다. 이쯤 되면 ‘일본차중’이 아니라 ‘일본연대’론이다.

병자호란 후인 1638년 집의執義 조경이 인조에게, 일본에 사신을 보내 청나라에 굴욕당한 조선의 현실을 알리면 어찌 그들이

도와주지 않겠느냐고 주장하고 있다. 이쯤 되면 ‘일본차중’이 아니라 ‘일본연대’론이다.

이러한 조선의 일본 ‘차중’과 ‘연대’론은 임진왜란으로 일본의 ‘무위武威’가 동아시아 세계에서 상식이 되어 있었다는 것이 되고, 도쿠가와 씨의 에도 막부가 세키가하라 전투1600년 이후 일관되게 반反히데요시 정책을 취하여 마침내 오사카 전쟁1615년을 통해 히데요시의 아들 히데요리까지 멸망시켰다는 평가에 기인할 것이다.

일본의 경우, 임진왜란으로 ‘동아시아 세계’를 실감하여 명나라의 책봉을 받아 무역 관계의 재개를 희망하였다. 이를 조선과 류큐琉球의 중재를 통해 이루려 하였지만 조선과 류큐의 소극적인 대응과 명나라의 묵살로 실패하였다. 이에 일본은 조선 침략의 실패를 거울삼아 류큐 침략으로 이를 만회하려 하였다.

1609년 일본은 사츠마薩摩를 통해 류큐를 침략·복속하게 된다. 그러나 명나라와의 전면 대립을 회피하기 위해 ‘류큐 왕국’을 존속시킨다. 그 대신 류큐의 대명對明 조공 무역을 장악한다. 그 후 에도 막부는 류큐를 외국으로 자리매김하여 새 쇼군의 취임에는 ‘경하사慶賀使’를, 류큐 국왕의 즉위에는 ‘사은사謝恩使를 막부에 파견케 하고 있다.

명나라의 경우 임진왜란 인식은, 「명사明史–조선열전朝鮮列傳」에서 “왜倭가 조선을 어지럽힌 지 7년 동안 죽은 군사가 수십만이나 되고, 소모한 군량이 수백만 석이나 되었는데도 중국과 조선이 이길 가망이 없는 지경에까지 이르렀었는데, 관백히데요시이 죽고서야 전란이 비로소 끝났다.”라고 한 데서 잘 알 수 있다. 명나라의 이러한 인식은 조선의 대일 강화에 대해서도 무간섭주의로 표출되었다. 조일 관계가 강화 관계로 전환된 이후에도 명나라는 조선을 통한 일본 정보 보고에 만족할 뿐 일본과의 관계 복구를 외면하게 된다. 참고로 왜란 이전 명나라는 10년 1회의 조공을 일본에 허락하고 있었다.

한편 1609년 일본의 류큐 침략 당시, 명나라는 임진왜란에서 조선을 지원했던 것처럼 원병을 파병하여 류큐를 구하지 않았다. 류큐가 조선과는 달리 바다 건너에 있었고 누르하치 세력은 날로 위협적이 되어갔기 때문이다. 그 후 명나라는 ‘류큐 왕국’과의 조공·책봉 관계를 회복시켜 2년 1공貢의 조공 주기를 복원시켰다. 이는 청나라 말기까지 존속되었다.

청나라의 경우, 병자호란 이후 조선에 일본 정보를 거듭 요구하였다. 이에 조선이 ‘왜정倭情’을 보고하기 시작한 것은 1630년대 말의 일로, 조선으로선 일본과의 긴밀한 관계를 은근 과시하는 의미로서도 그 요청에 응한 것이었다. 이것이 관례화되어 통신사의 파견에도 ‘왜정’을 탐문하여 자문咨文으로 보고하게 된다. 결국 청나라는 조선을 통해 일본 정세를 파악하고 견제할 계기를 갖게 된 것이다.

에도시대 조선은 쇼군의 취임 때마다 사오백 명에 이르는 대규모 사절단을 일본에 파견하여 막부의 권위 고양에 기여하려 하였다. 이른바 12회에 이르는 ‘조선통신사’ 파견이었다. 에도 막부 또한 ‘조선통신사’를 쇼군의 권위를 유일하게 높여줄 나라의 사절로 인식하고 ‘문화 선진국’의 사절로 ‘나라를 들어’ 환대하였다. 이러한 양국 간의 평화적인 사절 외교는 기본적으로 도쿠가와 정권에도 막부이 히데요시 정권을 타도하여 성립되었다는 입장을 가졌기 때문이었고, 그 입장을 지지한 조선에 의해 가능했을 터였다.