동북아역사재단 2018년 05월호 뉴스레터

1429년 첫 번째 통신사로부터 590주년이 되는 2019년을 앞두고, <조선통신사 이야기> 코너를 통해 조선왕조 대일 외교의 역사이자 문화 사절이었던 조선통신사를 들여다본다.

‘조선통신사’란 조선 국왕의 명의로 일본의 최고 통치자인 막부 쇼군 또는 히데요시에게 파견된 공식 외교 사절로, 쇼군의 즉위 축하, 일본의 태평泰平 축하, 외교적 현안 해결 등을 목적으로 했다. 조선통신사라는 표현은 연구자들이 채용한 학술 용어다. 사료상으로는 ‘信使’, ‘통신사’, 에도시대 일본에서는 ‘조선내빙사朝鮮來聘使’, ‘조선빙례사朝鮮聘禮使’ 등으로 칭했다.

오늘날 조선통신사라 하면 흔히 임진왜란 이후 조선 후기의 통신사를 지칭하는

경우가 많다. 임진왜란으로 파탄에 빠진 양국 관계를 평화로운 선린 관계로 이끈 외교 사절이자, ‘필담창화筆談唱和’로 상징되는 시문時文 교류를 통해 조선의 학문과 문화를 일본에 알린 문화 사절로도 알려져 있다. 일본에서 도요토미豊臣 정권이 붕괴하고 도쿠가와德川 신정권이 수립되면서, 조선통신사는 1607년에서 1811년에 이르기까지 총 12차례 일본을 방문했다.

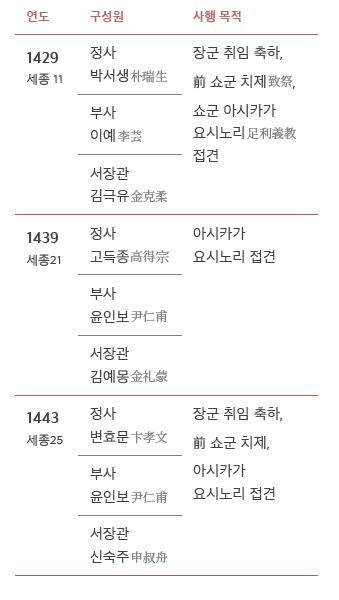

그런데 광의의 조선통신사는 훨씬 이전인 조선 전기부터 시작되었다. 조선 건국 후 30여 년이 지난 1429년을 시작으로 1439년, 1443년, 1590년, 1596년 등 총 5회의 파견이 있었다. 주목할 만한 점은 1443년 파견 이후 1590년까지 무려 약 150년 동안 단 한 번도 파견되지 않았고, 그로부터 불과 2년이 지난 1592년에 일본이 임진왜란을 일으켰으며, 전쟁이 진행 중이던 1596년에 우리 조선통신사가 일본을 찾았다는 사실이다. 그렇다면 조선통신사는 어떤 역사적 배경 속에서 탄생했고, 양국 관계가 변화하는 가운데 그들이 수행한 역할은 무엇이었을까. 조선통신사 탄생 590주년이 되는 2019년을 앞두고, 조선왕조 대일 외교의 역사이기도 한 조선통신사의 의미를 되짚어보고자 한다.

1392년 조선을 건국한 태조 이성계는 승려 각추覺鎚를 무로마치 막부室町幕府에 파견하여 왜구 단속을 요청했다. 고려 말 이래 한반도가 왜구의 약탈에 시달렸던 만큼 조선 초 대일본 외교의 기조는 왜구 금압이었다. 막부의 쇼군을 비롯하여 일본 각지의 호족들에게 왜구의 금압과 납치된 조선인의 송환을 요청하는 한편, 왜구를 평화로운 통교자로 전환시키는 정책이 병행되었다. 무로마치 막부의 3대 쇼군 요시미츠義滿는 왜구에 의해 납치되었던 조선인 100여 명을 송환해주면서 조선의 요구를 적극적으로 수용하겠다는 답서를 보냈다.

1392년 일본 내에서 남북조南北朝의 혼란을 통일한 쇼군 요시미츠는 쇼군 명의의 외교 문서를 명나라의 성조 영락제에게 전달하여, 1402년 영락제로부터 ‘일본 국왕日本 國王’으로 책봉되었다. 이는 일본이 그간의 외교 관습에서 벗어나 명 황제를 중심으로 형성된 동아시아의 국제 질서 안에 새로이 편입되었음을 의미했다.

조선의 경우 일본 중앙정부의 수장인 막부 쇼군보다도 쓰시마 도주를 비롯한 지방호족들에게 파견한 사절이 훨씬 많았다. 이는 조선전기의 대일 외교가 막부 쇼군뿐만 아니라 지방 호족들과도 개별적으로 통교하는 다원적인 형태로 진행되었기

때문이었다.

통신사는 대개 정사, 부사, 서장관을 중심으로 수송 담당, 의사, 통역, 악대樂隊, 군관軍官 등 약 90~100명의 인원으로 구성되었다. 조선 후기 통신사가 400~500명으로 편성된 것과 비교하면 규모가 훨씬 작았다. 부산에서 출발하여 하카다博多·아카마가세키赤間關·효고兵庫에 이르면, 사절단은 일시적으로 그곳에 구류되었다. 그 사이 막부에 사자가 파견되어 입국과 교토 진입을 타진했고 진입 허가가 떨어지면 교토로 이동해서 쇼군에게 국서國書를 전달했다. 수로와 육로를 교대로 가는 험한 노정을 왕복하는 데 9~10개월이 소요되었다.

1429년 사행을 전후하여 조선은 1422년과 1432년에도 쇼군 앞으로 사행을 파견하기는 했으나 도중에 해적을 만나는 바람에 임무를 이루지 못하고 귀국했다. 1443년의 통신사 이후 조선 정부는 막부 쇼군과 쓰시마 도주 이외에는 사절을 거의 파견하지 않았다. 이는 왜구가 진정되고 통교 체제가 확립되자 일본에 대한 사절 파견에 점차 소극적으로 되었기 때문으로 풀이된다.

쇼군에게 보내는 통신사도 실질적으로 쇼군을 접견하여 국서 전달 임무를 완수한 1443년 사행 이후로는 오래도록 성사되지 못했다. 1459년, 쇼군 아시카가 요시마사足利義政의 국서에 대한 회답과 대장경·법화경 증정을 위해 통신사가 출발하기는 했으나 해난 사고를 당해 일본에 도착하지 못했다. 성종 시대에도 두 차례 통신사가 계획되었으나 일본의 정세 불안으로 인해 사절단의 안전이 보장되지 않는다는 이유로 연기되었다.

1443년 사행으로부터 차기 사행이 성사된 것은 임진왜란이 발발하기 불과 2년 전인 1590년이었다. 도요토미 히데요시의 전국 통일을 축하하기 위해서였는데 이는 통신사가 무려 150년 만에 일본 땅을 밟은 것이었다.

조선 전기 통신사와 관련하여 가장 저명한 조선의 문헌 기록은 「해동제국기海東諸國記」이다. 1443년 사행에서 서장관으로 동행한 신숙주가 일본에서 돌아와 저술한 것으로 1471년에 간행되었다. 성종의 명을 받아 작성된 「해동제국기」에는 일본의 황실과 쇼군, 지명, 국정國情, 교린 왕래의 연혁, 사신접대절목使臣接待節目 등이 기록되어 있다. 일본과 유구에 관한 조선 외교의 기초 정보로 기능한 문헌인 만큼 오늘날 조선 전기 조일 관계 연구에 불가결한 귀중한 사료이다.