동북아역사재단 2018년 05월호 뉴스레터

동이東夷는 우리에게 어떤 의미를 가져다주는가? 서주 시대 청동기 명문銘文에 처음 모습을 드러낸 동이는 중국 사서인 「후한서」와 「삼국지」에 다시 등장한다. 학계는 활동 범위와 시기를 고려하여 전자를 ‘선진先秦동이’ 혹은 ‘동방東方동이’로, 후자를 부여·고구려·동옥저·읍루·예·한·왜 등의 ‘동북東北동이’로 구분한다.

동이東夷는 우리에게 어떤 의미를 가져다주는가? 서주 시대 청동기 명문銘文에 처음 모습을 드러낸 동이는 중국 사서인 「후한서」와 「삼국지」에 다시 등장한다. 학계는 활동 범위와 시기를 고려하여 전자를 ‘선진先秦동이’ 혹은 ‘동방東方동이’로, 후자를 부여·고구려·동옥저·읍루·예·한·왜 등의 ‘동북東北동이’로 구분한다.

이 두 동이는 서로 어떤 관계가 있을까? 학계는 이에 대해 오래전부터 관심을 가져왔다. 우리 민족의 정체성과 직접 관련이 있기 때문이다. 그러나 동이에 대한 전문가의 글은 국내에 많지 않다.

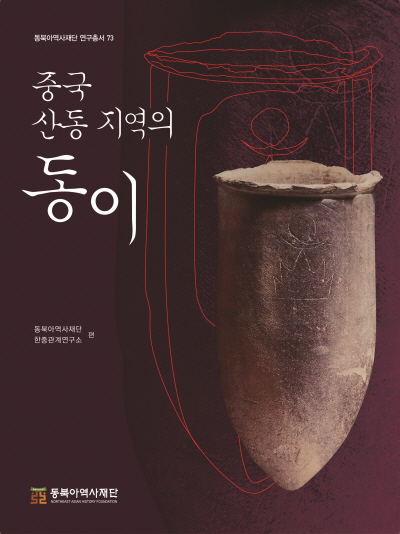

이에 재단은 동이 연구의 첫 단계로 「중국 산동 지역의 동이」에 대해 살펴보았다. 자료를 객관적으로 이해하고 과학적인 방법으로 접근하기 위해 중국과 구미 학자가 함께 참여했다. 필자는 모두 동이 관련 유물과 문자 자료를 전공한 고고학자,⋅금석문학자,⋅갑골문학자,⋅역사학자들로 구성된 국내외 동이 전문가들로, 이 책은 다양한 자료와 이에 대한 여러 해석을 제시한 대중 학술서라 할 수 있다.

고고 유물·금석문·갑골문⋅사료에 등장하는 동이 정보 수록

유적과 유물은 과거 주민들의 흔적이다. 당시 사람들이 후대를 위해 의도적으로 남긴 것은 아니지만, 땅속에 묻혀있다가 오늘날 고고학자에 의해 발견되곤 한다. 간혹 문자가 있는 유물이 나오기는 하지만 대부분은 그렇지 않다. 그러나 이와 같은 유물은 당시 사람들이 직접 만들고 사용한 것들이어서 당대의 생활을 보여주는 자료가 된다. 동이가 활동한 것으로 추정되는 기원전 11세기부터 기원전 5세기 산동 지역에서 발견된 수많은 유적과 유물들은 동이 연구의 1차 자료가 될 수 있다.

청동기와 돌에 새겨진 금석문, 거북 껍질이나 소뼈 등에 새겨진 갑골문도 당시의 기록이라는 면에서 중요하다. 안타깝게도 동이 스스로 남긴 금석문이나 갑골문은 아직 발견되지 않았다. 다행히 주周가 남긴 금석문과 갑골문 가운데 동이에 관한 내용이 있어서 타자에 비친 동이의 모습이 전해진다. 그러나 이 자료들은 동이 스스로의 기록이 아니기 때문에 반쪽짜리 정보라는 한계가 있다.

「상서尙書」 · 「춘추春秋」 · 「예기禮記」와 같은 유가경전, 「회남자淮南子」 · 「관자管子」와 같은 제자백가 및 후대의 주석서,

「사기史記」 · 「한서漢書」 · 「후한서後漢書」 · 「삼국지三國志」 · 「죽서기년竹書紀年」 등의 여러 사서에서도 동이와 관련된 내용을 확인할 수 있다. 그러나 이들 문헌에 나타난 동이 관련 내용은 매우 간략하거나 단편적이다. 또한 선진先秦시기의 기록은 상당 부분 후대에 편집되거나 각색된 것들이다. 그러므로 문헌 기록이 당시의 실상을 그대로 반영한다고 보기는 어려우며, 철저한 사료 비판을 통해 재구再構해야 한다.

이러한 여러 문제점을 고려하여 분야별 전문가들이 동이 관련 자료에 어떤 것이 있는지, 그 내용을 어떻게 보아야 하는지를 쉽게 정리하여 수록하였다. 다양한 자료를 상호 비교, 제시하여 ‘동이가 무엇인가’에 관한 올바른 이해를 돕고자 했다.

올바른 동이 이해를 위한 학자들의 균형 잡힌 시각 제시

‘동쪽의 이민족’을 뜻하는 동이. 이 명칭은 동이 스스로 자신을 표현하기 위하여 붙인 이름이 아니다. 중국의 고대국가들의 경우 자신을 높여 화족華族이라 하고, 자신들과는 다른 이족異族을 폄하하고 업신여기며 ‘이’夷라고 불렀다. 이는 중화주의적 관점에서 화족 외의 이족異族을 야만인으로 낮추어 부르고자 한 욕망의 산물이다.

처음에는 중국 하북성과 산동 지역의 이족을 가리키던 개념이 「삼국지」가 쓰인 3세기 때 중국 동북지역의 정치체를 가리키는 용어로 다시 등장하였다. 「사기」에 조선 열전으로 기록된 우리 고대국가는 이때부터 동이 열전이라는 편목으로 묶여 서술되었다. 고구려,⋅백제,⋅신라,⋅왜 등을 가리키는 범주로써 동이라는 비칭이 사라진 것은 이로부터 한참 후인 1300년대의 「송사」부터다.

그렇다면 서주 시대의 동이와 중국 사서에 나오는 동이는 서로 어떤 관계가 있을까? 그동안 국내에서 간행된 출판물을 보면 두 동이를 같은 계보로 보고 우리 민족과 ‘관계있다’ 혹은 ‘관계없다’로 논의가 수렴되는 경향이 있다.

그러나 학계는 두 동이가 서로 다른 지역에서 시기를 달리하여 등장하게 된 원인을 다음과 같이 설명한다. 즉, 황하 중류 화북 평원을 중심으로 활동한 화족이 동쪽으로 세력을 확장하여 산동 지역을 포괄하게 되었고, 이에 따라

동이라는 표현도 사라졌다. 그러던 중 한漢이 중국 대륙을 재통일하면서 한족漢族 중심의 국제 질서를 재편하였고, 이 과정에서 산동 지역의 이족異族을 가리키던 비칭을 ‘동북방’의 중국 3성과 한반도 및 일본 열도의 이족 국가를 가리키는 비칭으로 삼았다는 것이다. 이러한 견해는 중국학계도 마찬가지다.

이 책의 필자들은 ‘이것 아니면 저것’이라는 이분법적 논법을 지양한다. 대신 동이로 불렸을 많은 집단 간 혹은 동이와 동이가 아닌 집단 간의 상호작용Interaction을 이해하고자 한다. 다양한 스펙트럼을 통과한 동이 연구는 한국사를 새롭게 바라보고 동아시아사를 다시 쓸 수 있게 해주기 때문이다.

동이는 우리 고대사를 이해하는 중요한 주제이자 동북아시아사를 이해하는 키워드이다. 그뿐만 아니라 우리 민족이 전개한 주변과의 대외 관계 양상을 살펴볼 출발점이 될 수 있다. 동이를 통해 우리 민족이 주변을 어떻게 인식했는가를 알 수도 있으며, 우리 민족 문화의 형성 과정까지도 비추어볼 수 있다. 이는 동이에 대한 올바른 이해를 전제로 한다.

각종 삽화와 지도를 첨부하여 독자의 이해 제고

이 책은 ‘고고학 자료와 문헌’이라는 쉽지 않은 전문 분야를 다루고 있다. 관련 삽화와 지도를 첨부하고 주제별로 1부와 2부로 구성하여 독자들의 이해를 돕는다.

1부에서는 산동 지역의 동이 자체를 다루었다. 황하 유역의 역사적·지리적 배경, 선사시대 문화, 청동기 명문과 갑골문 등 출토 자료를 통한 동이의 연원 등을 살폈다. 산동 지역의 고고학 자료를 남긴 주민에 대한 다양한 해석과 견해도 제시되어 있다. 특히 산동 지역의 선사 문화를 모두 동이로 보는 중국학계의 연구 방법과 이를 비판적으로 바라보는 구미 학계의 문제 제기는 우리의 선사 문화를 이해하는 데에도 시사하는 바가 크다.

2부에서는 선사시대 주민 집단의 개방적 상호작용을 살펴보기 위해 하북성을 포함한 산동 지역, 요동, 한반도 등 이에 이웃한 지역의 고고학 자료를 비교, 검토하였다. 동북아에서 공통으로 발견되는 고인돌과 청동검에 대한 글은 서로 다른 지역에서 유사한 유물이 나오게 되는 배경을 이해하는 데 도움을 준다. 한반도로의 철기 유입 과정을 살핀 부분은 시베리아를 포함하는 광역 상호작용권 안에서 능동적으로 개입한 우리 고대사의 일부를 보여주고 있다.

이 책의 맨 뒷부분에는 중국 학계의 동이에 대한 인식과 연구 경향을 검토한 글이 있다. 중국 학계가 상商의 동이 기원설, 상商과 동이의 관계, 주周와 동이의 관계를 어떻게 정립해왔는지, 이 과정에서 나타난 오류는 무엇인지가 하나하나 제시되어 있다.