동북아역사재단 2018년 05월호 뉴스레터

- 이정일 (재단 한중관계연구소 연구위원)

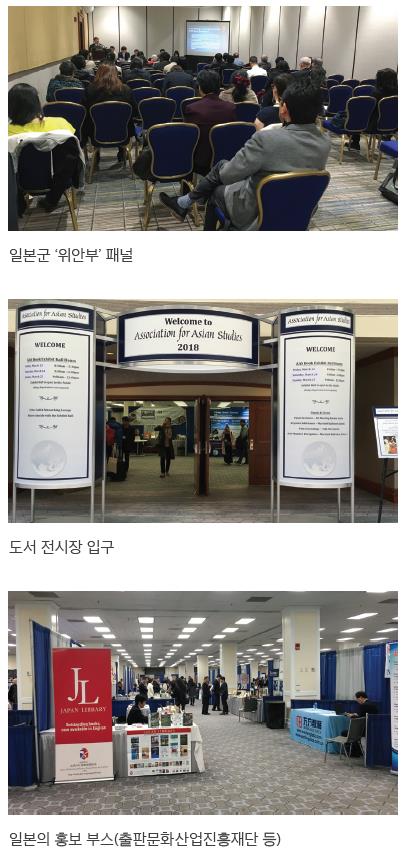

지난 3월 22일부터 25일까지 미국 워싱턴 D.C.에서 개최된 2018년 북미 아시아학회Association for Asian Studies(이하 AAS)에는 북미, 유럽, 아시아 지역의 아시아학 연구자들이 대거 참여했다. 2014년 재단의 패널로 참석한 후 4년 만이었지만 여전한 활기와 열정적인 분위기로 어색함을 느끼지 못했다. 동시에 아시아학의 새로운 흐름도 감지할 수 있어 더욱 뜻깊은 시간이었다.

한국 고대사 분야의 또 다른 패널은 유사 역사학Pseudo Historiography의 유래와, 최근 일부 쟁점들이 정치화되는 측면을 분석한 내용을 발표했다. AAS 연례 학술대회에서 유사 역사학을 정면으로 다룬 경우는 드물지 않나 싶다.

한편, 패널은 주제 발표의 배경이 되는 지역에 따라 초국경, 한국, 중국․내륙 아시아, 일본, 남아시아, 동남아시아의 여섯 개 범주로 구분하여 분류한다. 올해 한국 관련 패널은 전체 참여 패널 중 약 16%를 차지하는 규모로 이전과 크게 다르지 않았다. 초국경 관련 패널이 전체의 30%가량을 차지할 정도로 규모가 커진 것은, 지역 간 또는 역내 사안들을 중심으로 통섭적 접근을 시도하고 있는 AAS의 학술적 지향을 꾸준히 반영하는 것이다. 그러나 중국 관련 패널의 규모가 전체의 30%를 넘길 정도로 규모가 커졌음에도 불구하고 중국과 내륙 아시아를 따로 분류하지 않은 점은 다소 아쉬웠다. 현 구미 학계의 내륙 아시아 연구는 연구 방법론이나 연구 자료의 축적에 있어서 어느 패널에 부속될 처지가 아닐뿐더러, AAS가 이러한 상황을 충분히 인식하고 수용할 수 있었을 것이기 때문이었다. 서아시아나 중앙아시아 등과 같은 새로운 범주가 열릴지 기다려 보는 것은 향후 하나의 관전 포인트가 될 것 같다.

패널의 열띤 발표와 토론 만큼이나 연구자들의 눈길을 끈 것은 도서 전시장이었다. 중국 관련 도서(출판) 부스는 압도적인 물량과 규모에 비해 그다지 인상적이지는 않았고, 오히려 일본 부스가 ‘일본 학계는 국내에 안주한다’는 선입견을 불식시킬 정도로 일문본과 영문본 홍보에 열을 올리며 연구자들을 반복해서 오가게 했다. 전시 마지막 날 여러 출판사가 반값 내지는 무료로 도서 ‘떨이’를 하는 풍경은 AAS에서 즐기는 재미 중 하나다. 올해도 예외는 아니었다. 손과 등에 맡겨진 중량에 아랑곳하지 않고 도서들을 기쁘게 챙겨 나가는 해외 학자들의 모습을 보며 ‘저 속에 한국 관련 연구서들도 많았으면 좋겠다’는 생각이 들었다. 앞으로 재단이 국제 학계와의 협력에 AAS를 활용할 수 있는 건설적인 방안들이 더 많이 논의됐으면 하는 바람이다.