동북아역사재단 2018년 03월호 뉴스레터

- 공원국 (작가)

“도대체 왜, 땅은 동남쪽으로 기울었습니까(東南何虧)?”

“코끼리를 삼킨 그 뱀, 그예 얼마나 컸습니까(一蛇呑象, 厥大何如)?”

2,300년 전 전국시대의 초나라 시인 굴원(屈原)이 <천문(天門)>에서 하늘에게 묻는다. 중국은 신화(神話)가 사라진 나라다. 동시대인 플라톤이 그리스에서 그랬던 것처럼, 공자가 중국에서 괴력난신(怪力亂神)을 배격한 인문주의를 들고 나온 이래 신화는 기억 저편으로 사라졌다. 그래서 오늘날 학자들은 굴원의 질문들을 근거로 중국 신화를 근근이 복원하는 중이다. 인간 중심주의의 출발은 좋았지만 조화를 잃은 것이 문제다. 인간 중심주의가 극에 달해 오직 물신(物神)만 날뛰는 오늘날, 신성(神性)의 근원은 어디에서 찾을 것인가? 그러나 중국에도 여전히 신성과 물성의 조화가 남아있는 곳이 있으니, 굴원이 활약하던 옛 초나라 땅, 오늘날 후난성의 수도 창사(長沙)가 그곳이다.

시공의 균형을 갖춘 도시

도시는 기본적으로 인간이 모이고 모여 커진 집단 주거지다. 역사상 모든 위대한 도시들은 ‘개방성 및 역동성’을 한 축으로 하고 ‘폐쇄성과 규율’을 그 대립 축으로 갖추고 있다. 전자는 도시의 발전을 추동하는 힘이지만 중앙 권력이 제어하기 힘들기에, 중국의 역대 왕조들은 도시가 일정 크기에 도달하면 항상 후자를 강조한다. 최소한 B.C.1,000년대에 이미 국도에 사·공·상(士·工·商)이 분리 거주하는 개념이 만들어진 듯하다. 우리는 당대의 장안성이나 후대의 북경성이 무수히 고립된 방(房)들로 되어 있다는 것을 안다. 황제 1인을 정점으로 하는 체제가 거의 2,200년이나 이어져 오면서 《주례(周禮)》에 나오는 바둑판처럼 꽉 짜인 국도의 개념은 끈질기게 힘을 발휘하며 날로 정교해졌다. 말하자면 도시는 사방의 인간들을 모으는 시장의 확대판인 동시에, 좁은 공간에 인간들을 짜 넣는 감옥 혹은 유사시 인간들이 쫓겨 들어가는 거대한 요새이기도 했다. 어떤 일면만이 강조되고 비대해질 때 도시는 균형을 잃어, 전체적으로 감옥 같거나 시장판 같은 느낌이 든다. 필자는 하루만에 숨 막히는 자금성 담장과 광고판으로 도배된 상하이 왕푸강가를 오갈 때면 항상 강제로 옷을 갈아입은 듯한 당혹감을 느낀다. 과잉을 떠나 또 다른 과잉으로 들어간 느낌 때문에.

조화 속에 공존하는 개방과 방어

이렇듯 악록산과 상강, 상강 동과 서의 대비에서 보이듯 창사 그곳에는 뭔가 특출한 것들이 뒤섞여 조화를 이루고 있다. 북방과 대비되는 남방의 분방한 혼이 있고, 그 분방함 속에 역시 여타 지역이 모방할 수 없는 강단이 있다. 세상을 온전히 머릿속에서 재구축하려는 학자들의 몽상이 살아 있고, 세상을 있는 그대로 인정하면서 점진적으로 변화에 대응하려던 정치가들의 끈기가 있으며, 현실에서 세상을 뒤집으려던 혁명가들의 투지가 살아 있다. 혁명가 마오쩌둥이 마치 선배 시인 굴원처럼 결정적인 국면마다 격정적인 시로 감정을 토로한 것도 전통과 무관하지 않으리라. 물론 낭만파 시인 굴원 자신도 정치적 이상이 좌절하자 상강에 투신해 죽은 강골 정치가였다. 알려진 대로 단오(端午)는 이 시인을 기리는 절기다.

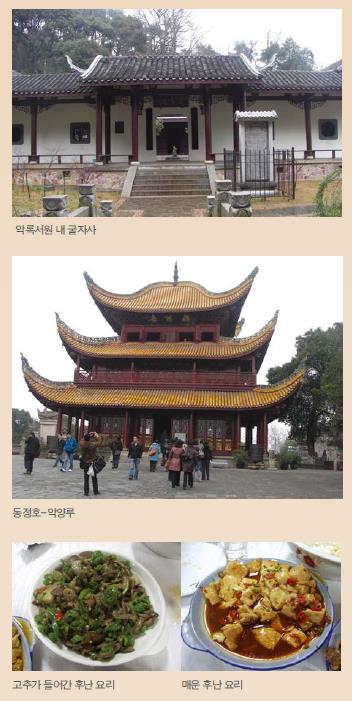

이 도시에서는 개방과 방어도 조화 속에 공존한다. 청대에는 호남에 벼꽃이 피면 전국의 기근이 끝난다는 속담이 있었을 정도로 곡물이 풍부했고, 물줄기가 있기에 나눠줄 수 있는 넉넉함도 있었다. 그러나 이 곳에는 언덕처럼 아담하지만 노도같이 밀려드는 침략자들을 물리친 산도 있다. 산은 작지만 울창한 숲으로 덮여 실제보다 커 보이고, 전몰한 포병들처럼 실제 크기 이상의 역할을 해냈다. 그래서인지 사람들은 웃음이 많고 외부인에게 상냥하지만 후난 요리는 눈물이 쏙 빠질 정도로 맵다. 이 도시를 들를 때 박물관을 빼먹지 마시라. 마왕퇴(馬王堆) 한묘의 턱없이 웅장한 목곽과 가녀릴 정도로 섬세한 백서화(帛書畵)의 기묘한 대비가 창사의 두 얼굴을 미리 보여주는 듯하니까. 그리고 도시에서 조금만 북쪽으로 이동하면 보이는 동정호와 악양루를 참관하시라. 마지막으로, 악록산을 유람할 때는 김구 선생의 요양처도 잊지 마시라. 우리 임시정부는 이곳을 거쳐 중경으로 들어갔다. 산은 낮고 두루뭉술하지만 숲이 그토록 울창하기에 고단한 우리 역사의 한 자락도 소중히 품을 수 있었을 것이라고, 못난 후손은 두 손을 모은다.