동북아역사재단 2017년 10월호 뉴스레터

- 정영미 (동북아역사독도교육연수원 연구위원)

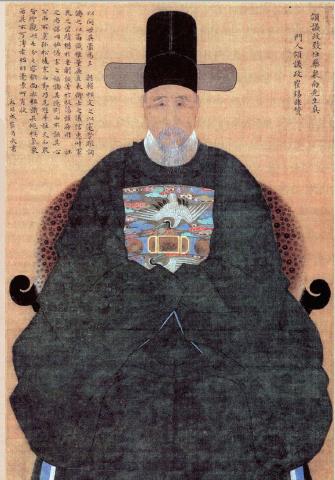

독도에 대해 이야기할 때 빠지지 않고 언급되는 사람들이 이사부, 안용복, 홍순철인데 이에 더해 함께 언급되어야 할 인물이 조선 인조~숙종 때의 문신 약천 남구만(南九萬, 1629-1711)이다. 남구만은 효종 2년(1651)에 등과하여 현종 ~숙종조에서 요직을 역임하였고, 숙종 10년(1684)에 좌의정, 숙종 15년(1689)에 영의정에 올랐다가 기사환국으로 강릉으로 유배, 숙종 20년(1694)에 다시 영의정에 올랐고 숙종 22년(1696)에는 영중추부사에 오른 인물이다. 남구만은 시조 ‘동창이 밝았느냐~’의 작가로 더 유명하다.

독도에 대해 이야기할 때 빠지지 않고 언급되는 사람들이 이사부, 안용복, 홍순철인데 이에 더해 함께 언급되어야 할 인물이 조선 인조~숙종 때의 문신 약천 남구만(南九萬, 1629-1711)이다. 남구만은 효종 2년(1651)에 등과하여 현종 ~숙종조에서 요직을 역임하였고, 숙종 10년(1684)에 좌의정, 숙종 15년(1689)에 영의정에 올랐다가 기사환국으로 강릉으로 유배, 숙종 20년(1694)에 다시 영의정에 올랐고 숙종 22년(1696)에는 영중추부사에 오른 인물이다. 남구만은 시조 ‘동창이 밝았느냐~’의 작가로 더 유명하다.

울릉도에서 어부 안용복이 일본으로 건너간 사건

남구만이 다시 영의정에 오르기 직전인 1693년, 조선 역사상 초유의 사건이 일어난다. 그해 3월 부산 동래의 어부 안용복 등이 조선 태종, 세종 이래 도해가 금지되었던 울릉도에 갔다가 일본 어부들과 만나 도일(渡日)한 사건이다. 안용복 등과 일본 어부들 사이에 울릉도가 어느 나라 섬인지를 다투던 끝에 일어난 일이었다. 도일한 안용복 등은 잘 대접받다가 6개월 후 쓰시마 무사들의 호위하에 부산으로 돌아왔다. 그러나 그 즉시 동래부 왜관에 구금당했고 3개월 후 동래부로 인계되어 2년간 더 옥살이를 하게 되었다. 죄목은 월경(越境)이었던 것으로 파악된다.

한편 에도 막부는 안용복 등을 귀국시키면서 조선 어민의 다케시마 도해를 금지시켜 달라는 서한을 예조에 보낸다. 다케시마는 당시 일본에서 울릉도를 가리키는 명칭이었는데, 이 때 예조는 ‘우리나라의 울릉도일지라도 아득히 멀리 있어 마음대로 왕래하지 못하게 하는데 하물며 귀국의 다케시마에 가게 하겠습니까’라는 취지의 답신을 보낸다. 당시 조선 정부는 다케시마가 조선의 울릉도임을 알고 있었으나 집권 세력이었던 남인이 이 사건을 조용히 덮고자 다케시마와 울릉도가 마치 다른 섬인 것처럼 답변하였다는 지적이 있다. 장희빈 소생 원자 정호의 세자 책봉문제로 벌어진 기사환국(1689)을 통해 간신히 서인을 몰아내고 집권한 후였기 때문이다. 이에 에도 막부가 조선의 답신에서 ‘울릉’이란 두 자를 빼달라는 서신을 보낸다. 그러자 조선 정부가 입장을 바꿔 ‘다케시마는 조선의 울릉도이므로 일본 어부의 울릉도 도해는 침범’이라는 취지의 재답신을 보낸다. [1694.9] 조선 정부의 이 같은 급격한 입장 변화의 배경에는 갑술환국(1694)이 있었다. 폐비 민씨 복위운동을 반대하던 남인이 실권하고 서인이 재집권하면서 전혀 다른 입장을 취한 것이다. 그리고 그 중심에는 남구만이 있었다.

『숙종실록』 권27, 숙종 20년 8월 기유조(1694.8.14)는 다음과 같이 전한다.

“‘울릉’이라는 두 자를 빼달라는 에도 막부의 서신이 오자 남구만이 고쳐주려고 했다. 그런데 영돈녕 윤지완(尹趾完)이 이미 한 번 보낸 국서를 고칠 수 없다고 주장하였다. 그리고 ‘다케시마는 울릉도인데 우리나라 사람이 가는 것이 어찌 경계를 범한 것인가’라고 하면 왜인이 입을 다물 것이라고 하였다. 이를 들은 남구만이 ‘다케시마는 조선의 울릉도이고 일본 어민의 울릉도 도해는 침범’이라 규정한 답신을 보냈다. 그리고 임금에게 수토사를 보내 울릉도를 살피도록 건의하였다. 또한 안용복·박어둔을 재조사하여 사건의 진상을 밝혔다.”

‘울릉도 쟁계’ 사건의 중심에 있던 남구만

에도 막부는 이 같은 조선의 급작스러운 입장 변화를 문제시했다. 이후 끈질기게 그 입장 변화에 대한 해명을 요구하는 서신을 조선 정부에 보냈다. 이에 대해 조선 정부도 완고히 울릉도는 조선 영토라는 입장을 고수한 답신을 보냈다. 그러던 중 1696년 1월, 에도 막부는 울릉도와 독도 소속에 대한 자체 조사 결과에 따라 일본 어부의 울릉도 도해를 금지한다. 그러나 조・일 간 서신 왕래는 지속되었다. 이 사건은 1699년 1월, 쓰시마 번주가 울릉도에 대한 논쟁을 끝낸다는 취지의 서신을 조선 예조에 보낸 것으로 종료된다. 이 사건을 한국에서는 ‘울릉도 쟁계’라는 말로 통칭하고 있다.

이후 2년간의 옥살이 끝에 석방된 안용복은 1696년 5월 다시 일본으로 간다. 울릉도와 우산도(독도)가 조선의 영토임을 일본에 재확인시키는 목적이었던 것으로 보인다. 그런데 이 때는 이미 에도 막부가 일본 어민의 울릉도(독도) 도해 금지령을 내린 후였다. 이에 안용복 일행은 잠시 일본에서 머물다가 8월 6일 일본을 출발하여 29일 강원도 양양으로 돌아왔다. 그리고 그 즉시 체포되어 서울로 압송되었고 비변사에서 조사를 받았다. 후에 사형에 처해질 뻔 했으나 남구만, 윤지완 등의 비호로 간신히 구명되었다.

안용복의 처리를 둘러싸고 조정에서 설왕설래가 있었는데 『숙종실록』 권30, 숙종 22년 9월 경신조(1696.9.27)는 다음과 같이 전한다. “안용복이 국법을 두려워하지 않고 다른 나라에 가서 문제를 일으켰으므로 일본에 파견했던 역관이 돌아오는 즉시 처단해야 한다는 의견들이 있었다. 임금이 신하들에게 물었다. 신하들이 다 안용복의 죄상은 용서하기 어렵다고 말했다.”

『숙종실록』 권30, 숙종 22년 10월 병신조(1696.10.13)는 “영돈녕 윤지완과 영부사 남구만은 안용복의 말을 믿어 그를 죽이지 말자고 했다. 좌의정 윤지선은 만일 안용복을 죄주지 않으면 안용복이 한 일이 마치 국가가 시킨 것처럼 일본에 비춰질 수 있으니 처치해야 한다고 했다. 지사 신여철은 안용복이 놀라운 일을 했으니 그의 공이 죄를 덮는다고 했다.”고 전한다.

『숙종실록』 권31, 숙종 23년 3월 무인조(1697.3.27)는 “영의정 유상운이, 안용복은 법으로 마땅히 주살해야 하는데 남구만, 윤지완은 다른 의견을 냈다. 또 일본이 울릉도를 조선 땅으로 인정하고 왜인의 울릉도 왕래를 금지시켰으니 이는 안용복의 공이라고 말했다. 국왕도 동의하여 안용복의 형을 사형에서 유배로 감형시켰다.”고 한다.

사실 독도를 지킨 최고의 역사 인물은 안용복이다. 안용복이 두 차례나 일본에 가서 울릉도와 우산도가 조선 영토라고 주장하지 않았다면, 그렇게 태종·세종 이래 잊혔던 울릉도 소속 문제를 조선 정부에 환기시키지 않았다면, 또한 에도 막부가 울릉도·독도 소속에 대해 조사하는 계기를 만들지 않았다면, 독도는 물론 울릉도도 17세기에 일본 땅이 되었을 것이다. 더불어 남구만 역시 독도와 관련하여 중요한 인물이다. 그가 윤지완의 의견을 하급자의 말이라고 무시하였다면, 그리하여 전(前) 집권 세력이 저지른 잘못된 대응을 수정하지 않고 이후 끈질기게 ‘울릉도 쟁계’를 이끌어가지 않았다면, 임금에게 건의하여 수시로 관리를 파견하여 울릉도를 살피는 제도를 만들지 않았다면, 역시 독도는 물론 울릉도까지 17세기에 일본 땅이 되었을 것이기 때문이다.