동북아역사재단 2017년 10월호 뉴스레터

원격지(遠隔地)로 떨어진 두 지역에서 유사한 형태의 유물이 나오면 일반적으로 인구의 이동이나 교역, 전파 등 교류의 결과물로 간주한다. 그런데 교류라고 보기에는 시간적, 공간적 낙차가 너무 큰 경우가 있다. 이런 경우를 어떻게 이해해야 할까? 교류와 교류가 아닌 것의 차이는 무엇일까? 한반도와 유럽에서 출토되는 토기의 문양이나 촉각식검(유럽에서는 안테나식검)은 이러한 경우를 잘 보여주는 예다. 특히 촉각식검은 시기와 지역 면에서 고조선과 연관이 깊다. 고조선 주민이 행했을 원거리 교역의 가능성, 유사한 자연환경과 인류의 보편성에 의해 유도된 상사성(相似性)을 보여주는 고고학 자료를 소개한다.

유럽의 공렬문토기와 한반도의 공렬문토기,

인류가 갖는 보편성에 의해 유도된 물질문화의 상사성

한 번이라도 유럽의 박물관에 가본 고고학자들은 전시케이스 안에 들어 있는 몇몇 토기를 보고 놀란다. 굳이 고고학자가 아니더라도 국내의 몇몇 박물관에 전시된 토기를 유심히 관찰해 본 일반인도 마찬가지 경험이 있을 것이다. 한반도 선사시대 유적에서 나올 법한 토기들을 유럽 곳곳의 박물관 전시케이스에서 볼 수 있기 때문이다.

이 가운데 단연 1위는 공렬문토기(孔列文土器, 구멍무늬토기라고도 하며 토기의 주둥이 아랫부분에 일정한 간격으로 돌아가면서 구멍을 뚫거나 굼을 내어 장식한 토기)와 각목돌대문토기(刻目突帶文土器, 새김덧띠무늬토기라고도 하며 토기의 주둥이 아래쪽에 점토띠를 두르고 이 점토띠에 빗금을 새겨 장식한 토기)이다. 공렬문토기는 스위스 서부 뇌샤텔(Neuchâtel)이라는 곳의 가장 이른 시기인 기원전 2,750년 신석기시대 유적에서 출토되었다. 인근의 또 다른 유적에서는 기원전 1,600년으로 편년되는 각목돌대문토기가 출토되었다. 한반도의 공렬문토기와 각목돌대문토기는 청동기시대에 가장 유행했던 토기들이다. 이들은 일부 지역을 제외하고 거의 전역에 분포한다. 특히 각목돌대문토기는 일본 청동기시대인 야요이시대 유적에서도 출토되었다.

공렬문토기와 각목돌대문토기에 주목하는 이유는 문양이 갖는 의미 때문이다. 토기나 각종 도구의 유사한 생김새는 같은 기능과 용도를 위해 유도된다. 그러나 문양은 의도된 것으로서 제작자 혹은 제작자가 속한 집단의 정체성을 반영하는 경우가 많다. 동서양을 막론하고 나타나는 삼각문이나 삼각거치문(三角鋸齒文) 등과 같은 기하학무늬는 너무 보편적이어서 인류가 공통적으로 착안하였다고 볼 수 있다. 붉은 칠을 하여 마연한 붉은간토기[紅陶]는 전세계적이다. 그러나 토기 주둥이 부분에 돌아가면서 구멍을 내거나 점토띠를 두른 뒤 그 위에 눈금 같은 것을 새기는 행위는 다른 종류의 문양에 비해 매우 드물게 나타나고 분포 범위도 극히 제한적이다. 이 독특한 문양이 유럽에서도 나타난다는 것은 흥미로운 일이 아닐 수 없다.

유럽의 안테나식검과 동북아시아의 촉각식검,

동서 원거리 교역을 암시하는 고고학 유물

이와 반대로 한반도와 남만주에서 출토되는 촉각식검은 두 원격지 사이에 있었을 원거리교역(Long Distance Trade)의 가능성을 높여주는 대표적 유물이다. 촉각식검은 검의 손잡이 끝이 나비나 달팽이와 같이 가늘고 긴 더듬이와 유사한 모양으로 장식되어 있는 검을 말한다. 유럽에서는 안테나식검(Antenna Style Dagger)이라고 부른다. 촉각, 즉 순우리말 더듬이를 영어로 안테나라고 하니 두 부류의 검이 유사함을 명칭으로부터 유추할 수 있다.

동북아시아의 촉각식검은 한 쌍의 새가 서로 얼굴을 뒤로 돌려 마주보면서 자연스럽게 촉각의 형태를 이루는 형식이다. 시간이 지나면 새의 머리가 생략되고 단순화된다. 기원전 400년경에 만들어져서 기원전 2세기~기원후 1세기 사이에 유행하였다. 그리스, 오스트리아, 독일, 프랑스 서부 등 중부 유럽의 촉각식검은 말 그대로 곤충의 더듬이 같이 말려들어간 것이 많다. 주로 초기 철기시대 문화인 할슈타트문화(기원전 1,000년~기원전 500년)에서 발견되기 때문에 할슈타트검이라고도 한다.

이렇게 세부적인 면에서 보면 동북아시아의 촉각식검과 유럽의 촉각식검은 차이가 난다. 그러나 두 개의 가닥이 더듬이처럼 말려 둥근 원을 형성하고 있다는 점에서 같다. 그렇다면 유럽의 촉각식검을 제작하여 사용한 주민들과 동북아시아의 촉각식검을 제작하여 사용한 주민들 간의 교류가 있었던 것일까? 아니면 이 역시 시기를 달리하여 나타나는 상사성으로 보아야 하는가?

흥미로운 점은 유럽과 동북아시아를 연결하는 초원지대, 즉 오르도스에서 촉각식검이 다수 출토되었다는 점이다. 손잡이 끝부분이 새의 머리로 장식된 ‘쌍조두형(雙鳥頭形)’ 촉각식단검인데 몸통이 없는 새 머리 두 개가 서로 마주보고 부리를 맞대어 원을 그리는 형상이다. 지역 이름을 따서 오르도스 촉각식검이라고 한다. 기원전 7~6세기경 등장하여 기원전 5세기에 유행한다. 동물 모양을 검의 손잡이 끝부분에 장식하는 모티브는 유목생활을 하는 초원지대의 청동기시대에 나타나는 특징이다. 오르도스동검이라고 하면 의례히 돼지, 양, 염소, 사슴, 새 등의 장식을 떠올리는 것은 이 때문이다.

유럽 할슈타트 안테나식검의 주인공들과 동북아시아 쌍조형촉각식검의 주인공들이 중간지대인 오르도스 쌍조두형촉각식검을 사용하는 집단을 사이에 두고 직간접적으로 상호작용을 하였다고 보인다. 이 과정에서 모방과 재창조가 이루어졌다. 이렇게 말할 수 있는 것은 동북아시아 쌍조형촉각식검에서 보이는 특징 때문이다. 즉 고조선 계통의 동검인 비파형동검과 세형동검의 특징 및 제작기술이 쌍조형촉각식검에 고스란히 담겨 있다.

비파형동검과 세형동검은 이른바 별주식(別鑄式)이라 하여 검신, 검자루, 검자루끝 장식을 각각 따로따로 주조하여 만든 다음 이것들을 결합시켜 사용하도록 제작된다. 이러한 제작 방법은 검 한 자루를 통째로 한꺼번에 붙여서 주조하는 유럽과 오르도스 지역의 연주식(連鑄式) 혹은 일주식(一鑄式) 제작 방법과 전혀 다르고 이웃한 중국이나 일본에서도 찾아볼 수 없다. 검신의 모양도 다르다. 유럽과 오르도스의 촉각식검은 등대 부분(검신 중앙에 검날과 같은 방향으로 굵고 길게 솟아있는 부분)이 좁고 가늘지만 쌍조형촉각식검의 검신은 비파형동검이나 세형동검과 꼭 같다. 등대가 돋보이게 만들어졌으며, 세형동검 단계에는 등대를 마연하여 날을 세우기까지 한다. 게다가 기원전 2세기대로 편년되는 평양 토성동 486호 나무곽무덤에서 쌍조형촉각식검이 세형동검과 함께 출토되었다.

따라서 동북아시아의 쌍조형촉각식검은 고조선의 검신에 초원지대의 동물을 모티브로 하는 장식을 결합하여 고조선의 동검제작기술로 만든 것이다. 요즘 말로 하이브리드(Hybrid)인 셈이다. 최근에는 연해주에서 평양 출토품과 똑같은 촉각식 손잡이가 발견되었다. 폭넓은 문화접촉의 일면을 잘 보여준다.

유연성과 개방성을 보여주는 고고학 유물

20세기 역사학에서 21세기 역사학으로

유물은 인간의 행위가 반영된 자료이다. 이 때문에 과거에는 서로 다르게 나타나는 고고학 문화(특정 형식의 유물이 지속적이고 반복적으로 등장하는 유물군)를 매개로 문자 기록을 남기지 않은 고대 종족(Ethnic Groups)의 역사를 밝혀내는 것이 가능하다고 믿었다. 특정 유물이나 거대한 석조기념물에 정체성을 부여하고 이것을 만든 집단이나 주민을 밝혀내려고 하였다. 지역적 양식을 잘 반영하는 토기, 문양, 장신구, 무덤은 특정 종족의 설정에 유용하며, 고고학자에 의해 정의된 고고학 문화로 선사시대의 종족 혹은 집단을 확인하고 그 기원과 이동을 밝힐 수 있다고 보았다. 고고학 문화에 보이는 유사성과 차이점은 곧 종족성(Ethnic Idendity)의 동일성과 차이로부터 나오며 고고학 문화의 연속성은 종족의 연속성을 반영한다고 믿었다.

20세기 초 독일 나치하의 고고학도 시사하는 바가 컸다. 독일의 언어학자이자 선사시대 역사학자인 구스타프 코신나(Gustaf Kossinna)는 현대 독일인의 기원을 찾는다는 명목으로 역사적으로 알려진 아리아인을 게르만족과 연결시켰고, 게르만의 우수성을 부각시키기 위해 비게르만적인 것들을 모두 없애려고 하였다. 이 과정에서 ‘인종 청소’로 상징되는 대학살이 자행되었다. 배타적이고 폐쇄적인 민족 중심의 역사가 어떠한가를 보여준다. 이후 독일은 민족 중심의 학문에서 탈피하고자 노력하였고 덕분에 고고학 자료와 고대종족의 관계를 연구하는 학문이 발전할 수 있었다. 그리고 종족의 아이덴티티는 폐쇄적이거나 영원불변의 것이 아니라 개방적이고 유동적이라는 것을 알게 되었다.

한때 풍미했던 각종 기원설이나 나치하의 고고학은 경계가 명확한 물질문화의 실체가 특정한 주민, 종족, 부족 또는 인종과 관련된다는 가설에 기초한 것이다. 그러나 이 가설은 더 이상 통용되지 않는다. ‘고고학적 문화의 경계’와 과거 ‘종족집단의 경계’는 동일하지 않은 경우가 많다. 오늘날 우리가 양복을 입고 달러를 사용하는 것과 같다. 특정 물질문화에서 보이는 양식을 통해 특정 종족집단과 그들의 시간적 연속성을 확인할 수 있는가에 대한 논쟁은 국경이 고정되어 버린 오늘날 정치와 결합되면서 치열하게 진행되고 있다. 그러나 학계에서는 물질문화를 통해 특정 집단을 식별하는 것은 어렵다고 본다. 대신 이들 문화 간 상호작용의 과정과 역사 전개에 미친 영향을 이해하고자 노력한다.

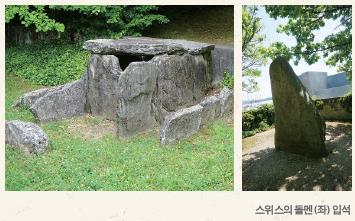

전 세계적으로 보이는 빗살문이나 고인돌과 같은 거석기념물! 너무나 많은 동일 유형의 유물이 시간과 공간을 달리하여 나타났다가 사라졌다. 원격지의 전혀 다른 두 집단이 원거리 교역을 통해 동일한 물질문화 요소를 공유하였고, 문화 변동에도 외부뿐만 아니라 내부적 요인이 작용하였다. 무엇을 받아들이고 거부할 것인가, 무엇을 전해주고 무엇을 제한할 것인가에 대한 취사 선택이 작용하였다. 고고학 문화의 경계를 종족집단의 경계와 등치시킬 수 없게 된 것이다. 많은 고고학 유물들은 개방적이고 유연했던 과거를 보여준다. 국가 재건과 경제 발전이 우선시 된 20세기에 ‘최고(最高⋅最古)’와 ‘최대(最大)’, ‘고유(固有)’로 표상된 유물은 21세기에 ‘개방성’, ‘유연성’, ‘탄력성’이라는 공존의 자긍심을 이야기하고 있다.