동북아역사재단 2011년 02월호 뉴스레터

본 연구는 2009년도 동북아역사재단의 "동북아 상고사 연구" 과제 지원 사업의 하나로 기획되었다. 연구는 중국 내 소수민족이나 주변 민족 신화를 중화민족 신화로 수렴하고자 하는 이른바 '중화주의 신화론'의 문제점을 파헤치고 이에 대한 대안을 제시하고자 한데서 출발하였다.

널리 알려진 것처럼 현재 중국 학계에서는 주변 지역의 역사를 중국사로 포함시키기 위한 국가 차원의 역사 연구(동북공정)가 진행되고 있다. 신화도 포섭 대상의 하나임은 물론이다. 이때 신화는 중화민족의 유구한 역사와 중화인민공화국 영토 안의 모든 역사 그리고 통일적 다민족국가 안의 중화민족을 창출하는 데 주요한 근거로 동원되고 있다. 나아가 이는 중국 주변 민족의 신화까지 중화민족의 신화로 끌어들이는 작업으로 확대되고 있다. 이러한 중국 중심의 '중화주의 신화론'(the Sinocentric Interpretation of Myths)은 다양한 인간 집단이 만든 신화를 오로지 중화민족이라는 단일한 집단의 신화로 귀속시키려 한다는 점에서 그 자체로 커다란 위험 요소를 안고 있다. 또한 이는 중국 내부의 수많은 소수민족의 정체성을 억압하고 주변 민족의 신화가 지닌 독자성을 전면 부인하고 있다는 점에서도 큰 문제를 안고 있다.

동북아 상고사 연구 범위에 신화를 포함시키다

재단에서는 이 같은 문제가 심각하다고 보고, 2008년부터 동북아 상고사 연구의 범위에 신화를 포함시켜 기획연구를 발주하여, 그 결과를 《동북아 곰 신화와 중화주의 신화론 비판》(2009년, 동북아역사재단)이라는 책으로 출간했다. 동북아 상고사 연구를 신화 영역까지 넓히기로 결정한 계기는 2007년 중국에서 출간된 중국의 대표적 신화학자인 예수셴(葉舒憲)의 《곰 토템: 중국 조상 신화의 근원을 찾아서》라는 책 때문이었다. 예수셴은 중국 전설 속의 황제를 곰 토템 집단으로 보고, 그 곰 토템이 한국의 단군신화와 주변 지역 곰 신화에 영향을 미쳤다는 획기적인 가설을 제시하였다. 예수셴의 논리에 따르면 황제와 단군은 넓은 의미에서 친족이 되고, 단군의 후손인 한민족(韓民族)은 근원적으로 중화민족의 일원이 되고 만다.

예수셴 주장의 옳고 그름을 떠나 그의 저서가 처음부터 학술이 아닌 다른 뚜렷한 목적으로 집필되었다는 점에서 비판을 면하기 어려울 뿐만 아니라 더 큰 문제는 주변 민족 신화를 중국 것으로 만들거나 중화민족 신화로 수렴하는 작업이 곰 신화에 그치지 않고 여러 면에서 동시다발로 전개되고 있다는 점이다. 중국 문헌에 기록된 대표적 활쏘기 영웅인 예(羿)를 '오늘날의 중국' 또는 중화민족 신화로 고정시키고자 하는 최근의 연구들이 그 대표적 사례이다.

예(羿)는 고대사의 맥락에서 본다면 하(夏)와 맞선 동이(東夷)의 신화 영웅이다. 하지만 현재 중국학자들이 주장하고 있는 '통일적 다민족국가론'에서 본다면 동이도 중화민족의 일부분에 불과하게 된다. 문제는 통일적 다민족국가론이 중국 정부가 필요해서 인위적으로 만든 개념일 뿐이라는 점이다.

바로 이 점에서 오늘날 중국 신화를 논의할 때는 그것이 자리하고 있는 공간적 위치를 중화인민공화국이 아닌 동북아에 설정하고, 과거로 돌아가 활쏘기 신화와 그 주인공을 면밀하게 고찰해 볼 필요가 생겼다. 이 과정에서 자연스럽게 예를 포함한 활쏘기 신화를 둘러싼 중화주의 신화 담론의 정치 의도를 확인하는 것이 가능하다는 생각 때문이다.

중국 고대사 연구의 모순 규명

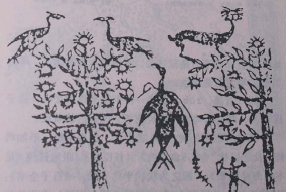

호북성 증후을(曾侯乙) 전국시대 무덤에서 출토된

호북성 증후을(曾侯乙) 전국시대 무덤에서 출토된옷 상자에 옻으로 그린 그림(漆畵)

본 연구는 앞에 설명한 연구 목표를 달성하기 위하여 예 신화 뿐 아니라 동북아 전체의 활쏘기 신화를 연구 범위에 포함시켰다. 연구는 크게 두 부분으로 나누어 진행되었다. 하나는 예 신화를 둘러싼 담론이 그동안 어떻게 전개되어 왔는가와 그것의 학문 외적 목적을 검토하는 것이고, 다른 하나는 동북아 활쏘기 신화를 한국 창세 신화에 등장하는 소위 일월조정(日月調整) 행위의 한 체계로 보는 우리 학계의 통설을 비판적으로 검토하는 것이다.

그 결과 연구자들은 신화 영웅 예가 각 시대의 필요에 따라 역사적 인물과 신화적 존재 사이에서 끊임없이 달라져 왔고, 특히 최근에는 예를 학술과 문학으로 복원하는 과정에서 현재 중국과 관련이 없는 '동이의 예'를 중화민족의 신화 주인공, 나아가 중화민족 고대사의 한 단계를 장식한 주인공으로 고정시키고 있음을 밝혔으며, 이를 통하여 '동이'라는 개념을 중화민족 테두리에 가두고 그 역사와 신화까지 차지하고자 하는 것이, 학술 이외의 목적에 따라 만들어진 허구임을 확인하였다. 연구자들은 또한 동북아 활쏘기 신화에 등장하는 주인공들의 성격을 한국의 일월조정 신화 속의 창세 신의 범주를 넘어 인류에게 문화를 전파하고 먹을거리를 제공한 문화 영웅으로 볼 것을 제창함으로서 향후 이 분야 연구의 지평을 넓혔다.

아무튼 현재 중국학자들의 고대사 연구가 신화 분야로 넓어지고, 이것이 다시 주변 민족 신화의 중화민족 신화로의 포섭으로 활용되고 있는 현실을 감안하면, 신화 연구 분야에서도 이에 대한 적극적인 대응이 필요하다고 할 수 있다. 중국학자들의 주장대로 우리 단군 신화의 뿌리가 유웅씨(有熊氏) 황제 집단으로 귀속되고, 지금의 중화민족이나 중화인민공화국과 전혀 관계가 없는 '동이'의 예가 중국 신화로 고착되게 되면 한민족 역시 중화민족의 일원이 되는 것은 이론상 정당하게 된다. 이에 대한 가장 유효한 대응책은 현대의 국경을 거둬내고 시야를 동북아 전체에 두고, 그 안에서 전개된 신화를 주제별로 비교 검토하여 오늘날 국경을 기준으로 하여 과거를 제단하고, 21세기의 사고방식으로 수천 년 전 신화 시대를 해석하려고 하는 중국학자들의 주장이 얼마나 큰 모순을 안고 있는가를 밝히는 것이다.