동북아역사재단 2018년 11월호 뉴스레터

- 이춘복 (중앙대학교 중앙사학연구소 교수)

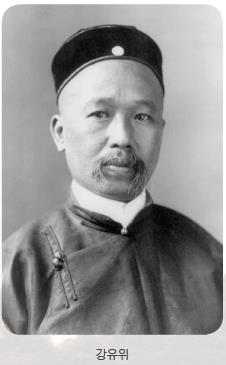

넓은 의미에서 변법은 청일전쟁 패배1895 이후 강유위(康有爲,1858~1927)를 위시한 회시(會試:과거시험) 응시자 수백 명이 전면적인 국정 개혁 및 정치 개혁의 뜻을 모아 청나라 조정에 올린 「공거상서(公車上書,1895)」를 신호탄으로 촉발되었기 때문에 이로부터 무술정변에 이르는 시기를 변법운동시기(1895~1898)로 부르기도 한다.

이 시기를 관통하는 정치 강령은 ‘민권을 일으키고, 의회 제도를 설립하고, 헌법을 제정하자’로 요약 정리할 수 있다. 개혁파 강유위는 서양의 근대적 정치 제도를 도입해야 부국강병을 달성할 수 있다는 변법운동의 방향을 좌우한 핵심 인물이었고, 그의 의회 사상은 당시 변법운동의 노선에 결정적 영향력과 파급 효과를 미쳤다. 따라서 그의 의회 제도 구상 및 입헌 사상의 변천 과정을 살펴보는 것은 무술 시기 변법운동의 정치적 성격과 역사적 의미를 이해하기 위한 전제 조건이 된다.

변법운동시기 강유위가 주창한 의회 사상과 강조점이 시종일관 일치했던 것은 아니다. 그의 의회 사상에는 두 차례의 큰 변화가 발생한다. 이전에는 의회 개설의 중점을 독일식 민선 하원(下院)에 두었다면, 「제4차 상서」 이후로는 프로이센형 상원(上院) 제도를 모방하여 양원제 의회제도 개설을 주장하였고, 1898년 1월 광서제에게 올린 「제6차 상서」 이후로는 상원과 군주 모두의 역할을 강조하는 흠정헌법(欽定憲法)을 제안하였다.

엄격히 말해 강유위의 노선 변경은 보수와의 타협과 양보임이 틀림없다. 하지만 이는 민선 하원 개설이라는 정치적 이상 자체를 철저히 부정하거나 포기한 것이 아니라, 단지 하원의 개설 시기를 제도국(制度局) 설치와 흠정헌법 제정 이후의 사안으로 유보하고 미래에 실현할 목표로 남겨둔 것으로 풀이된다.

그는 상원의 성격을 띤 제도국을 의회 개설의 과도기적 기구로 간주하고, 이를 통해 제정된 헌법에 국회 개설 시기를 구체적으로 규정하자는 실천 방법을 제시하였다. 더불어 향후 개혁이 순조롭게 진행된다면, 일본의 경우 메이지 유신 이후 20여 년이 흘러서야 개설할 수 있었던 의회를 10년 내에 개설할 수 있을 것이라는 낙관적인 전망을 피력했다. 이러한 전략은 당시 서태후를 위시한 수구파의 의회 개설 저항을 완화시키고, 광서제의 권한을 개혁에 최대한 활용하고자 한 현실적인 타협책이었다.

헌법 제정 문제는 「제5차 상서」·「제6차 상서」 및 일본 메이지 유신을 모델로 삼아 변법 개혁론을 제시한 『일본변정고(日本變政考)』에 집중적으로 표현되어 있는데, 제도국을 청조의 행정 시스템인 군기처(軍機處)와 총리아문(總理衙門) 등과 대립하는 준 입법기관으로 설정하고 행정기구와 독립된 입법과 의정 기능을 강조하였다. 그가 제시한 제도국(制度局)→의정처(議政處)→입법원(立法院)→참의국(參議局)→참여신정(參預新政) 혹은 의정국(議政局)→무근전(懋勤殿) 등은 명칭만 다른 동일 기구로, 백일 유신 시기에 광서제와 개혁파의 협력으로 거의 실현될 수도 있었던 상원의 성격과 직능을 가진 기구였다. 강유위가 구상한 변법의 절차와 순서는 양무파와 개혁파가 염두에 두지 않은 헌법 제정을 제1순위로 놓고 변법(變法) 혹은 전변(全變)의 입헌 사상을 선명하게 제기한다는 점에서 근본적인 차이가 있다.

이상 살펴본 변법운동시기 강유위의 의회 개설과 입헌 사상은 중국 역사상 최초로 의회 제도 개설을 시도한 정치적 실천이었다는 점뿐만 아니라 중국 정치 사상사의 흐름을 바꾸었다는 측면에서 획기적인 의미가 있다. 공민의 선거권에 기반을 둔 의회 개설 주장은 군주 중심의 중앙 집권적 관료주의 체제라는 폐쇄적 빗장을 여는 새로운 돌파구를 마련했다는 점에서 자못 의미가 크다. 공민 청원에 대한 하원 처리권, 예산 처리에 대한 재정권, 행정 명령에 대한 하원의 의결권 등을 주장한 것은 진한(秦漢) 이래 뿌리 깊게 박혀 있는 중앙 집권적 관료 체제를 동요시킬 가능성을 제공하였고, 특히 군권과 중앙집권제도가 정점에 달한 청대(淸代)에 제한적이나마 군권에 대한 도전을 도모했다는 점은 주목할 만한 대목이다.

그가 주장한 근대적 군주 입헌제는 비록 당시 영국의 수준에는 미치지 못하지만, 독일과 일본의 군주 입헌 유형에 비해 손색이 없다. 비록 ‘주권재민(主權在民)’과 같이 군주권에 대한 전면적인 부정의 수준에까지 이르지는 못했지만, 중국 역사상 수천 년간 지속되었던 전제 군주제와 전혀 다른 시스템인 절차적 민주주의 시대로 나아갈 토대를 마련한 첫 번째 정치적 실험이었다는 측면에서 획기적 사건이라 평가할 수 있다.

마지막으로, 변법운동시기 강유위가 미래 이상과 현실적인 조건 사이에서 모순된 선택을 하게 된 것은 긍정적인 면과 부정적인 면을 동시에 지닌 양면성을 갖고 있다. 「제6차 상서」 이후 강유위가 현실적 이유로 상원 중심의 흠정헌법을 먼저 제정하고, 그 대신 하원 개설을 향후 10년 이후 미래의 이상으로 설정한 것은 중국 근현대시기에서는 그리 생경한 현상이 아니다. 1906~1908년 사이 청 정부가 국회 개설과 입헌을 위한 9년의 시기를 예비 단계 시간표로 설정하는 논리와 일맥상통하다.

무술정변 이후 10여 년 뒤 청나라를 무너뜨리고 중화민국을 성립시킨 신해혁명(辛亥革命)에 참가한 혁명파 인사들은 투표에 의해 선출된 민선 의원참의원이 아니라 지방 도독(都督)이 지목하여 파견된 대표성이 결여된 의원들로 임시 총통을 선출하고 임시헌법적 성격을 띠는 「임시약법(臨時約法)」을 제정한 바 있다. 변법운동시기 강유위가 공민의 대표성이 결여된 상원을 통해 흠정헌법을 제정한 것 역시 민주적 선거 절차와는 배치되고 그들이 제정한 헌법 역시 민의를 완전히 대표할 수 없었다는 점에서 이 둘 모두는 맥을 같이한다.

이는 혁명파와 개혁파에게서만 보이는 특유한 현상이 아니라 대다수의 중국 근대 정치 지도자에게서 찾아볼 수 있는 특징이기도 하다. 재야에 있을 때 그들의 정치 주장과 사상은 상대적으로 급진적이고 이상적인 색채가 농후한 반면, 권력을 장악한 후에는 일보 후퇴하는 경향이 뚜렷해져 보수적 색채가 강하게 나타나게 된다. 이와 같은 실용주의적 입장 변화 속에서 현실의 필요에 따라 민주주의의 원칙이 정치적 거래의 대상으로 전락하는 경우가 많았고, 이로 인한 악영향으로 집권자들이 약속을 이행하지 않아 민주적 선거 절차를 핵심으로 하는 민주주의의 정상적 발전이 지체되는 것이 다반사였다. 이것이 이른바 미래의 정치적 이상과 현실적 선택 사이의 괴리인 동시에 민주 이상과 민주 실천 사이의 이율배반 현상이라 하겠다.