동북아역사재단 2018년 11월호 뉴스레터

‘메이지 100년’을 맞이하는 1960년대의 일본은 고도의 경제성장에 따른 라디오, 텔레비전 보급과 함께 역사 드라마, 역사 소설 붐으로 역사의 대중화

현상을 풍미하고 있었다. 특히 1962년부터 1966년까지 5년에 걸쳐 산케이신문에 연재된 시바 료타오(司馬遼太)의 장편 소설 ‘료마가

간다(馬がゆく)’는

1968년 NHK 대하 드라마로 제작・방영되어 역사 붐을 주도했다. 또한

러일전쟁을 배경으로 한 ‘언덕 위의 구름(坂の上の雲)’은 1968년부터 1972년까지 5년간 연재되며 선풍적인 인기를 얻었다. 1960년대의 역사 붐에서

메이지 유신과 메이지 시대에 대한 예찬은 일본인의 정신적 심층에 메이지의 ‘성공’과 ‘영광’이라는 고정

관념을 뿌리내리게 하는 데 중요한 역할을 했다.

‘메이지 100년’을 맞이하는 1960년대의 일본은 고도의 경제성장에 따른 라디오, 텔레비전 보급과 함께 역사 드라마, 역사 소설 붐으로 역사의 대중화

현상을 풍미하고 있었다. 특히 1962년부터 1966년까지 5년에 걸쳐 산케이신문에 연재된 시바 료타오(司馬遼太)의 장편 소설 ‘료마가

간다(馬がゆく)’는

1968년 NHK 대하 드라마로 제작・방영되어 역사 붐을 주도했다. 또한

러일전쟁을 배경으로 한 ‘언덕 위의 구름(坂の上の雲)’은 1968년부터 1972년까지 5년간 연재되며 선풍적인 인기를 얻었다. 1960년대의 역사 붐에서

메이지 유신과 메이지 시대에 대한 예찬은 일본인의 정신적 심층에 메이지의 ‘성공’과 ‘영광’이라는 고정

관념을 뿌리내리게 하는 데 중요한 역할을 했다.

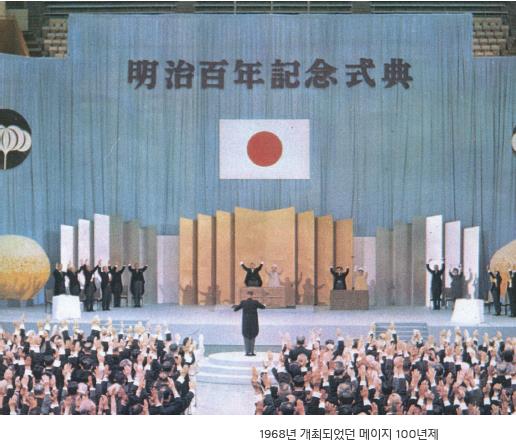

같은 시기에 등장한 ‘일본 근대화론’은 메이지 유신 이후 이룩한 근대화를 성공적으로 평가하고, 일본을 아시아 후진국과 개발도상국의 모델로 제시한 것으로 일본인들에게 자신감을 불어넣어 주었다. 일본의 침략전쟁을 부정하고 ‘자위전쟁(自衛戰爭)’으로 정당화하는 ‘대동아전쟁 긍정론’이 등장한 것도 이때였다. 이러한 움직임에 정점을 찍은 것이 일본 정부가 대대적으로 일본 근대화 성공 캠페인을 전개한 1968년의 ‘메이지 100년제’였다. 1960년대에 뿌리를 내린 메이지의 성공과 영광의 기억은 지금도 현재 진행형이다. 1968년부터 50년이 지난 지금, 일본은 ‘메이지 150년’을 맞이하면서 또다시 메이지의 성공과 영광을 대대적으로 선전하고 있다. 그 중심적인 역할을 담당하는 것이 현재의 아베 정권이다.

‘메이지의 정신’, ‘일본의 강점’?

아베가 ‘메이지 150년’을 강조하는 이유는 이를 적극적으로 활용하여 애국심을 도출하고, 강력한 국민 통합을 통해 자신이 필생의 과업으로 생각하는 헌법 개정을 실현하려 하기 때문이다. 그러한 의도는 2016년 10월 스가 요시히데(菅義偉) 관방 장관이 ‘메이지 150년 기념사업’ 실시 취지에 대해 “메이지 150년은 커다란 분기점과 같다. 메이지의 정신을 배우고 일본의 강점을 재확인하는 것은 매우 중요하다”라고 말한 부분에서 단적으로 나타난다.

이후 일본 정부는 내각 관방에 ‘메이지 150년 관련 시책 추진실’을 설치하여 “메이지 이후의 발자취를 차세대에 전하고 메이지의 정신에서 배워 한층 더 비약하는 국가를 지향한다”는 기본 방향을 제시하고 자료 수집·정리·공개를 비롯하여 당시의 기술과 문화유산을 접하도록 하여 메이지 시대를 기념하는 사업을 추진하기 시작했다. 이에 전국의 지방자치단체와 민간단체도 보조를 맞추어 관련 시책을 추진하고 있다. 메이지 천황의 생일인 11월 3일을 ‘문화의 날’에서 ‘메이지의 날’로 개정하려는 움직임도 이때부터 시작되었다.

그렇다면 과연 그들이 말하는 ‘메이지의 정신’, ‘일본의 강점’이란 무엇인가. 아베는 2018년 1월 국회 연설에서 “메이지라는 새로운 시대가 키운 수많은 인재는 기술 우위의 구미 제국이 강요하는 ‘국난’이라 불러야 할 위기 속에서 우리나라가 급속한 근대화를 이루는 원동력이 되었다"라고 역설했다. 이는 자국의 ‘국난’을 극복한 ‘메이지의 정신’과 ‘일본의 강점’이 주변국에 얼마나 큰 피해와 희생을 초래했는지를 전적으로 외면하는 것이며, 동아시아의 가해자였던 근대 일본의 모습을 봉인하고 메이지유신과 메이지 시대를 영광과 성공으로만 기억하는 ‘선별된 기억의 공동체’가 되어 국민 통합을 강화하려는 것이다.

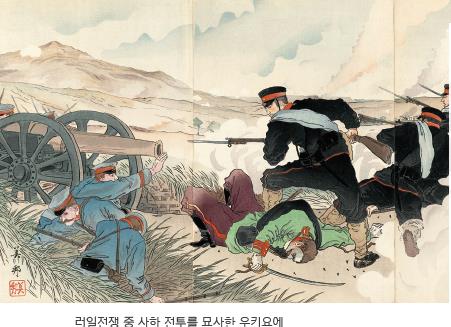

물론 일본이 메이지 유신을 계기로 아시아에서 유일하게 근대화에 성공한 것은 부정할 수 없는 사실이다. 그러나 일본의 근대화는 아시아 침략과 병행하여 전개되었음을 잊어서는 안 된다. 메이지 정부는 부국강병(富國强兵)의 슬로건 아래 1874년 대만 출병부터 아시아 침략을 시작하여 청일전쟁으로 대만을 획득하고 러일전쟁으로 한국을 강제 병합하였다. 그 연장선상에서 제1차 세계대전에 참전하여 중국에서의 권익을 확보하고 만주사변, 중일전쟁, 아시아태평양전쟁으로 이어져 대일본제국의 패망을 초래한 것이다.

그것이 과연 ‘메이지의 정신’이고 ‘일본의 강점’이라고 할 수 있을까. 메이지 유신부터 대일본제국의 패전까지 77년간 ‘메이지 150년’의 전반은 그야말로 침략과 전쟁으로 얼룩진 역사였다. 이 엄연한 사실에 눈을 감은 채 ‘메이지의 정신’, ‘일본의 강점’을 일면적으로 강조하는 것은 심각한 역사 왜곡이라 하지 않을 수 없다. 1968년 ‘메이지 100년 기념 준비 회의’에서는 “과거의 과오를 겸허하게 반성”하고, “고도의 물질문명이 자연과 인간성을 황폐하게 만드는 현실을 우려하여 시정의 필요성을 통감한다"라고 하며 ‘메이지 100년’의 부정적 측면에도 눈을 돌리고 있었다. 그러나 ‘메이지 150년’ 기념사업을 추진하는 아베 정권은 미미한 반성조차 없이 시대를 역행하는 역사 인식을 드러내고 있다.

이러한 의도 하에 추진 중인 ‘메이지 150년’의 제반 관련 시책은 2015년 7월 유네스코 세계유산에 요시다 쇼인(吉田松陰)의 소카손주쿠가 등재된 것과, 지난 8월 14일 아베가 발표한 ‘전후 70년 담화’에 담겨있는 역사 인식의 연장선상에서 전개되고 있다는 사실에 주목할 필요가 있다.

2015년 7월 제39회 세계유산위원회에서 선정한 유네스코 세계유산에는 우리에게도 잘 알려진 군함도를 비롯하여 20여 건의 메이지 시대 산업 혁명 유산이 등재되었고 그중 요시다 쇼인의 소카손주쿠가 포함되었다. 쇼인은 존왕양이 운동(尊王攘夷運動)의 정신적 지도자이며 이토 히로부미(伊藤博文), 야마가타 아리토모(山県有朋)를 비롯한 죠슈(長州) 출신의 핵심 인물들은 모두 소카손주쿠 출신이었다. ‘정한론’을 잉태한 원조를 세계유산에 등재했다는 사실은 메이지의 영광을 후세에 전하려는 그들의 저의가 과연 무엇인지를 의심케 한다.

NHK에서도 이러한 움직임에 호응하여 메이지 유신을 미화하는 작업에 동참하고 있었다. 2015년 1월부터 12월까지 1년간 방영된 NHK 대하 드라마 『꽃 타오르다(花燃ゆ)』는 요시다 쇼인과 소카손주쿠의 문하생 구사카 겐즈이(久坂玄瑞)를 중심으로 존왕양이 운동을 묘사한, 이른바 메이지 유신을 성공시킨 측의 관제 선전 드라마였다.

오늘날 일본인에게 주입된 메이지 유신은 하급 무사를 중심으로 한 근왕지사들에 의한 도막운동(倒幕運動)으로 근대 일본이 시작되었다고 하는 역사관이며, 그것이 시바 료타로의 작품에 의해 ‘신화’가 되고, 또다시 NHK 대하 드라마에 의해 오락적으로 영상화되면서 자연스럽게 국민의 의식 속에 스며들어 간 것이다.

‘전후 70년 담화’의 역사 인식

시바 료타로의 『언덕 위의 구름』으로 국민적인 인기를 얻었던 러일전쟁 신화는 2009년부터 2011년까지 3년에 걸쳐 NHK 대하 드라마의 특별 방송으로 또다시 부활했다. 그들의 논리로 말하자면 러일전쟁에서의 승리는 ‘메이지의 영광’ 중 가장 핵심적인 부분이며 그것이 곧 ‘메이지의 정신’이자 ‘일본의 강점’이 될 것이다. 물론 러일전쟁에서의 승리가 당시 아시아 각지의 식민지 독립운동과 열강에 대한 저항운동에 큰 영향을 미친 것은 사실이다. 중국의 쑨원(孫文)과 마오쩌둥(毛澤東), 인도의 네루(Pandit Jawaharlal Nehru), 베트남의 판보이쩌우(潘佩珠)도 일본의 승리에 감동과 용기를 얻었다고 한다.

그러나 러일전쟁 이후 일본이 제국주의로서의 성격을 노골적으로 드러내면서 그들의 기대와 희망은 배신과 좌절로 바뀌었다. 인도의 간디(Mahatma Gandhi)는 1907년 “일본에 펄럭이는 것은 영국의 깃발이지 일본의 것이 아니다”라고 예리하게 논평하였으며, 베트남의 판보이쩌우는 1909년 “일본이 백색 인종에게 영합하여 황색 인종을 억압하고 있다”라고 비난했다. 일본이 명예로운 승리로 기억하는 러일전쟁은 아시아의 관점에서 보면 식민지 지배의 시작이자 대륙 침략의 서곡이었다고 할 수 있는 것이다.

일본이 이러한 역사적인 사실을 외면하고 ‘메이지 150년’을 ‘성공’과 ‘영광’의 시대로만 기억한다면, 한국과 중국은 2019년 3월 1일과 5월 4일을 ‘3·1절 100년’과 ‘5·4운동 100년’으로 되새기며 내셔널리즘의 충돌을 한층 증폭시킬 수밖에 없다.

지난 10월 8일은 김대중 대통령과 오부치 게이조(小淵恵三)수상이 상호 이해와 협력을 약속하여 ‘한일공동선언’을 발표한 지 20년이 되는 날이었다. 오부치 수상은 이 선언에서 과거의 식민지 지배에 대한 통절한 반성과 사죄를 표명하였고, 김대중 대통령은 전후 일본의 민주주의와 평화에 대한 노력을 높게 평가하여 한일 간의 미래지향적 발전을 위한 상호 교류의 토대를 만들었다. 이후 정치적인 이해관계가 얽힌 역사 문제가 수시로 발목을 잡으며 공동선언의 정신이 퇴색되고 말았지만, 그 정신을 계승하여 상호 교류 지속과 상호 이해를 위해 더욱 노력하여야 한다. 그러나 일본이 기억의 선별에 의해 근대 일본의 영광스러운 부분만을 기억하는 한, 동아시아의 역사 갈등 문제는 결코 해결되지 않을 것이다.