동북아역사재단 2017년 12월호 뉴스레터

2008년부터 최근까지 국내적으로 이른바 ‘건국(절)’, ‘국정교과서’에 관한 많은 논란이 있다. 이러한 논란의 기저에는 1910년 병탄조약 및 대한제국 소멸 여부에 대한 해석, 1919년 대한민국 임시정부의 승인 여부, 그리고 1948년 대한민국 정부 수립의 의미 등 법과 역사 해석의 다양한 견해와 입장이 복합적으로 연관되어 있다. 이에 ‘국제법상 건국(Creation of State in International law)’의 의미를 찾기 위해 일반 국제법상 ‘국가 승인’, ‘정부 승인’에 관한 이론 및 관행을 고찰하고 대한민국 건국의 국제법상 의미를 결론하기로 한다. 이 글에서 ‘법통성’이란 ‘국가의 동일성(identity of state)’을 의미하는 것으로, ‘정통성’이란 ‘정부의 합법성(legitimacy of government)’을 뜻하는 것으로 각각 사용하기로 한다.

대한민국에서의 국가 승인과 정부 승인

국제법상 승인에 관해서는 국가 승인(recognition of states), 정부 승인(recognition of government), 교전단체의 승인(recognition of belligerency), 반란군의 승인(recognition of insurgency) 등으로 나눌 수 있다. 이 중에서 국제법상 ‘국가 승인’이란 기존 국가가 신생국을 국제법상 권리의무 주체로 승인하는 것을 말한다. ‘정부 승인’이란 기존 일국가의 정부가 합법적 · 비합법적으로 변경되었을 때 행하는 승인을 말한다. 국가 승인이 역사상 최초로 언급된 것은 18세기 말 영국에서 독립한 아메리카를 프랑스가 승인하였을 때이며, 계속 논의를 불러일으킨 것은 19세기 초 스페인에서 독립한 중·남미 제국을 아메리카와 영국이 승인했을 때였다. 이와 같은 선례를 통해 국가 승인에 관한 통일적 법률이 존재하지 않는 국제사회에도 국가 승인은 국제관습의 형태로 변화되었다.

국가 승인의 요건으로는 (i) 영토 (ii) 국민 (iii) 그 영토와 사람을 실효적으로 통치할 수 있는 정부 (iv) 국제법을 준수할 의사와 능력 등이 있다. 이들 요건을 충족하지 않는 실체를 국가 승인하는 것은 ‘상조의 승인(recognition of premature)’으로 국제법상 위법 행위다. 승인의 효력에 관한 ‘창설적 효과설’과 ‘선언적 효과설’ 2개 학설은 어느 것도 완전한 것이 아니다. 국가 승인은 실제 법적 판단보다 정치적 영향에 좌우되기 때문에 양자를 절충하여 사용한다. 예를 들면 무력투쟁을 거쳐 분리 · 독립한 경우 창설적 효과설을 취하고, 합의에 의한 분리 · 독립을 비롯하여 분열과 합병의 경우에는 선언적 효과설을 취하는 것이 그 실례다. 한편 일국가가 자본주의 체제에서 사회주의 체제로 변경되는 경우 사회주의 국가는 이를 ‘신국가의 건설’이라고 한다. 따라서 한 국가가 공산화되었을 때 제기되는 승인은 ‘국가 승인’ 문제이며, ‘정부 승인’ 문제가 아니다.

국제기구의 ‘집단적 승인(collective recognition)’ 개념을 개별 승인의 단순한 총화라고 볼 때 국제연합에의 가입은 이에 찬성한 회원국에 의한 집단적 승인으로 될 뿐이다. 국가관행으로서 외교 관계의 개시는 양 당사국 합의에 기초한 쌍방행위이기 때문에 외교 관계를 개시하기 위해서는 국가 승인이라는 별도의 절차가 필요하다. 따라서 1991년 남 · 북한이 동시 국제연합에 가입되어 국제연합과의 관계에서 남 · 북한 모두 국가로 인정된다. 그러나 남 · 북한 상호 관계에서 당연 국가 대 국가(2개 국가)로 되는 것은 아니며, 일반 특수 국제법에 의해 국가 대 교전단체로서의 지위를 가진다.(김명기)

1919년 수립되어 1945년 대한민국이 해방이 되기까지 대한민국을 대표하고, 대일무력투쟁을 전개해온 대한민국임시정부는 ‘망명 정부(government in exile)’로서 동시에 대한제국의 법통성을 갖춘 정통 정부로서 그 승인 사실에 기초하여 실효성을 확보하였다. 무엇보다 일제의 불법 침략과 강점으로 해외에서 27년간 한국의 정통 정부로 존속되었고 비록 일부이지만 ‘정부 승인’된 바 있다. 대한민국임시정부는 독자적인 무력의 사용을 인허 받은 망명정부로서의 지위도 갖는다. 대한민국임시정부가 일제에 의한 대한제국 병합의 과정과 망명정부의 수립에서 특수한 형태를 띠고는 있지만 그것은 단지 이론상의 분류와 기준일 따름이다. 요컨대 국제법상 승인으로 주어지는 망명 정부의 지위와 이러한 모든 것은 망명 정부의 승인국 또는 망명 정부를 주재하게 하는 국가만이 그 고유한 주권 행사와 승인에 의하여 그 승인의 요건을 심사할 수도, 새로운 권리를 창출할 수도 있는 것이다.

1987년 대한민국 정부가 대한제국 시기 체결한 3개 다자조약의 불소멸 및 존속에 관해 효력 재확인 선례를 보더라도 대한제국이 소멸의 주 근거인 소위 ‘한 ‧ 일합방조약’은 불법, 무효임을 묵시적으로 승인한 것이다. 대한제국이 체결한 다자조약인 ‘병원선에 관한 조약’, ‘육전에 관한 법규 및 관습에 관한 조약’ 및 ‘1864.8.22. 제네바 협약 원칙의 해전에의 적용을 위한 협약’은 북한이 아닌 대한민국이 당사국이며 대한민국에 대하여 그 효력을 가진다. 그 이유로 국체 ‧ 정체 또는 국호의 변경만으로는 국가의 동일성과 계속성이 어떠한 영향도 받지 아니한다는 것은 국제법상 확립된 원칙인 바, 대한민국 정부의 수립은 대한제국의 소멸을 전제로 한 국가의 변경이 아니라 동일한 국제법 주체인 국가 내에서의 국체 ‧ 정체 및 국호의 변경에 해당하는 것이므로 ‘국가의 동일성’은 계속 유지된다. 따라서 대한제국이 체결한 다자조약은 사정의 근본적인 변화 등을 이유로 탈퇴하지 아니하는 한 대한민국에 대하여 계속 효력을 가진다. 다만 대한제국이 국제사회에서 현실적으로 그 행위능력을 제한받고 있었던 기간 동안(1910.8.29∼1948.8.15)에 위 다자조약은 ‘적용 정지(suspension of operation)’되어 있었던 것이며, 대한민국 정부가 행위능력을 회복한 때부터 정지되었던 조약이 당연 그 효력을 회복하였다.

국내 역사학계 및 국제법학계의 견해와 입장

이른바 ‘건국절’에 관한 대한민국 정부의 법통성에 관한 역사학계 및 국제법학계 의견과 입장들을 정리하면 다음과 같다. 현재 국내 역사학계에서의 이른바 ‘대한민국 기원론’은 ‘대한제국 기원설’(이태진), ‘상해임시정부 건국(기원)설’(한시준, 한홍구), ‘1948년 대한민국 건국설’(이영훈, 양승태), ‘국사의 해체 및 문명사적 기원설’(임지현) 등으로 논의되고 있다. 이를 이른바 ‘건국설’ 주장 내에서 다시 대별하면 ‘1919년 대한민국임시정부 건국설’과 ‘1948년 대한민국 건국설’의 전자와 후자로 나뉘어 살펴볼 수 있다.

먼저 전자의 주장들은 다음과 같은 근거를 들고 있다. “임시정부를 무시하고 새로운 ‘건국’을 한다면, 그 ‘건국’은 우리 민족의 힘에 의한 것이 아닌 외세에 의한 것이 된다는 우려 때문이다.” “지금 뉴라이트나 집권세력이 ‘회복’하겠다고 아우성치는 국가정체성이란 … 1949년 국가보안법 정체성일 따름이다.”(한홍구) “정치적인 이해득실을 따져 사실을 뒤집거나 왜곡해서는 안 된다. 국제법이나 열강의 인정여부를 내세워 대한민국 건국이 없었다는 주장은 식민지를 장악하고 살던 제국주의 국가의 눈으로 평가하는 일일 뿐이다. 세계 대다수가 식민지를 겪었던 역사를 오로지 침탈 제국주의 국가의 시각만으로 판단하는 것은 잘못된 것이다.”(김희곤) “「1948년 건국론」은 또 대한민국의 정체성을 반공-반북-자유시장경제에 기초한 국가로 주장한다. … 일본 제국주의의 한국 침략 범죄를 미화시키는 식민지 근대화론으로까지 연결되어 간다. … 「1948년 건국론」에 반대하는 사람들은 그것이 이른바 ‘뉴라이트’의 이 같은 역사관 및 국가관과 결합해 있다는 점을 경계한다.”(정영훈)

이에 반해 후자를 주장하는 이영훈 교수는 “광복은 우리의 힘으로 이루어진 것이 아니라, 일제가 무리하게 제국의 판도를 확장하다가 미국과 충돌하여 깨지는 통에 이루어진 것이라고 하였다. 그리고 광복을 맞았다고 하나 근대국가를 세울 준비가 되어 있지 않았다”고도 했다. “상해임시정부 기원설은 대한민국과 대한제국과의 단절을 의미한다. 황제 전제정의 ‘제국’에서 국민주권 국가인 ‘민국’으로의 변환이 역사적 단절의 결정적 계기”라는 것이다. 또한 1948년 8월 15일을 건국일로 보는 양승태 교수는 “‘임정’의 수립을 ‘건국’이라고 규정할 때 오히려 1910년~1919년의 역사는 단절과 공백의 시기가 되며, 이에 따라 그 시기에 일제의 통치가 초래한 모든 부도덕한 행위나 범죄 행위에 대해 책임을 추궁할 근거를 잃게 된다.”고 주장한다.

국내 국제법학계 일반 의견은 다음과 같다. 1948년 12월 12일 국제연합 총회는 대한민국 정부를 ‘합법 정부’, ‘유일 정부’라는 다음 결의를 채택했다. “2. 임시위원단의 감시와 협의가 가능했으며 전 한국 국민의 절대다수가 거주하는 지역의 한국에 대한 실효적인 통제와 관할권을 가진 ‘합법 정부(a lawful government)’가 수립되었다는 것과 이 정부는 ‘해당 지역(that part of Korea)’ 선거인들의 자유의사의 정당한 표현이었으며, 임시위원단에 의하여 감시된 선거에 기초를 둔 것이라는 것, 또한 대한민국 정부는 ‘한국에 있어 유일한 정부(the only such Government in Korea)’임을 선언하며”라고 결의했다.

보편적 국제기구인 국제연합이 국가 승인이나 정부 승인의 주체인가 하는 것은 판례와 학설, 국제연합 관행에서 나뉘어져 있다. 문제는 국제연합 회원국에 법적 구속력을 갖지 않는 총희 결의가 ‘국가 승인’인가 아니면 ‘정부 승인’인가하는 것이다. 1947년 11월 14일 ‘국제연합 한국임시위원단(UNTCOK)’의 설립에 관한 총회 결의에 의하면 ‘신정부의 수립(establishment of new government)’으로 표시되어 있으며, 1948년 위 결의에서도 ‘합법 정부’임을 승인한 것으로 ‘정부 승인’이며 ‘국가 승인’을 의미하지 않는다. 이 총회 결의에 의해 대한민국 정부의 구 한국의 법적 정통성을 확인한 것이며 이는 소극적으로 북한 정권의 비정통성을 확인한 것이다. 남 ‧ 북한 상호 간에는 국가 승인을 행한 바 없으며 국제법상 ‘국가’ 대 ‘교전단체’라는 묵시적 ‧ 사실적 승인만 있다.

1965년 한일기본관계 조약은 “제2조 1910년 8월 22일 및 그 이전에 대한제국과 대 일본제국 간에 체결된 모든 조약 및 협정이 ‘이미 무효(already null and void)’임을 확인한다. 제3조 대한민국 정부가 국제연합총회의 결의 제195호(Ⅲ)호에 명시된 바와 같이, ‘한반도에 있어서의 유일한 합법 정부(only lawful government in Korea)’임을 확인한다.”라고 규정하여, 1910년 이른바 ‘한일합방(병탄)조약’ 원천 ‘무효’를 인정하고, 국제연합 총회의 결의를 재확인한 바 있다. 요컨대 국내 국제법학계에서 국제법상 ‘건국’을 주장하는 이견은 없는 것으로 파악된다.

법통성의 계승은 통일 한국의 선결 요건

법적 견지에서 위와 같은 국내 역사학계의 국정교과서 논란 등을 지켜볼 때 안타까운 측면이 많다. 1948년 제헌헌법에는 “기미 삼일운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 위대한 독립정신을 계승하여 이제 민주 독립 국가를 재건함에 있어 … ”라고 명시하였고, 현행 1987년 헌법에는 대한민국이 대한민국임시정부의 “법통을 계승”한다고 명시되어 있다. 이른바 ‘건국절’에 관한 구상의 단초가 되었던 미국 ‘독립기념일(Independence Day)’은 건국절과는 완전히 다른 개념이며, 다른 영문 표현의 ‘광복절(Regain Independent Day)’, ‘건국절(National Day, The Day of Creation of State)’, ‘개천절(National Foundation Day)’ 등과 확연한 차이가 있다.

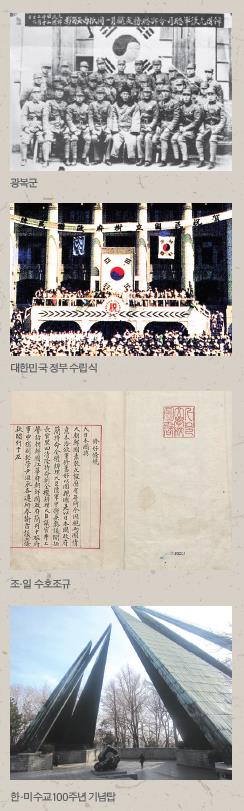

‘대한’의 명칭은 이미 1897년 대한제국 수립에서부터 사용된 국호이다. 대한민국이 기존 국가가 아닌 ‘신생국(newly independent state)’이라는 전제로 대한민국임시정부의 국제법 지위와 법통성을 부정하는 양 ‘건국설’은 현행 헌법 영토조항 및 국적법과도 일치하지 않는다.(김창록) 실제 국가관행으로 조선 및 대한제국과 동서양 9개국과 체결한 ‘수호조규(FNC)’는 외교 관행상 현재 해당 조약 체결시점으로 기산하고 있다.

결론적으로 1919년 대한민국임시정부의 수립은 망명 정부, 정통 정부의 승인 문제이며, 1948년 대한민국 정부수립에 관한 국제연합 총회 결의, 1965년 한일기본관계에 관한 조약, 나아가 1991년 ‘남북합의서’에서도 대한민국 국가 승인 문제는 논급된 바 없다. 이러한 ‘건국(설)’ 주장은 기존 대한민국 정부의 국제관계를 일탈, 배제하고 있으며, 그간 사법기관 판결에서 축척된 남북한 민사사법관계(준국제사법 적용, 내부 교역), 그리고 통일의 당위성과 논리를 스스로 무너뜨리는 결과를 가져오게 된다. 국제법의 역사는 평화와 국익을 해하지 않는다.