동북아역사재단 2017년 11월호 뉴스레터

- 김정현 (한중관계연구소 연구위원)

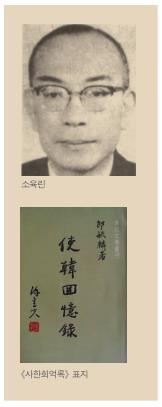

소육린(邵毓麟, 1909-1984)은 중국 절강(浙江)에서 태어나 일본 유학 후 사천(四川)대학 교수를 거쳐 1935년 국민정부의 외교관이 되었다. 1938년 중경(重慶) 국민정부 군사위원회위원장 시종실과 1941년 외교부 정보사에 근무하면서 대한(對韓)정책 업무를 맡았다. 1949년 주한 특명전권대사로 임명되어 한국에 부임하였고, 1951년 9월 대만(臺灣)으로 돌아가 총통부와 외교부 고문을 역임하였으며, 한국 관련 회고록인 《사한회억록(使韓回憶錄)》(1980)을 남겼다.

소육린은 《사한회억록》에 1919년 3.1운동에서 1979년까지 60년간의 대한민국 독립운동사와 중 . 한관계사를 기록하였다. 이 책에서 그는 자신이 한국과 관계를 맺게 된 배경은 1) 일본 유학시기 갖게 된 일본 제국주의 압박하의 약소민족이라는 동병상련의 반일 정서, 2) 1934년 사천대학 교수 시절 한국 독립운동가 김규식(金奎植)과의 교류, 3) 한국 독립운동을 지지하는 『대공보(大公報)』 주필 장계란(張季鸞)에게 받은 영향, 4) 약소민족을 돕는 쑨원(孫文)의 삼민주의(三民主義)라고 하였다. 그는 임시정부 초기 한국 혁명지사들이 외교선전 방면에서 한국 독립운동사에 길이 남을 중대한 공헌을 하였다고 평하고, 쑨원 호법정부(護法政府)의 임시정부 승인은 이후 장제스(蔣介石) 국민당 정부로도 그 정신이 계승되었음을 강조하였다.

1932년 윤봉길 의거로 중국 국민정부가 임시정부와 협력하였지만, 국민정부는 가능한 한 일본과의 대립을 피하기 위해 전면에 나서지 않고 당과 군사당국이 주도하는 비밀원조 방식으로 진행된 사정을 밝혔다. 이 과정에서 비밀리에 지원한 자금의 분배 문제가 임시정부 내부에 분쟁을 촉발시킨 요인이 된 점은 중국 당국도 반성해야 할 부분이라고 지적하였다. 1937년 시작된 대일항전에서 한국의 독립을 위한 분투와 ‘공동항일’을 위한 중국의 원조협력을 1) 정치적 단결을 위한 활동 2) 건군과 참전 노력 3) 외교적 승인의 쟁취 등 세 방면으로 나누어 그 경과를 서술하였다.

그는 1939년 이후 중경에서 국민당 정부의 대한(對韓)정책 업무를 본격적으로 담당하였고, 1940년 9월 성립된 한국광복군이 대일 심리작전과 군대 정치공작 등을 통해 한국 독립운동과 중국의 대일항전을 하나로 연결하는데 상당한 공헌을 하였다고 인정하였다. 반면 조선의용대는 일본군 정치공작에 적지 않은 성과를 거두었음은 인정하지만, 1941년초 일부가 화북으로 떠나 연안(延安)으로 들어간 것은 공산당의 정치적 공작에 이용된 것이라고 서술하였다.

그는 중경에서 국민당 정부의 대일정보 공작이 당과 군의 두 갈래로 나뉘어 중앙당부는 임시정부를, 군사위원회는 조선민족혁명당을 대상으로 진행하였으며, 비선(秘線)인 군부 정보책임자가 황포군관학교 동문이라는 인연으로 김원봉과 밀접한 관계를 유지하는 등 중국의 기관들이 별도로 대일정보를 수집한 것이 한국 혁명진영 내부의 분쟁을 심화시킨 요인으로 작용하였다고 보았다. 그는 《사한회억록》에서 임시정부 내부의 분열과 분파투쟁을 강조하고, 국민당 정부가 임시정부를 승인하지 않은 최대 이유가 한인세력의 분열이라고 하였다.

한국 독립과 임시정부 외교승인을 위한 소육린의 활동

소육린은 1944년 4월 임시정부의 명예고문으로 위촉되어 무척 감격해했다. 당시 중국 정부가 임시정부를 정식으로 승인하지 않았기 때문에 현직 외교관인 그를 정식 고문직에 승인할 수 없었지만, 그가 중국 정부의 묵인 아래 임시정부의 중국인 명예고문이 된 것은 중한관계사에서 단 하나의 사례였다.

그는 1943년 11월 카이로회의 이후 중국의 국력이 차츰 쇠퇴하고 한국 문제에 대한 중국의 발언권과 영향력이 점차 감소해감에 따라 임시정부의 입장과 처지도 어려워짐을 애통해하면서도, 국제회의에서 한국 독립과 임시정부 외교승인 획득을 위한 활동을 펼쳤다. 1944년 12월 미국에서 열린 태평양회의에서 소육린은 영미 대표단이 주장한 ‘적당한 시기’ 동안 한국이 국제 공동관리를 거친 뒤 독립 지위를 얻을 수 있다는 주장을 반박하였다. 샌프란시스코 회의에서도 연합국 헌장 규정과 신탁통치이사회의 최종 목표는 약소국가의 ‘자치’가 아니고 ‘독립’ 획득이라며 한국의 독립을 주장하였다.

중국 국민당 정부는 임시정부가 귀국 후 새로운 한국 정부의 기초가 되기를 바랐다. 1945년 11월 그는 중경에서 귀국하는 한인 혁명지도자들을 배웅하였고, 비록 외교적 승인을 얻지 못했지만 한인들은 모두 임시정부를 독립운동의 중심기관으로 인정하였으며, 이런 인식이 있었기에 1945년 11월 임시정부 주석과 기타 영수들이 부득이 개인자격으로 귀국한 뒤에도 존경과 환영을 받을 수 있었다고 했다.

소육린은 전후 미국 정부가 신탁통치에 반대하는 한국과 중국의 주장에 동의하고, 1948년 연합국의 감독하에 남한지역에 선거가 실시됨으로써, 남한에 민주 독립정부인 대한민국이 탄생하였다고 전한다. 1949년 1월 중국과 한국이 상호 승인하여 양국관계는 대사급 외교관계로 격상되었고 초대 중화민국 특명전권 주한대사로 부임한 소육린은 경교장(京橋莊)에 거처를 정하였다. 그는 1949년 8월 진해를 방문한 장제스 중국 국민당 총재와 이승만 대통령의 회담을 중 . 한이 항일연합에서 반공연합으로 나아가는 획기적인 회의라고 평하였다.

대만으로 돌아간 그는 《중국 안의 한국독립운동》을 저술한 호춘혜(胡春惠)의 대만 국립정치대학 박사학위논문을 지도하는 등 대만의 한국독립운동사 연구자에게 실질적 자료와 안목을 제공하였다. 그러나 그의 시각은 한국 독립운동 진영 내의 분파싸움을 너무 강조한 흠이 없지 않고, 또 그가 전후 독립을 위한 중국 정부의 지원과 협력을 강조하였지만, 그 지원의 내면에는 전후 한반도에 중경 임시정부를 중심으로 하는 친중 정부의 수립과 그를 통한 중국의 영향력 확보라는 목표가 있었다고 지적된다.