동북아역사재단 2017년 11월호 뉴스레터

- 강수웅 (장곡고 교사)

인상 깊은 용문석굴의 빈양중동과 비로사나불상

여러 일정 중에서 개인적으로 가장 의미 있게 와 닿은 것은 용문석굴이었다. 대체로 북위가 낙양을 천도할 무렵부터 송대(宋代)까지 700년 가까운 세월 동안 이수(伊水) 양안의 용문산과 향산의 암벽에 벌집을 뚫어 놓은 것처럼 석굴을 조성하였다. 암벽 1km 길이에 석굴과 감실 2,300여 개, 불상 10만 개, 비각제기 2,800여 개가 있다고 하니 규모 면에서 놀라지 않을 수 없었다. 많은 석굴의 불상들 중 빈양중동의 불상은 내 시선을 확 끌어당겼다. 시기적으로 먼저 조성된 고양동의 불상(아쉽게도 직접 보지는 못했다)이 인도풍의 의상을 하고 있는 반면, 빈양중동의 경우는 완전히 중국식의 복장을 하고 있다. 더욱 놀라운 것은 북위 선무제가 자신의 아버지 효문제를 모델로 하면서도 무인이 아닌 문인의 모습으로, 게다가 앳돼 보이는 소년 모습의 불상을 만들었다는 점이다. 효문제의 한화정책을 드러내려 했던 것일까?

중국 석각예술의 최고봉으로 인정받아 2000년에 세계문화유산에 등재된 용문석굴의 백미는 봉선사의 비로사나불상이다. 불상을 목도한 순간 일본 고류지(廣隆寺)의 목조미륵보살반가사유상을 처음 봤을 때의 느낌이 들었다. 살아 있는 생명체를 보듯 불상의 기운을 고스란히 몸으로 느껴보고 싶었다. 용문석굴의 불상은 두상이 파괴된 것이 많은데, 대부분 문화대혁명 당시 홍위병에 의해 파괴되었다고 한다. 두상이 파괴된 불상의 모습에서 경주 남산의 수많은 머리 잘린 불상의 모습이 겹쳐 보였다. 중국에 불교가 전래되었음을 말해주는 백마사, 불교라는 새로운 종교와 기존 종교 간의 갈등을 보여주는 백마사 분경대의 일화, 중국 불교의 절정이라 할 수 있는 용문석굴과 중국의 천하제일탑이라는 철탑까지... 이번 연수는 중국 불교와 관련된 중요 문화재를 답사한 점에서도 큰 의미가 있다.

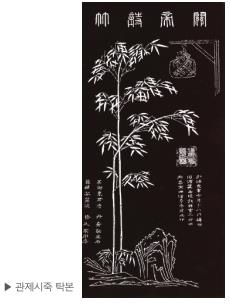

다음으로 기억에 남는 곳은 공자와 더불어 성인으로 추앙받는 관우의 무덤 관림(關林)과 드라마 ‘판관 포청천’으로 유명한 포증의 사당 포공사였다. 먼저 서울에 동묘가 있어 우리에게도 친근(?)한 관우는 “머리는 낙양을 베개 삼고, 몸은 당양(當陽)에 누워 있으며, 혼은 고향으로 돌아갔다”고 전해진다. 관우는 죽었을 때 한수정후(漢壽亭侯)였지만, 청대에는 충의신무관성대제림(忠義神武關聖大帝林)으로까지 승격되었으며, 매년 제사까지 지내고 있다. 관림에서 가장 인상 깊었던 것은 관제시죽도(關帝詩竹圖)였다.

不謝東君意(동군의 호의에 감사하지 않으니)

丹靑獨立名(선명한 빛깔로 홀로 이름을 세우리)

莫嫌孤葉淡(외로운 잎 초라하다고 하지 말지니)

終久不凋零(끝내 시들어 떨어지지 않으리)

자신의 일편단심을 사시사철 그 잎이 변하지 않는 푸른 대나무로 비유하면서 조조의 회유를 거절하려고 쓴 이 시는 마치 정몽주의 단심가(丹心歌)를 보는 듯하다. 둘 다 자신의 충과 의를 시로 드러냈으며, 때문에 후세에 영원히 충신으로써 기억되고 있기 때문이다. 무엇보다 관제시죽은 글자의 한 획 한 획을 대나무 잎으로 표현한 창의적 발상에 놀라지 않을 수 없다. 그렇지만 곰곰이 생각해 보면 관우에 대한 추앙이나 신격화는 왕조의 필요에 의해 만들어진 것이고, 어쩌면 지금 사람들은 그의 충의를 기리기 위해서라기보다 그가 재물신이기에 더 많이 찾아오는 것은 아닐까 하는 생각이 들었다. 이를 반영하듯 관림 중에서도 재물신으로서 관우상을 모신 이전(二殿)에서 향을 피우고 절하는 현지 중국인들이 가장 많았다.

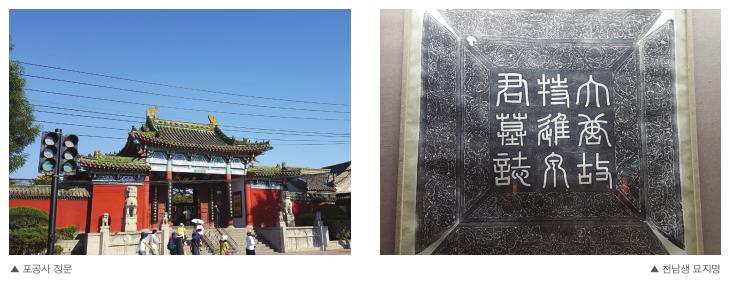

다음으로 우리에게는 “개작두를 대령하라”고 호통 치던 판관 포청천으로 유명한 포증의 사당 포공사에 들렀다. 포증은 권력에 아부하거나 굴하지 않고 오직 법에 따라 판결을 내렸기에 철면무사(鐵面無私)는 그의 대명사가 되었다. 심지어 유언에서도 “훗날 나의 자손 가운데 벼슬하다가 뇌물을 받는 자가 있으면 본가(本家)로 돌아올 수 없게 하고, 사망한 후에도 선산에 묻히지 못하게 하라. 나의 뜻을 따르지 않으면 나의 자손이 아니다”라고 할 정도였다. 때문에 그가 지개봉부(知開封府)에 있을 때 개봉에서는 뇌물이 오가지 않았다고 한다. 말 그대로 청백리(淸白吏)의 삶을 산 것이다.

그래서일까. 현지 중국인들은 자기 자식이 포증과 같은 관리가 되기를 바라며 포공사를 찾아 개봉부제명기비(開封府題名記碑)에 기록된 포증의 이름을 손으로 만진다고 한다. 그래서인지 유독 포증의 이름은 닳아서 잘 보이지 않는다. 드라마에서 보던 작두형은 송대에는 없었으며, 이마의 초승달과 위엄을 드러내는 풍채 또한 역사적 사실과는 거리가 있다. 그의 무덤에서 나온 유골에 근거한 초상화에서 그의 키는 165cm 밖에 되지 않는다고 추정한다. 작은 키와 덩치에도 불구하고 강력한 카리스마로 법 앞의 공명정대함을 실천했던 포증의 모습은 시대와 국가를 뛰어넘어 우리에게 많은 메시지를 준다. 여전히 자신의 지위를 이용한 갑질과 부정, 청탁을 일삼는 지도층이 존재하는 오늘날, 정직과 상식이 통하는 사회를 원하는 국민들이 희망하는 올바른 관리의 모습, 혹은 지도자의 모습을 보여주는 것이 아닐까.

여러 가지 상념이 떠올랐던 천남생의 무덤

중국에서 고구려 유민(?)을 본 것도 기억에 남는다. 연개소문(淵蓋蘇文)의 아들이자 적국인 당(唐)에 투항해 민족의 배신자(?)로 낙인 찍힌 천남생(泉南生)의 묘지를 봤다. 따갑기만 하던 햇볕이 서쪽 지평선을 향해 빛을 바래가던 무렵, 아무런 안내 표지판 없이 밭 한가운데 방치된 천남생의 무덤 곁에서 그의 일생에 대해 듣고 있자니 여러 가지 상념이 머리에 떠올랐다.

고구려의 반역자라는 《삼국사기(三國史記)》의 평가는 정당하다는 생각이 들면서도, 자신의 가족에게조차 버림받은 상황에서 이역만리 타국에서 살아남기 위해 당에 충성할 수밖에 없었던 그의 일생이 가엾다는 동정심이 생기는 것은 무슨 이유일까? 천남생뿐만 아니라 백제의 의자왕(義慈王)과 부여륭(扶餘隆), 흑치상지(黑齒常之) 또한 연남생과 비슷한 처지가 아니었을까? 이들 또한 북망산에 묻혀 있다는데, 이들에게 나라와 국가에 대한 애국심 혹은 백성들을 지키고 보호해야 한다는 사명감은 없었을까? 단순히 개인의 생존 혹은 권력을 누리기 위해 고국을 멸망시킨 나라에 충성을 했던 것일까? 무언가 정리되지 않은 머릿속과 착잡한 심경을 뒤로 하면서 천남생의 무덤 때문에 삼국통일 이후 고구려와 백제 유민들의 디아스포라에 대해 생각하게 되었고, 학생들에게 삼국통일을 가르칠 때 이들 유민의 입장에서 통일과 이후 그들의 삶에 대해 가르칠 수 있는 단서를 제공해 주었다는 점에서 개인적으로 큰 자극이 되었다.

마지막으로 연수 내내 날씨가 더웠지만 한 곳이라도 더 보여주기 위해 노력한 재단 담당자분과 불평 없이 하나라도 더 알고자 열심히 걷고 질문했던 동료 선생님들에게 감사함을 전한다. 덕분에 이번 연수를 통해 계획보다 더 많은 일정을 소화할 수 있었으며, 연수를 통해 알게 된 내용을 수업에서 어떻게 녹여낼 것인가 고민할 수 있었다.