동북아역사재단 2017년 06월호 뉴스레터

조선과 일본의 첨예한 충돌 사안이었던 교간

교간은 조선과 일본의 문화, 관습, 의식의 차이가 가장 첨예하게 충돌한 사안이었다. 조선 전기까지만 해도 왜관 주변에는 일본 남성이 처자식을 대동하고 와서 거주하는 예가 적지 않았다. 반면 조선 후기 왜관은 조선 정부의 규제로 일본 여성의 체류는 물론 조선 여성의 출입도 금지된 ‘남성들만의 공간’이었다. 재관자들이 여성과 공식적으로 접촉할 기회는 매일 아침 왜관의 정문 앞에서 열리는 조시(朝市)에서 인근 마을 부녀자들로부터 식재료를 구입할 때와, 숙배(肅拜, 일본사신이 객사(客舍)에서 전패(殿牌)에 배례하는 의식) 후 연향대청(宴享大廳)에서 벌어지는 향응에서 여악(女樂, 기생의 여흥)을 감상할 때 정도였다.

하지만 실제로는 조선 여성이 왜관에 잠입, 교간한 사실이 발각되어 조선 정부가 해당 여성과 중개한 조선인을 사형에 처하는 사건이 종종 발생했다. 조선의 문헌에는 1661년 교간 사실이 발각되어 당사자인 여성과 조선인 공모자가 효시되었다는 기록이 보인다. 일본의 경우 나가사키(長崎市) 데지마(出島)의 네덜란드 상관에 체류하는 네덜란드인이나 도진야시키(唐人屋敷)의 중국인도 자국의 여성을 동반하고 입국하는 것은 금지되어 있었지만 유녀(遊女)의 출입은 허용되었다고 한다. 조선 정부가 교간에 대해 극단적인 엄형 방침을 취한 이유는 당시 조선 사회를 지배하던 유교적 윤리관의 관점에서 용납하기 어려웠을 것이라 보는 시각이 일반적이다. 또는 혼혈인의 증가로 초래될 민족적 위기를 예방하기 위한 정치적 조치로 해석하는 견해도 있다. 어쨌거나 당초 조선은 여성과 중개인을 처벌하는데 그쳤으나 1690년 교간 사건을 계기로 쓰시마 번에게 당사자인 일본인도 사형에 처하도록 요구하기 시작했다.

하지만 이 문제에 관한 쓰시마 번의 입장은 조선과 현격하게 달라서 교간자에게 조선 도항 금지령을 내리는 정도로 그치곤 했다. 1707년 감옥(甘玉)이라는 여인과 중개인이 교간 혐의로 체포되었을 때에도 쓰시마 번청은 관수(館守, 왜관 관리자)에게 지시하여 재관자들 중 조금이라도 의심스러운 자를 조속히 쓰시마로 귀국하게 했다. 쓰시마 번은 교간자를 어디까지나 번 내부 문제로 처리했던 것이다. 조선 정부는 관수에게 감옥의 상대를 색출하여 처벌해 달라는 요청을 넣었으나 관수는 진상이 불분명하다는 이유로 응하지 않았다. 이처럼 관수가 조선의 요구에 계속 불응하자 1708년 쓰시마에 건너간 조선의 역관 사절단은 전년에 있었던 교간 사건의 당사자 색출과 처벌을 번청에 요구하였다.

그러자 쓰시마 번은 “일본에서는 사츠마 번(薩摩藩)・마츠마에 번(松前藩) 사람이 각기 류큐(琉球, 오키나와)・에조치(蝦夷地, 홋카이도) 사람과 남녀 관계를 갖는 것에 관해 막부가 금제를 두고 있지 않으며, 타국의 여성과 그러한 관계를 가졌다고 해서 처벌되는 일도 없다. 일본의 관습을 전혀 배려하지 않은 채 조선의 형벌 관습을 일본인에까지 강요하는 것은 부당한 처사다. 허나 통교 상대인 조선의 금제도 존중해야 하므로 교간자를 대면시켜서 죄상이 명백할 경우 유배에 처하여 이후의 규정으로 삼겠다”고 항변했다. 이러한 반응에도 만족하지 못한 조선은 1711년 조선통신사의 일본 방문에서 쓰시마 번에게 재차 약조 체결을 요구했다. 이렇게 해서 체결된 조항이 다음의 ‘신묘약조’이다.

- 쓰시마인이 왜관을 빠져나와 강간(强奸)할 경우 율문(律文, 大明律)에 의거하여 사형으로 논단한다.

- 여성을 유인하여 화간(和奸)한 자 및 강간미수자(强奸未遂者)는 영원유배에 처한다.

- 왜관에 잠입한 여성을 (조선에) 통보하지 않고 교간한 자는 유배로써 벌한다.

종래 조선은 교간의 구체적인 상황에 관계없이 교간한 일본인에 대해 일률적으로 사형 적용을 주장해 왔다. 그러나 이 약조에서는 교간 행위를 세 종류로 분류하여 각기 형벌의 차별화를 꾀하였다. 적어도 문헌상에 남아 있는 교간 사례로 보면 ‘조선인 중개자에 의해 여성이 왜관에 잠입하는 경우’ 즉 위 약조의 세 번째 규정에 해당하는 사건이 다수를 점하고 있으므로 쓰시마 번 입장에서는 이전부터 자신들이 주장해 왔던 ‘유배’가 약조에 반영된 셈이다.

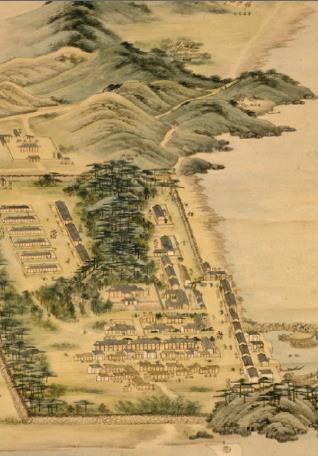

니혼마치와는 근본적으로 달랐던 초량왜관

마지막으로 왜관 연구에서 보이는 문제점에 관해 간단히 언급하면, 일본 학계에서는 부산의 왜관을 ‘조선의 니혼마치(日本町)’라고 하여 과거 동남아시아 지역에 존재했던 ‘니혼마치, 니혼진마치(日本人町)’에 비유하여 설명하는 경우를 종종 발견할 수 있다. 니혼마치란 17세기 초 일본인의 활발한 해외 무역활동에 의해 동남아시아 각지에 형성되었던 일본인 거주 지역을 일컫는다. 1630년대에 접어들어 에도막부가 본격적으로 쇄국령을 발포하여 ‘일본인의 해외 도항과 해외 주재 일본인의 귀국’을 금지하자 니혼마치는 본국 일본과의 유대가 단절되어 18세기에 자연 소멸했다. 동남아시아 지역에 니혼마치가 형성된 요인 중 하나가 해당 국가의 일본인 통제였다는 점에서 니혼마치는 왜관과 유사하다. 그러나 니혼마치는 주요 구성원이 상업이민자로 이루어진 일본인 집단거류지였다는 점에서 왜관과는 상이한 부분이 많다.

물론 부산 왜관을 니혼마치에 비유하는 것이 양자를 동일시해서라기보다 해외의 일본인 거류구역이 소멸된 쇄국의 시대에 유일하게 조선에 왜관이 존재했다는 사실과, 그만큼 에도시대 일본의 대외관계에서 대조선관계가 예외적인 형태였음을 강조하기 위한 의도로 이해된다. 하지만 그러한 단선적인 비유가 왜관의 성격에 대해 자칫 오해를 초래할 여지가 있다는 점도 부정할 수는 없을 것이다.