동북아역사재단 2017년 06월호 뉴스레터

- 박삼헌 (건국대 일어교육학과 교수)

선전포고 이후 황거에 설치되었던 대본영은 전선으로 향하는 병참기지인 히로시마로 이동하였다. 이곳에서 메이지 천황은 전쟁을 진두지휘하는 통수권자의 역할을 충실히 수행하였고 전쟁의 승리는 메이지 천황의 권위를 확고히 하는 결과를 낳았다. 따라서 히로시마는 근대 일본 최초의 대규모 대외 전쟁과 승리 그리고 그와 관련된 천황제 확립과 깊이 관련된 장소라 할 수 있다.

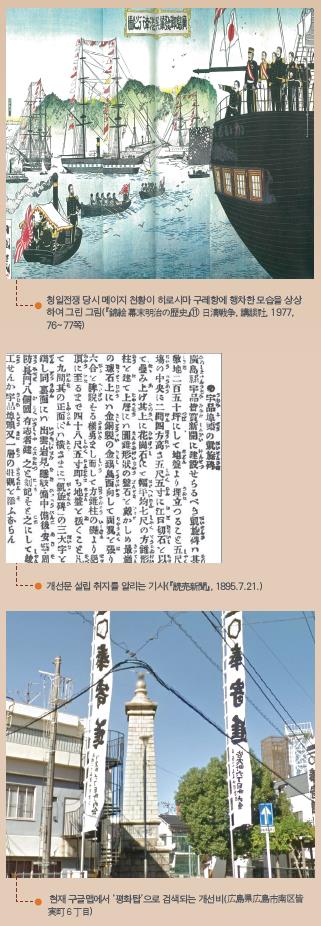

‘일청전쟁 개선비’에서 ‘평화탑’으로

1895년 7월, 귀국하는 일본군을 맞이하고자 임시 개선문을 설치하는 등 전쟁 승리를 축하하는 히로시마 주민들의 열기는 매우 뜨거웠다. 이에 부응하듯 이즈모(出雲) 등 8개 지역 유지들은 성금을 모아 임시 개선문 자리에 1896년 ‘일청전쟁 개선비’를 세웠다. 전면에는 ‘개선비’, 후면에는 ‘이즈모 등 8개 지역 유지들이 세우다’를 새겼으며 위에는 서쪽을 향해 양 날개를 펼친 금동 긴시를 장식하였다. 긴시는 《일본서기》에 등장하는 금빛 솔개로 제1대 천황이라 일컬어지는 진무천황이 동쪽을 정벌할 때 천황의 활에 앉아 적들의 눈을 멀게 해 승리를 도왔다고 전해지는 새다. 이런 의미에서 ‘일청전쟁 개선비’는 메이지 천황의 지도 아래 청일전쟁 승리에 기여한 수많은 ‘긴시’들 즉 ‘신민의 자부심’을 드러내는 장치다. 이후 ‘신민의 자부심’은 러일전쟁, 아시아태평양전쟁으로 이어지는 ‘제국 전쟁’을 지탱하는 근거가 되었다. 그러나 시간의 흐름 속에서 자기 증식된 ‘신민의 자부심’은 결국 1945년 ‘대일본제국’ 패망으로 종지부를 찍고 말았다.

그렇다면 이후 ‘일청전쟁 개선비’로 상징되는 ‘신민의 자부심’은 어떻게 되었을까? 주지하다시피 ‘대일본제국헌법’은 ‘전쟁 포기’를 명기한 제9조를 포함하는 ‘일본국헌법’으로 대체되었다. ‘전쟁’을 포기하고 ‘평화’를 선택한 전후 일본이 시작된 것이다. 전후 일본의 ‘평화’ 지향은 ‘일청전쟁 개선비’에도 반영되었다. 1947년에 전면의 ‘개선비’라는 글자가 시멘트로 가려지고 그 위에 ‘평화탑’이라는 글자가 새겨졌다. 군국주의 기념물을 조사하는 GHQ(General Headquaters, 연합군 최고사령부)의 시선을 피하기 위한 조치였다. 그 결과 현재 비 위에 장식된 천황의 ‘긴시’는 지역 주민들로부터 평화를 상징하는 ‘비둘기’로 받아들여지고 있다. 마치 전쟁을 일으킨 ‘가해’의 역사를 소거한 채 이제는 ‘평화’의 상징으로 기능하는 히로시마 원폭돔처럼 말이다.

반핵 평화의 상징, 원폭돔

원자폭탄의 참혹함을 알리는 반핵 평화의 상징, 히로시마 원폭돔. 이곳은 1996년 세계유산으로 지정된 이래 과거의 어두운 ‘기억’을 현재에 되살려 ‘반성’의 계기로 삼는 이른바 다크 투어리즘의 대표적 장소다. 2016년 5월 27일 G7 정상회의를 마친 버락 오바마(Barack Obama) 미국 대통령이 히로시마의 평화 기념공원을 찾아 ‘원폭 희생자 위령비’에 헌화하였다. 1945년 미국의 히로시마・나가사키 원폭 투하 이후 현직 미국 대통령으로서는 71년 만에 처음이었다. 물론 오바마는 미국의 원폭 투하에 대해 사죄하지 않았다. 하지만 히로시마 원폭 피해자들을 포함한 대다수 일본인들은 그가 원폭돔 앞에 선 것 자체를 ‘미국이 사실상 사죄한 것’으로 받아들였다. 히로시마라는 공간을 통해 전쟁에 대한 ‘가해 의식’을 인류 최초의 원폭 투하라는 ‘피해 의식’으로 대체해 온 전후 70년의 노력이 마침내 완성되는 순간이었다.

한편 1945년 피폭 당시 히로시마에는 8만~10만여 명의 조선인이 있었다고 한다. 피폭자만 5만이 넘고 사망자가 3만여 명에 이른다고 한다. 당시 히로시마 피폭자의 약 10%가 조선인이었다고도 추정된다. 자발적이든 강제 동원되었든 근대 일본의 대표적 군사도시 히로시마에서 노동자로 살아가던 이들 또한 원자폭탄의 희생자다. 하지만 이들은 천황의 ‘신민’이라는 자부심으로부터 거리감이 있는 ‘식민’의 존재였다는 점에서 ‘제국’과 ‘전쟁’이라는 이중의 희생자다. 이들의 희생을 기리는 ‘한국인 원폭 희생자 위령비’가 1970년에 세워졌다. 애초 평화공원 밖 도로변에 세워진 위령비가 일본 정부의 허가를 받아 평화공원 안으로 옮겨진 것은 1999년이었다. ‘식민’ 조선인이 히로시마에서 원폭 피해를 입을 수밖에 없었던 ‘제국’의 모순이 형식적으로나마 시민권을 획득하기까지 29년의 긴 시간이 필요했던 것이다.

오바마 대통령이 평화기념공원을 방문한다는 소식이 알려지자 한국인 원폭 피해자들은 공원 내 ‘한국인 원폭 희생자 위령비’도 찾아달라고 요청했다. 하지만 오바마는 연설에서 ‘수십만의 일본인 남성과 여성, 아이들, 수많은 한국인, 12명의 미국인 포로’를 언급했을 뿐 원폭돔에서 몇 분 거리에 있는 ‘한국인 원폭 희생자 위령비’는 끝내 외면하였다. 이는 2017년 현재, 히로시마라는 도시 공간이 전쟁을 일으킨 ‘가해 의식’을 원폭 투하라는 ‘피해 의식’으로 대체하는 한편, 보다 근원적 모순인 ‘식민 지배’의 기억마 저도 소거하는 ‘망각’의 도시가 되어 가고 있음을 말해주는 것은 아닐까.