동북아역사재단 2017년 06월호 뉴스레터

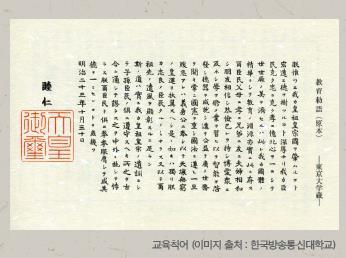

오사카(大阪)부 국유지 헐값 매각으로 문제가 된 모리토모(森友) 학원을 둘러싼 정치스캔들로 아베 정부가 야당의 공격을 받고 있다. 아베 수상의 부인 아키에(昭惠) 여사가 명예교장이었던 모리토모 학원 유치원에서 “짐이 생각건대 우리의 황조 황종이 나라를 창설한 것은 극히 광대하고 영원한 것이며, 덕을 세운 것은 지극히 깊고 원대한 것이었다”로 시작되는 ‘교육칙어’를 암송하게 한다는 보도를 전후하여 일본 의회에서는 교육칙어에 대한 각료의 인식이 논란이 되었다. 그러다가 지난 3월 31일 아베 내각은 근대 제국주의 시기 도덕과 교육의 기본 방침이었던 이 교육칙어의 사용 금지를 요구한 질문주의서에 대해 ‘칙어를 우리나라 교육의 유일한 근본으로 삼도록 지도하는 것은 부적절하다’고 하면서도 ‘헌법과 교육기본법 등을 위반하지 않는 형태의 교재로 사용하는 것은 부정하지 않는다’는 답변서를 각의 결정하였다. 교육칙어에서 제시하는 가치 외에 다른 가치를 인정하지 않는 배타적 내용을 담고 있으며 현행 헌법의 이념과도 배치되는 근대 제국주의 시대의 교육칙어를 학교에서 가르칠 수 있다는 것이다.

교육칙어는 일본 제국헌법이 공포된 다음 해인 1890년 메이지(明治) 일왕이 교육과 관련하여 밝힌 의지를 문서화하여 공포한 것이다. 패전 이후 1948년 일본 의회는 교육칙어가 ‘주권 재군(在君) 및 신화적 국체(國體)관에 근거하고’ 또 ‘기본적인 인권을 훼손’한다는 등의 이유로 교육칙어의 실효를 결의하였다. 그런데 이 교육칙어가 70여 년이 지난 지금 다시 언급되고 최근 헌법 개정을 둘러싼 논의와 맞물리면서 재조명 받고 있다. 이 글에서는 일본에서의 교육칙어를 둘러싼 논란과 관련하여 교육칙어가 작성되고 공포된 배경과 내용, 의미와 문제점 등에 대해 간략하게 살펴보도록 하겠다.

서구화에 대한 위기의식과 교육칙어 공포

그러자 ‘천황’ 중심의 전통적인 질서관과 가족관이 붕괴된다는 위기의식이 확산되면서 국민 도덕의 중심을 어떻게 설정할 것인가에 대한 논의(덕육 논쟁)가 진행되었다. 당시 국회개설을 요구하는 자유민권운동과 신정부 주도의 서구화, 산업화, 근대화 정책에 반대하는 보수 세력을 중심으로 전통주의적이고 유교주의적인 덕육(德育) 강화 운동이 전개되었고, 국민국가 형성과 국민 통합의 과정에서 일본의 ‘국체’, 만세일계의 ‘천황제’를 도덕의 축으로 세워야 한다는 주장이 힘을 받게 되었다.

1890년 초 지방장관회의에서 당시 야마가타(山県有朋) 내각에 민심을 통합하는 대책을 요망하였고 일왕은 문부 대신에게 ‘교육상의 잠언을 편찬하라’는 지시를 내렸다. 그런데 당시 문부 대신이었던 에노모토(榎本武揚)가 이를 즉각 추진하지 않자 관직에서 물러나게 하고 후임 요시카와(芳川顕正) 문부 대신이 추진하게 하였다. 요시카와는 먼저 제국대 나카무라(中村正直) 교수에게 원안을 작성하게 했고, 이어서 법제국의 이노우에(井上毅) 안이 작성되었으며, 추밀원 고문 모토다(元田永孚) 안이 작성되었다. 이 과정에서 나카무라 안은 종교색이 강하다는 이유로 파기되었으며 최종안은 이노우에 안을 기본으로 모토다가 이노우에 문안을 수정하여 완성되었다.

국가주의적 교육의 기본방침으로서의 교육칙어

교육칙어에서는 교육의 근본을 ‘황조 황종’의 유훈에 두고 유교적인 덕목을 강조하면서 가족 국가관에 근거한 충군 애국주의와 국가주의적 교육관에 입각한 수신(修身) 도덕 교육을 강조하고 있다. 일왕이 당시 야마카와 총리와 요시카와 문부 대신에게 하사한 칙어의 형식으로 공포된 교육칙어는 서문과 수신의 덕목을 열거한 본문, 결어의 3부 구성으로 되어 있다.

먼저 서문에서는 국민 도덕의 근거를 일왕 선조의 교훈과 국체의 가치에 한정시키고 있다. 이에 따르면 내면 정신세계의 권위를 서문에서 명시한 가치 외에 다른 곳에 두는 것은 국체에 반하는 것을 의미한다. 본문에서는 부모에 대한 효, 형제 우애, 박애, 공익, 국법 준수, 의용봉공(義勇奉公) 등 12개 덕목을 국민이 갖추어야 할 가치로 제시하고 있다. 그런데 이들 덕목을 갖추고 인격을 형성하는 목적은 일왕의 충량한 신민(臣民)이 되고 조상의 미풍을 현창(顯彰)하기 위한 것이다. 부모에 대한 효도 등 일반적인 도덕률을 제시한 전반부에 이어서 후반부에는 국민을 군주에게 지배받는 신민으로 규정하면서 만일 국가가 위급한 사태에 직면하면 대의에 의거하여 용기를 내 황실(皇室)과 국가를 위해 한 몸을 바친다는 내용을 담고 있다. 마지막 결론 부분에서는 이러한 도덕이 시대와 공간을 초월하여 오류가 없는 보편적 가치라고 한다.

교육칙어는 법령이 아니고 일왕 자신의 ‘말씀’으로 취급되었기에 일왕만이 서명하였으며 문부 대신을 통해 하사되었다. 문부성은 일왕 부처의 사진과 교육칙어 등사본을 각 학교에 배포하였고 이는 학교 봉안전에 안치되었다. 교장은 기원절(건국일)과 천장절(일왕 생일) 등의 행사 날에 전교생을 대상으로 교육칙어를 봉독하였고, 이러한 의식을 통해 교육칙어는 국민 도덕의 절대적 기준이자 교육의 최고 원리와 목표로서 권위를 갖추어 갔다.

근대 국민국가를 형성하는 과정에서 제국헌법(1889년)과 교육칙어(1890년)는 국가 형성과 국민 통합의 근간이었다. 제국헌법이 ‘천황제 국가’의 정치적 통일 원리라고 한다면 교육칙어는 국가의 정신적 통일과 통합 원리로 이른바 일본의 ‘국체’ 관념과 국민정신을 상징하는 근본이념으로 기능하였다. 교육칙어는 제국헌법과 짝을 이루어 국가 질서를 유지하는 한 축을 담당하였다고 할 수 있다.

교육칙어의 확대와 신격화의 문제점

교육칙어는 일본 제국주의 지배 하의 식민지에서도 수신과 도덕 교육의 기본 방침으로서 교육 전반에 있어 최고 규범으로 확대되어 갔다. 하지만 이 과정에서 교육칙어의 확대 적용이 조용하게 추진된 것만은 아니었다. 청일전쟁의 결과로 타이완을 식민지화 한 후 교육칙어의 확대 적용을 둘러싸고 논란이 있었다. 교육 현장에서 교육칙어와 기미가요(君が代)를 제창하더라도 식민지인들이 일본인처럼 ‘감격하여 눈물을 흘리는 것'을 기대하기 어려운 현실에서 제2의 칙어가 필요하다는 의견이 제시된 것이다. 제국주의적 지배 체제에 적합한 교화 이데올로기가 모색되던 청일전쟁과 러일전쟁 사이의 시기에 이러한 주장은 그다지 과격한 것은 아니었다. 국가주의적인 교육칙어의 불완전성을 보완하기 위한 제2의 교육칙어 공포론 주장은 리버럴한 정치가로 알려진 사이온지(西園寺公望) 등에 의해 논의되기도 하였다. 1900년대 이후에는 문부성의 수신교과서 기초 위원이 교육칙어 철회를 주장하기도 하였으며 정치가가 교육칙어 변경을 주장하기도 하였다.

그런데 점차 교육칙어의 권위에 도전하거나 훼손시킬 수 있는 주장과 사건은 ‘불경’하다고 공격받게되었고, 교육칙어의 취지를 철저히 한다는 건의안이 제국의회에서 가결되었다. 이후에는 권력 내부에서 논의되었던 교육칙어 재검토 또는 교육칙어 추가 등을 주장하는 세력에 대한 견제가 강화되었다. 식민지 교화 이데올로기로서 교육칙어의 불합리성 문제는 개선되지 않은 채 이민족 지배 정책에서도 교화 수단의 한 축을 담당하게 된다. 또 ‘만주사변’ 이후 제국주의 일본의 대륙 침략이 본격화되고 황민화정책이 실시되면서 교육칙어는 교육의 사상적 기초로 더욱 신격화되어 갔다. 모든 학생들에게 교육칙어를 암송하게 하였고 교육칙어의 등사본은 거의 모든 학교에서 ‘고신에이(御真影, 일왕 부처 사진)’와 함께 봉안전과 봉안고 등이라 불린 특별한 장소에 보관되었다.

교육칙어의 재생(再生)과 헌법 개정 논의

교육칙어는 그 해석이 다수 존재하는데 ‘국가의 위급 상황이 발생하면 황운을 부익하기 위해 의용봉공한다’고 해석할 수 있는 부분은 군국주의와 연계된다고 지적되었다. 패전 이후 연합군 최고사령관 총사령부(GHQ)의 점령 하에서 점령 당국은 이러한 내용의 교육칙어를 교육의 기본방침으로 간주하는 것을 금지하고 학교 행사에서 봉독하는 것을 폐지하는 조치를 내렸다. GHQ는 교육칙어가 신격화되는 점에 주목하였으며 이에 따라 일본 문부성은 교육칙어의 봉독을 금지시키고 신성시하는 것을 금지하였다.

교육칙어 금지 조치 이후 1947년에는 교육의 기본 방침으로 ‘교육기본법’이 제정되었다. 이 교육기본법은 인격의 완성을 목표로 개인의 가치 존중과 자주적인 정신의 건강한 국민을 육성한다는 내용을 담고 있다. 일본에서는 기본 인권과 보편적 가치에 기반한 교육기본법에 입각하여 평화와 민주주의 교육이 추진되어 왔다. 그런데 제1차 아베 정권 하에서 1947년 제정된 교육기본법이 약 60여 년 만에 개정되었다.

패전 이후 2006년 교육기본법 개정에 이르는 동안 일본에서는 과거 지향적인 움직임이 지속되었다. 기원절 부활, 교과서 공격, 역사수정주의 역사관 확산, 그리고 교육기본법 개정 등. 최근 모리토모 학원 관련 정치스캔들 속에서 드러난 교육칙어의 ‘재생’에 이르기까지 일련의 움직임은 일본 사회의 역사인식 후퇴를 우려하게 한다. 개정 교육기본법 제2조에는 도덕심, 일본의 전통과 문화, 공공의 정신, 나라와 향토사랑 등의 덕목이 교육 목표로 제시되어 있는데 이것은 앞에서 언급한 과거 메이지시대 교육칙어의 내용을 연상시킨다. 내년 메이지유신 150주년을 앞두고 헌법 개정에 대한 논의가 진행되는 가운데 교육칙어의 ‘재생(再生)’과 같은 과거 회귀적 움직임을 볼 때 개헌 방향도 주시할 필요가 있다.