동북아역사재단 2022년 04월호 뉴스레터

중국 속 작은 섬, 경기툰

경기툰(京畿屯)은 중국 지린성(吉林省) 퉁화시(通化市) 류허현(柳河縣) 장자뎬향(姜家店鄕) 우싱촌(五星村)에 위치하는 중국동포 마을이다. 필자가 이 마을을 처음 알게 된 것은 베이징에서 유학을 하던 1990년대 중후반이다. 평소 가깝게 지내던 분의 댁을 방문했는데, 가사일을 돌봐주시는 아주머니가 한국말을 아주 잘 하셨다.

“아주머니, 서울말을 어떻게 그렇게 잘 하세요?”

“우리 마을에서는 다 이런 말을 해요.”

“아 그래요? 어디서 배우셨어요?”

“우리 마을 사람들은 모두 경기도에서 왔어요.

우리 친정은 용인에서 왔고, 시댁은 안성에서 왔어요.”

나는 유학을 마치고 한국에 돌아와 한 대학에서 강사로 일하게 됐는데, 일주일에 한 번 정도 안성에 가서 강의를 했다. 강의를 마친 후에 안성군청을 찾아 일제시기 이주한 분들에 대한 기록이 있는지 살펴봤다. 그런데 놀랍게도 날짜까지 정확하게 관련 기록이 남아 있었다. 나는 2000년과 2001년 두 차례 학생들을 데리고 경기툰을 찾아 경기툰 사람들의 이주사와 생활을 조사했다.

경기툰은 2000년 당시 76가구에 296명이 거주하고 있었다. 마을 분들이 모두 경기도에서 이주했기 때문에 마을이름을 경기툰이라 했다. 경기툰에서는 한국 표준어를 쓴다는 사실이 알려져 옌볜(延邊)방송국 아나운서들이 한국어를 배우기 위해 이 마을을 자주 방문한다고 한다. 뿐만 아니라 베이징의 중양민족대학(中央民族大學)과 산둥성(山東省)의 옌타이대학(煙台大學) 학생들이 한국어 실습을 나오기도 했다고 한다.

경기툰 사람들은 이주한 지 60년이 지났으나 언어나 음식, 가옥, 생활습관 등 한국 경기도에서 살던 모습 그대로 유지하고 있었다. 된장찌개를 끓여먹고, 초가집에 재를 이용해 뒤처리를 하는 재래식 화장실, 중요한 날이면 한복을 입고 장구를 치고, 아리랑을 불렀다. 경기툰은 중국 속 작은 섬이었다.

일본에 의한 취업 이민

경기툰 사람들은 1940년대 태평양전쟁이 막바지에 이르렀을 때 일제가 군량미 확보를 위해 이주시킨 경기도 일대 주민들이다. 일제는 “만주에 가면 배부르게 먹고 잘 살 수 있다”, “땅과 집을 준다”고 선전했다. 1940년 3월 16일 50가구가 경기툰에 도착했는데, 일본인들이 일본 국기를 들고 환영해줬다.

일제는 한족들이 살던 집을 강제로 빼앗아 경기툰 사람들에게 나눠줬다. 이로 인해 한족들은 경기툰 사람들에게 반감을 갖게 됐다. 이는 일제가 조선인과 한족의 갈등을 조장하기 위해 일부러 시행한 정책이었다. 현지 한족들은 조선인을 ‘가오리빵즈(고려방망이)’라 욕하는데, “방망이를 들고 싸우는 조선인”이라는 뜻이다. 조선인들은 벽돌을 깰 때 “떼놈 대가리 깬다”라고 할 정도로 한족에 대한 감정이 나빴다. 우스운 일화도 있다. 조선인들은 한족들에게 조선욕을 ‘조선할아버지’라고 일부러 잘못 알려줘, 한족들은 조선인을 욕할 때 ‘조선할아버지’라고 했다고 한다.

만주척식회사는 조선인들을 감시하고 독립운동가와 연계를 막기 위해 집단부락을 건설했다. 집단부락 주변에는 4~5미터 높이의 흙담을 쌓아 한족과 마적떼의 습격을 막았다. 이때 병명을 알 수 없는 괴질에 걸려 많은 사람이 죽었다. 우물물이 원인이라고 생각해 1949년 현재의 위치로 마을을 옮겼다. 병에 걸린 사람들은 머리가 모두 빠졌다. 당시 한 가정은 부모가 모두 죽고 남자아이만 남아 등에 한국 주소를 써 기차를 태워 보냈다. 그런데 한국과 교류가 시작된 후 그 아이가 어른이 되어 마을을 찾아왔다고 한다.

마디가 굵은 할머니의 손은 고단했던 삶을 대변한다.

경기툰은 겨울이 일찍 찾아오고, 강수량이 적어 파종과 김매기, 수확 시기를 맞출 수 없었다. 한국에서 가져온 볍씨는 현지에 맞지 않았다. 일제가 나눠준 볍씨 또한 2~3년이 지난 후에 겨우 적응했다. 일제는 이주 시 비용 및 토지, 농기구, 소 대여료 명목으로 농사지은 수확량의 대부분을 수탈해갔다. 일제의 수탈을 피해 뒷간 아래 땅을 파고 벼를 숨겨두기도 했다. 이주할 때 진 빚을 만주척식회사에 갚으면 한국으로 돌아갈 수 있었지만, 흉작과 수탈로 엄두를 낼 수 없었다.

당시 굶주림은 말로 다 할 수 없다. 일제는 농작물을 수탈하고 썩은 조나 사료용 조를 배급했으나 배고품을 잊기에는 역부족이었다. 살아남기 위해 식량이 될 만한 것은 다 먹었다. 두릅나무 뿌리나 수수껍데기 등을 갈아 앙금을 만들어 떡처럼 먹었다. 심지어는 나무껍질을 벗겨 먹기도 했다. 당시 먹지 못해 부어서 죽는 사람이 많았다.

이주한 50가구 중 일곱여덟 집은 한국으로 돌아갔고, 여섯일곱 집은 가족이 몰살했다. 해방이 됐을 때는 27가구만 남았다. 경기툰 마을 주민들이 겪어온 60여 년의 세월은 일제 말기 한국인 농업 이민의 전형적인 모습을 보여준다.

문화대혁명 시기 경기툰 사람들. 가슴에 모두 마오쩌둥 배지를 달고 있다.

노동절을 기념하여 찍은 사진이다. 한복을 입은 두 여인은 붉은 꽃을 들고 있다.

흑백사진 속 붉은 꽃은 인화한 후에 칠한 것이 아니라 사진제작 과정에 칠한 것이라고 한다.

동쪽을 향해 대문을 내고

경기툰 사람들은 처음 도착해 경기도식의 뼈다귀집을 짓고 대문을 동쪽으로 냈다. 자신들이 온 동쪽의 고향마을을 잊지 않기 위해서였다. 만주땅의 찬 바람도 이들의 그리움을 막지 못했다. <암살>이란 영화에 보면 전지현은 “우리 고향마을에서는 집이 헐어도 고치지 않아. 곧 돌아갈 건데 왜 고치겠어”라고 말한다. 아마 경기툰 사람들이 동쪽으로 대문을 낸 것은 곧 고향으로 돌아가리라는 희망을 담았던 것은 아닐까?

1983년부터 한국과 서신 왕래가 시작됐다. 한중 수교 이전인 1989년 이미 홍콩을 경유해 교류가 이뤄졌고 1990년 세 사람이 친척방문으로 한국을 다녀왔다. 수교 이후에는 많은 분들이 친척방문을 목적으로 한국과 긴밀하게 교류했다. 이경하 할아버지는 하얼빈에 있는 대학에서 임업을 공부하고 소련에서 유학도 하셨다. 안성에 살다가 열다섯 살에 이곳으로 이주했는데, 고향에 가고 싶어도 몸이 아파서 가지 못하신다고 하신다. 안성에서 밤을 줍던 일이 생생하다며, 끝내 눈물을 흘리신다.

최봉화 할아버지 환갑잔치(1994년 6월 19일) 한국 환갑 잔치상처럼 음식을 높이 고였다. 벽에는 “남산의 송백처럼 오래오래 앉으세요”라고 써 있다.

경기툰 사람들은 이주한 지 60여 년이 흘렀지만 언어나 음식, 가옥, 생활습관 모두 경기도의 습속을 유지하고 있다. 결혼도 경기툰 내에서만 해 “한 집 걸러 사둔”이라는 말이 있다. 처음 도착해 한국말을 잊지 않기 위해 야학을 세워 조선말을 가르쳤는데, 노인들의 회고에 의하면 “손가락이 연필이었고 마당이 공책이었다”고 한다. 경기툰 사람들이 경기도 말을 잊지 않은 것은 이러한 노력의 결과다.

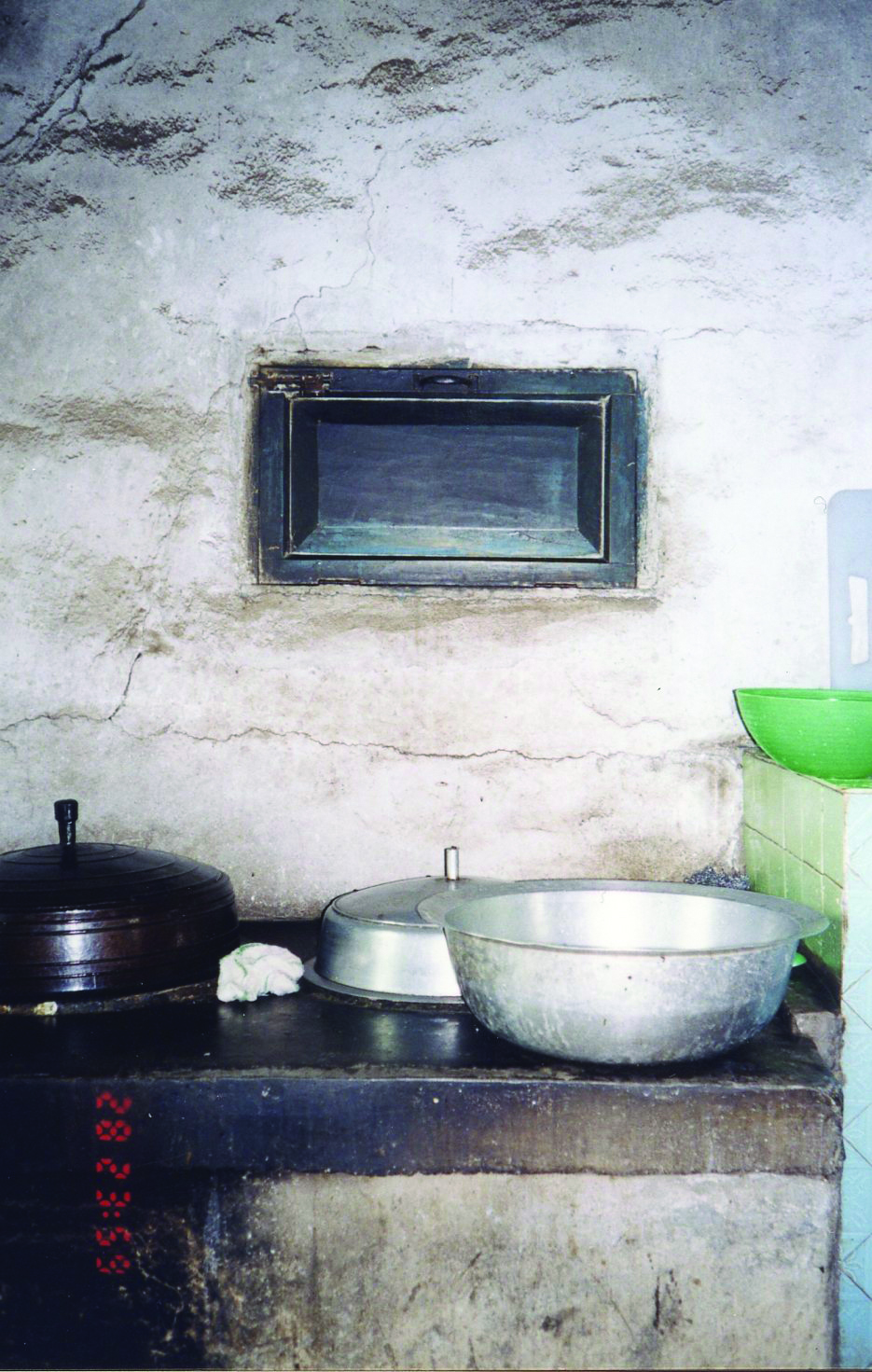

경기툰에 남아 있는 경기도 문화.(왼쪽부터) 베갯잇 문양, 가마솥에 보관한 음식, 부엌에서 방으로 음식을 전달하는 구멍, 안성의 뼈다귀집

한국 라디오 방송도 자주 듣는데, 잘 이해가 가지 않지만 한국 노래를 듣는 것이 행복하다고 한다. ‘세월 따라 노래 따라’를 많이 듣는다. 설과 추석 명절을 쇠고, 그네뛰기, 씨름, 널뛰기를 즐긴다. 한국에서 가져 온 가마솥, 뒤주, 장롱, 숟가락, 놋밥그릇 등은 아직도 그들의 삶을 지키고 있다.

동북아역사재단이 창작한 '중국 경기툰 사람들의 고향 생각' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.