동북아역사재단 2022년 04월호 뉴스레터

1953년 독도 학술조사에 참가한 김연덕 선생을 만나다

요즘 누군가를 만날 때면 시인 정현종의 시 ‘방문객’이 문득문득 떠오른다. 시인이 의미한 것처럼 사람을 만난다는 것은 실로 ‘어마어마한 일’이다. 그의 과거와 현재 그리고 미래, 곧 그의 일생을 함께 만나기 때문이다. 더욱이 내가 알고 있는 역사 속 인물을 만날 때면 더욱 그러하다. 그 시대의 역사를 함께 만나는듯하여 흥분이 된다. 그 마음으로 지난 1월 13일 서울 신사동에서 1953년 독도 학술조사에 참가했던 김연덕(金鍊德) 선생을 만났다. 그는 1931년생으로 올해 우리 나이로 92세다. 독도에 다녀온 그의 이야기는 ‘독도행각’(獨島行脚)이라는 제목으로 ‘라테르네(Laterne)’ 제2호(1953년 12월)에 실려 있다.

김연덕 선생의 '독도 행각'이 실려 있는 '라테르네' 제2호 표지. 회보 이름 'LATERNE'(라테르네)와 삽화 '랜턴'이 보이는데 김 선생의 작품이다.

촬영: 김한용, 제공: 한국산악회

1953년 독도에서 찍은 한국산악회 울릉도•독도학술조사단의 단체 사진. 제일 뒤쪽 두 사람 중 왼쪽에 모자를 쓴 사람이 김연덕 선생이다.

‘라테르네’는 1952년 김연덕 등 서울공대 학생들이 중심이 돼 만든 경기고 동문 산악부의 회보 이름이다. 이 회보는 매년 한 차례씩, 1960년 9호까지 발행됐다. ‘라테르네’는 산악 등반 시 휴대하는 ‘랜턴(lantern)’을 독일어로 표현한 것이다. ‘왜 독일어로 했냐’는 질문에 선생은 좀 더 멋스럽게 보이고 싶었던 것 같다고 했다. ‘라테르네’는 회보의 이름이자 산악부의 이름이기도 했다.

6.25 전쟁으로 뿔뿔이 흩어져 생사조차 알 수 없던 시기, 학생들은 하나둘 서로의 생사를 확인했다. 그들은 피난지 부산에서 ‘라테르네’ 회(會)를 결성하며 ‘등불’ 앞으로 모여 다시 기운을 차리고 어둠을 헤치며 나가보자고 결의했다.

1952년 창간호에 실린 그해 9월 일지에는 라테르네 회의 정명식(丁明植) 회원이 한국산악회에서 주최하는 울릉도・독도학술조사단에 참가하기로 했다가 일정 관계로 참석하지 못했다는 내용이 적혀 있다. 그런데 그해 9월 22일과 24일 학술조사단을 태운 선박이 독도에 접근하려고 할 때마다 갑자기 비행기가 나타나 독도에 폭탄을 투하하는 일이 벌어졌다. 결국 그해 조사단은 독도 조사는 하지 못하고 울릉도 조사만 하였다. 라테르네 2호(1953년)에는 1952년 상황이 간략히 적혀 있는데 국적불명 비행기의 폭격으로 1km 밖에서 독도 전경만 촬영했다고 한다.

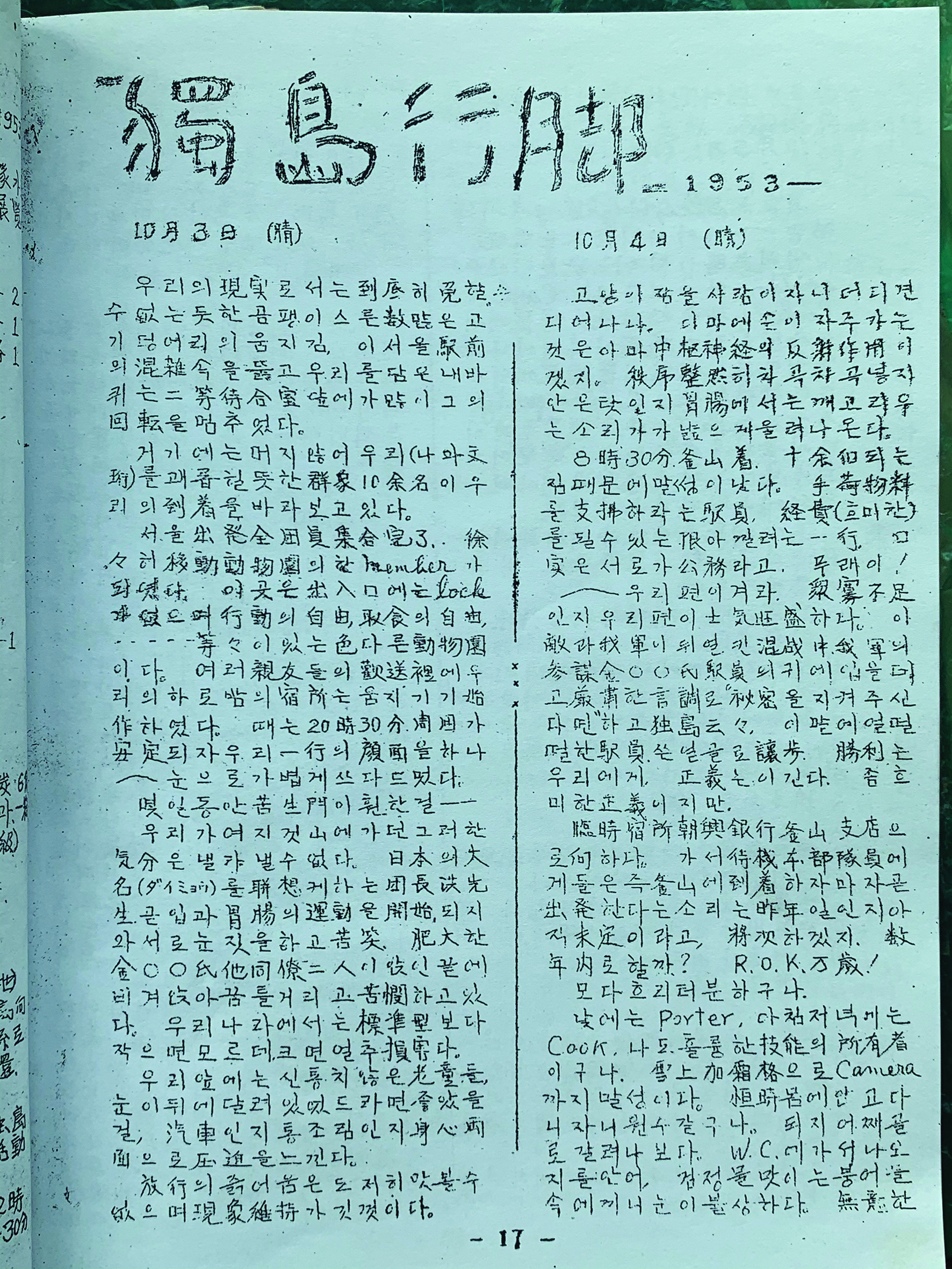

김연덕이 쓴 ‘독도 행각’은 라테르네 제2호에 실려 있다. 그 글에는 김연덕과 일행이 10월 3일 서울역을 출발해 10월 15~16일 독도 조사, 10월 17일 부산항으로 돌아오기까지 15일간의 일정이 일기 형식으로 적혀 있다. 글의 중간중간에는 독도의 전경 등 삽화도 있다. 당시 대학교 3학년이었던 김연덕은 등반반의 일원으로 참가했지만, 일행 중 막내뻘인지라 짐을 나르는 일에서부터 밥 짓는 일, 측량용 폴대에 페인트 칠하는 것 등 주어지는 대로 했다.

김연덕이 참가한 1953년 울릉도 독도 학술조사에 관한 전반적 이야기는 당시 조사단장인 홍종인이 1953년 10월 22일 이후 4회에 걸쳐 조선일보에 쓴 기고문에 잘 나와 있다. 그런데 김연덕의 ‘독도 행각’에는 홍종인의 기고문에서 볼 수 없는 내용도 있다. 그 내용은 대략 다음과 같다.

① 10월 3일 밤 8시 30분 10여 명이 서울역을 출발하여 10월 4일 아침 8시 30분 부산에 도착했다. 그 후 부산에서 1주일을 더 머물렀다. 그들이 타고 갈 선편이 결정되기를 기다려야 했다. 그러는 사이 일정이 맞지 않아 집으로 돌아가는 이들도 있었다.

② 15일 아침 6시 독도의 동도 몽돌 해변에 도착했다. 곧 등반대원들은 동도의 천장굴 쪽 정상부를 등반하였는데 2시간여가 걸렸다. 오후에는 동도의 남봉(南峰)를 올랐다. 들국화 꽃밭이 있어 알프스를 연상시켰는데, 그곳에는 해방 전에 일본인들이 만든 대공(對空) 감시소가 있었다. 지붕이 없는 방공호처럼 파놓은 곳이었고 콘크리트를 한 흔적도 있었다.

③ 조사단이 17일 오후 6시 부산항에 도착했는데 미국인 한 사람이 마중을 나와 있었다. 의외의 일이었다. 그는 미국의 모 산악회 회원이라고 했는데 한국산악회와의 접촉을 원했고 서로 재회를 약속하고 돌아갔다.

김연덕 선생과의 인터뷰는 1시간여 진행됐다. 독도에서 1박을 하며 캠프파이어를 한 것은 기억하지 못했지만 비교적 또렷하게 그날의 상황을 이야기했다. 가장 어려웠던 것이 뱃멀미였다고 한다. 조사단이 9월 13일 풍랑으로 독도에 입도하지 못하고 울릉도로 귀환하던 중 일본 순시선을 만났는데 그 긴박한 상황 중에도 뱃멀미로 배 밑창에 누워있을 수밖에 없었다. 그는 ‘독도 행각’에는 없는 이야기도 해줬다. 그 중 하나가 독도에 일본 측에서 세운 일본령 표목이 있었는데 대원들이 뽑으면 안 된다고 해서 조사단과 동행했던 울릉도 경찰관 2명이 뽑았다고 한다.

김연덕은 울릉도 독도 학술조사 중에 찍은 사진으로 서울공대에서 전시회를 가졌다고 한다. 학생들이 개최한 독도 사진전 중에는 최초의 전시회가 아닐까 생각된다. 김연덕과 등반대원들이 독도의 이곳저곳을 등반하며 꽂은 측량용 폴대는 우리나라 최초의 독도 측량지도를 만드는데 쓰였다.

광복 후 일본의 독도 도발에 맞서 추진된 한국산악회의 울릉도 독도 학술조사는 1947년에 이어 1952년과 1953년으로 이어졌다. 한국산악회는 3차례에 걸친 울릉도 독도 학술조사 경험을 바탕으로 1956년 여름 인천에서 출발해 울릉도와 독도까지 답사하는 ‘학도 해양훈련’ 사업을 추진했다. 서울지역의 고등학생 90명, 대학생 50명 등 197명이 참여하는 대규모 행사였다. 그때 라테르네 회원 홍순일(洪淳一)도 참가했는데 그가 쓴 ‘독도 울릉도 기행’은 ‘라테르네’ 제5호(1956년)에 실려있다.

광복 후 한국산악회가 밝힌 울릉도 독도 학술조사의 등불은 그 후속 세대들을 위한 ‘라테르네’가 되어줬다. 그리고 암울했던 시기 ‘라테르네’가 필요했던 세대들은 어느새 많은 이들의 ‘라테르네’가 됐다.

김연덕 선생과 필자. 한국산악회 변기태 회장 개인 사무실에서 우리 재단 및 산악회 관계자들과 함께 만났다.

동북아역사재단이 창작한 '‘라테르네’가 되어' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.