동북아역사재단 2022년 04월호 뉴스레터

2012년 동북아역사재단의 김영수 박사로부터 번역 의뢰를 받았을 때, 놀라웠다. 『안톤 체호프 사할린 섬』(안톤 체호프 저, 배대화 역, 동북아역사재단, 2013)은 체호프의 작품 세계를 이해하는 데 중요하지만, 소설도 평범한 여행기도 아닌 오히려 조사보고서에 가까웠기 때문이다. 출판에서 얻을 수 있는 이익이 크지 않아서인지 당시 한국어 번역판이 없었다. 따라서 동북아역사재단의 번역 기획은 참신했고 의의가 매우 컸다.

체호프(1890년, 사할린)와 『안톤 체호프 사할린 섬』

체호프의 사할린

제정 러시아의 영토로 공식적으로 인정된 1875년 이전인 1858년부터 러시아는 사할린을 징역유형지로 삼았다. 이런 이유로 아이누인, 윌타인, 니브흐인, 길랴크인들의 땅이었던 이곳이 유형의 땅으로 변했다. 현재 사할린의 근대적 공간 대부분은 유형수들의 강제노역으로 생겨났다. 유형수들은 강추위, 배고픔, 가혹한 강제 노역으로 쓰러졌고 고향을 상실한 절망감에 괴로워했다.

2010년 러시아 인구조사에 의하면 사할린주의 인구는 497,900명이며 가장 많은 민족은 러시아인으로 약 85%에 이르며 두 번째는 한민족인 고려인으로 24,993명으로 전체 인구의 5.3%를 점하고 있다. 사할린에 최초로 한인이 나타난 것은 1870년으로 여겨진다. 그런데 현재 사할린 거주 동포들은 대부분 일제의 사할린 징용자들의 자손으로 국권상실기의 뼈아픈 역사의 결과다. 이렇게 보면 사할린은 우리와도 밀접한 관련이 있다.

통나무를 운반하는 유형수들

체호프의 할아버지는 농노 출신으로 아조프해의 타간로그로 이주해 상업에 종사했다. 지방의 소상인 가정에서 자란 체호프이기에 그의 단편에는 지방의 소상인들과 농민들의 삶이 사실적으로 묘사돼 있다. 체호프는 “나한테는 농민의 피가 흐르며 그들이 선한 것은 당연하다”라고 말할 정도로 러시아 농민에 대한 체호프의 애정은 매우 깊었다. 1888년 연해주, 사할린 순회공연을 다녀온 여배우 카라티기나로부터 유형지 사할린의 상황을 체호프는 듣게 된다. 여기서 체호프는 변방의 유형지에서 고통을 겪는 농민들의 모습에 강하게 이끌렸고 사할린 여행을 결심했을 것이다.

시베리아 횡단 철도가 부설되기 전에 마차로 시베리아를 횡단하는 사할린까지의 여행은 매우 위험했다. 게다가 불치병으로 여겨졌던 폐결핵을 앓기 시작한 체호프에게는 무모한 모험이었다. 당시 사할린은 유럽의 러시아인들에겐 “버려진 자들”의 땅 즉, 유형수들의 섬이라는 인식이 거의 전부였다. 대부분이 농민들인 이 버려진 자들이 겪은 고난의 삶이 체호프의 기록을 통해 잊히지 않고 되살아났다. 이것이 『사할린 섬』이 지니는 으뜸가는 가치이자 문학적 힘이다.

『사할린 섬』(1895년 단행본 출간) 이후 체호프의 문학세계는 한층 더 성숙해졌다. 그의 4대 희곡 『갈매기』, 『세자매』, 『벚꽃동산』, 『바냐 아저씨』가 연이어 창작돼 모스크바 예술극장에서 상연됐고 이후 모스크바 예술극장은 체호프 기념극장으로 명명된다. 체호프의 「6호실」을 비롯한 후기 단편들에도 사할린 여행의 경험이 짙게 드리워져 있다.

현재 사할린에는 체호프 기념 문학관이 알렉산드로프스크와 유즈노-사할린스크에 각각 세워져 있으며 체호프 동상도 여러 군데 설치돼 있다. 체호프는 사할린 여행을 통해 러시아의 유형 제도의 개선에도 크게 기여했을 뿐만 아니라 작가로서 더 크게 성장할 수 있었다. 이리하여 체호프와 사할린은 불가분의 관계가 됐다.

문학 속 사할린의 한인들

현재 사할린은 한인들의 발자취가 깊이 새겨진 곳이다. 문학과 관련해 먼저 사할린의 한인을 주제로 소설을 쓴 재일교포 작가 이회성이 떠오른다. 이회성은 1935년에 당시 일본 영토였던 남사할린에서 태어나 1947년까지 사할린에서 자랐다. 유소년기를 보냈던 사할린이 이회성 문학의 원초적 풍경을 이룬다. 이회성은 『다듬이질하는 여인』(원제 『砧をうつ女』, 1972년 한국어 번역본 출간)으로 1972년 외국인 최초로 아쿠타가와 문학상을 수상했다. 『다듬이질하는 여인』은 조선인 소년의 눈에 비친 아버지의 모습에서 고향을 상실하고 일제 지배하에 살아가야 했던 초기 사할린 한인들의 삶을 엿볼 수 있다.

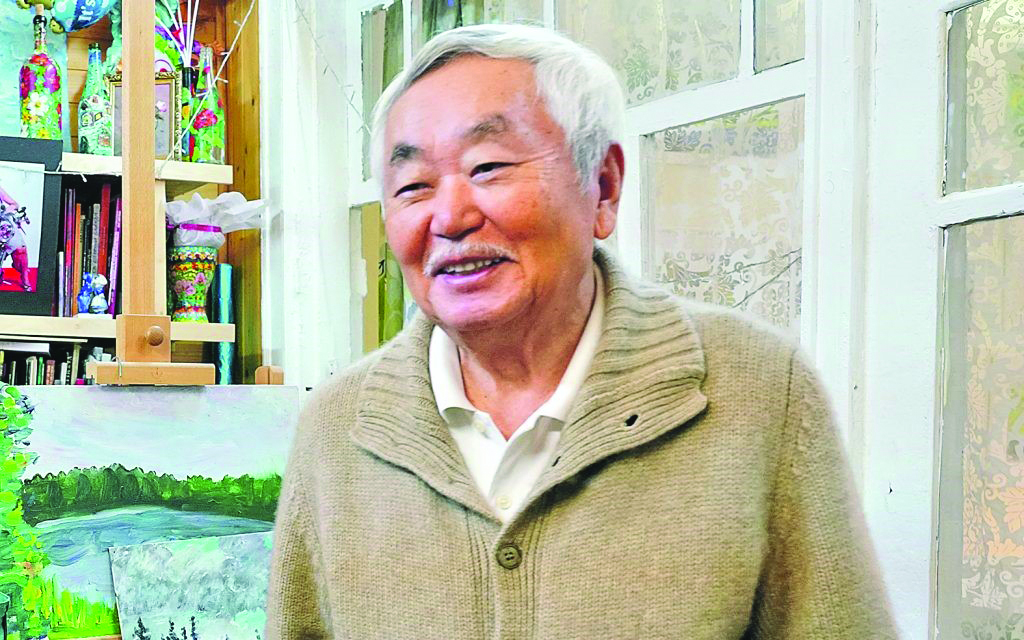

아나톨리 김, 2020년

둘째로 소비에트러시아 문학에서 1970년대 등장한 작가들을 대표하는 러시아 작가 아나톨리 김(1939~)을 들 수 있다. 김의 초기 단편집 『푸른 초원』(1976년)에 실린 중편 「해초를 채취하는 사람」과 「사할린의 방랑자」를 비롯한 단편에서 힘든 삶을 살아가는 사할린 한인들의 영혼이 한민족의 설화나 전설을 배경으로 건강하게 그려져 있다.

사할린 역사, 문학의 초석: 『사할린 섬』

체호프의 사할린 여행과 『사할린 섬』은 당대에 다양한 반향을 불러일으켜 제정 러시아의 유형제도의 개혁에 일조를 했고 문학에도 영향을 끼쳤다. 최근에는 무라카미 하루키의 『1Q84』에서 등장하기도 했는데 덕분에 『사할린 섬』의 판매고가 조금 올라갔다는 후문이다.

체호프는 유형수들의 삶, 토착민들의 생활 등등을 감정이 철저히 배제된 객관적 시선으로 기록했다. 이로써 『사할린 섬』은 사할린 근대 역사 기록의 초석이 됐으며 희생된 수많은 유형수들에게 바치는 애도이자 이후 사할린 문학의 초석이 됐다.

동북아역사재단이 창작한 '『안톤 체호프 사할린 섬』, 체호프의 사할린과 그 이후' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.