동북아역사재단 2022년 03월호 뉴스레터

필자(우)와 손자 유인탁 어르신(좌)

운이 좋은 사람

사실 낯선 땅에서 독립운동을 하면서 생활비를 스스로 마련하고 자활하기는 쉽지 않다. 자기 앞가림을 할 수 있었다는 측면에서 유자명(1894~1985)은 깊은 인상을 남긴 인물이다. 2019년 6월초에 독립운동가 유자명에 대한 이야기를 할 기회가 있었다. 그때 유자명의 고향을 찾아볼 생각을 했는데 벼르다가 2019년 12월 24일에 지인과 함께 길을 나섰다.

유자명의 생가는 “충주시 대소원면 영평리 404-4”라고 하는데 막상 보니 길옆 논가였다. 주변을 둘러보다가 마을 노인에게 “유자명 선생에 대해 아세요?”라고 물었다. 참 놀랍게도 그분은 “내가 손자요!”라고 하셨다. 얼굴을 보니 유자명 선생과 닮은 점이 있었다. 성함이 유인탁이라는 손자분은 “여기 이마가 닮았어요.”라고 하셨다.

유자명의 생가터

마침 손자의 집도 생가터 바로 옆이었다. 그분은 유자명의 생가를 설명해주셨다.

“저기는 옛날에 물이 적을 때는 밭도 되고 논도 되고 그랬어요. 저수지가 없을 때는 밭이었다가 도랑물이 들어오니까 논으로 했어요.”

손자분은 유자명의 여정을 얘기하면서 자기 할아버지의 운이 좋다는 얘기를 여러 대목에서 하셨다.

“할아버지는 오시려고 대만 갔다가 육이오가 나서 비행기가 탁 막혀서 못 오셨어요. 안 들어오신 게 얼마나 다행이신지 몰라. 할아버지가 운이 그렇게 좋아요.”

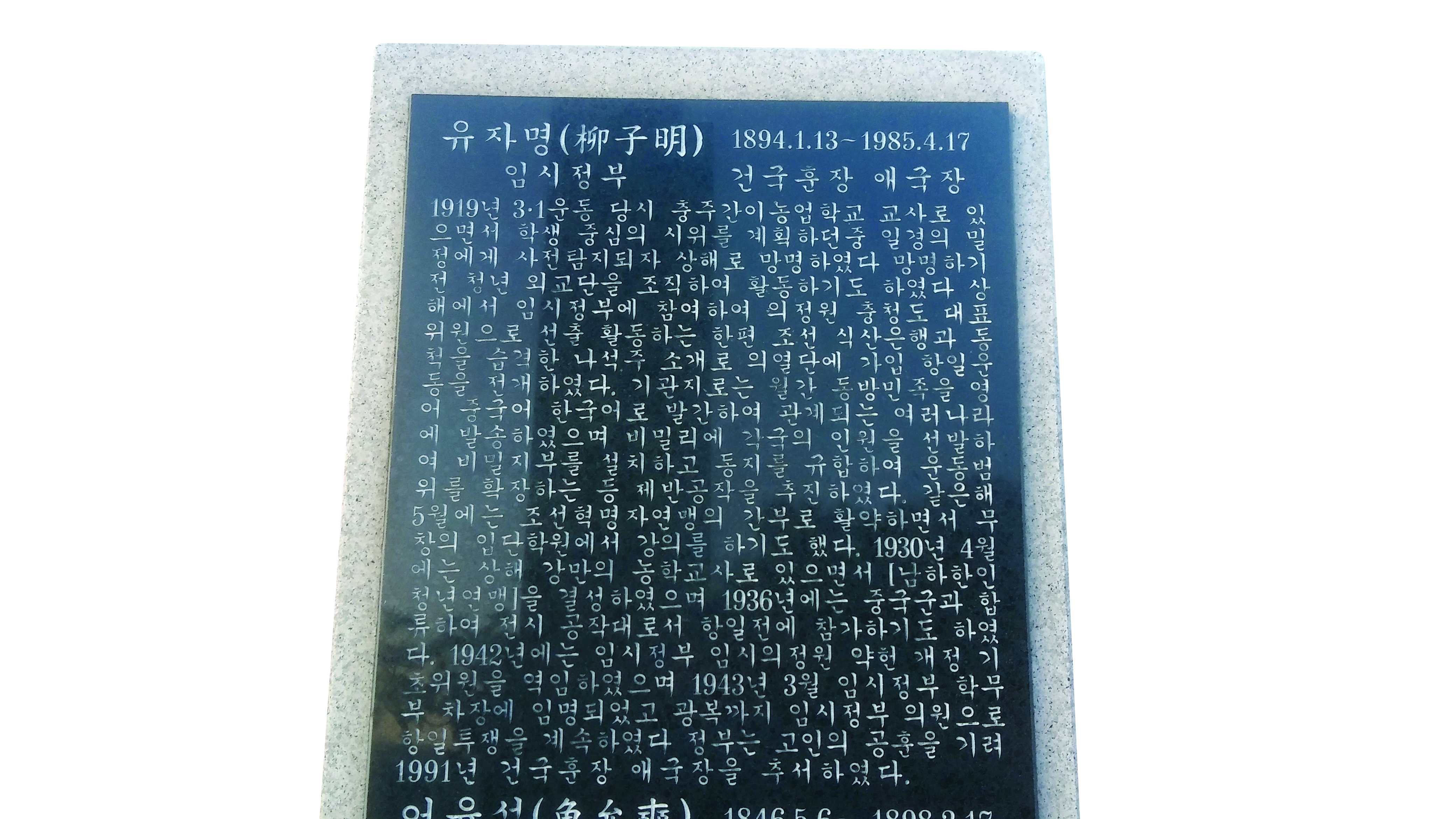

충주 중앙탑사적공원의 독립유공자공적비 중 ‘유자명’ 부분

백발청년의 항일독립운동과 농업교육

생각해보면 운이 좋다고 하는 말은 고향에 돌아오려고 했으나 돌아오지 못했다는 측면만으로도 가슴 아픈 말이다. 유자명은 타향에서 매우 험난한 삶의 여정을 거쳐야 했다. 그의 삶은 코리안 디아스포라의 그것이었다.

유자명은 평생의 자산이 된 농업지식을 1912년 봄에서 1916년 초까지 수원농림학교에서 배웠다. 3·1운동에 참가하고 독립운동을 하다가 1922년 조선을 완전히 떠나서 중국에 들어간 유자명은 독립운동과 전문직 활동을 동시에 수행했다. 1928년 8월 유자명은 난징에서 중국 인사들과 교류하면서 중국 아나키스트 네트워크에 들어갔다. 1930년 1월에서 1935년까지 유자명은 중국인 아나키스트 쾅후성(匡互生)이 설립한 상하이 ‘리다(立達)학원’에서 교사로 근무했다. 여기에서 그는 후에 중국의 문호로 일컬어지는 바진(巴金)을 만나 교분을 나눴다.

바진은 유자명의 항일독립운동의 열정과 실천을 보며 깊은 인상을 받았다. 바진은 젊은 나이에 머리카락이 백발이 된 ‘백발청년’ 유자명의 모습을 보고 ‘머리카락 이야기’라는 단편 소설을 썼다. 이 소설에 나오는 ‘진(金)’은 반일투쟁 속에서 분노와 고민 때문에 돌연 백발을 갖게 됐다.

광복 전 유자명의 행적을 보면 아나키즘 사상과 농업에 대한 조예를 매개로 해 조선인과 중국인의 민족적 차이를 넘었다. 유자명은 민족주의 계열인 김구와 사회주의 계열인 김원봉을 연결하는 중재자 역할을 했던 것에도 볼 수 있듯이 사상적 차이도 넘었다. 1937년 중일전쟁이 발발하자 김구, 김원봉, 유자명은 장시성(江西省) 루산(盧山)에서 장제스를 만나 한·중 공동 항일전선 구축과 한국 독립운동에 대한 지원을 약속받았다. 위의 행적은 유자명의 중재자 역할이 돋보이는 대목들이다.

회고록을 집필 중인 유자명(독립기념관 소장)

현지와 고국에서 서훈을 받은 국제인

1945년 광복 당시에 유자명은 푸젠(福建)에서 농업기술 사업에 참가하고 있어서 충칭(重慶)의 동포들과 함께 귀국하지 못했다. 1946년 3월 유자명은 가족을 데리고 타이완으로 갔다. 타이완에 머물던 유자명은 1950년 귀국을 결심했으나 돌연 한국전쟁이 발발해 귀국하지 못했다. 중국의 후난성 창사에 머물게 된 유자명은 은퇴할 때까지 농학자이자 원예학자로 활약했다.

유자명은 1978년 북한 정부로부터 ‘3급 국기훈장’을 받았다. 사후 1996년에는 후난성 정부에서 ‘과학기술의 별(科技之星)’이라는 칭호를 받았다. 1991년 대한민국 정부는 그에게 건국훈장 애국장을 추서하였다. 유자명의 행적은 조선독립과 중국의 항일에 모두 기여한 ‘이중사명’론의 전형적인 사례일 것이다. 현재 유해는 국립대전현충원에 한국인, 중국인 부인과 함께 합장돼 있다.

유자명은 1977년 10월 19일 후난 농학원에서 이렇게 말했다. “우리 집의 네 식구 중에 나 혼자 국제우호인사이고 자식들과 외손자는 모두 중국인민입니다.” 유자명의 자녀는 “술을 드시고 나면 꼭 아리랑을 부르셨습니다.”라고 회고했다. 이렇게 친구들과 만나면 아리랑을 부르곤 했던 유자명은 조선인 디아스포라로 이국의 땅에서 사망하였다.

동북아역사재단이 창작한 '국제인 유자명의 두 가지 직업 이야기 ' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.