동북아역사재단 2022년 03월호 뉴스레터

미쓰비시 마크가 선명한 벽 (2019.5.13. 촬영)

미쓰비시(三菱)가 소유한 탐욕의 땅, 사도광산

사도광산은 일본 헤이안(平安) 시대 말부터 사금 산지로 알려졌고 16세기에 은을 캐기 시작해 1601년부터 금산을 거쳐 1989년까지 채굴했다. 임진왜란 당시 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)는 사도광산의 은을 군자금으로 사용했고, 에도(江戶) 막부 시대의 권력자들은 금과 은을 통치자금으로 사용했다. 아시아태평양전쟁기에는 침략전쟁을 위한 군수물자 원료 조달처였다. 이같이 사도광산은 탐욕의 땅이었다. 그곳에 일본의 침략전쟁에 강제동원된 조선인이 있었다.

사도광산은 1896~1989년까지 103년간 미쓰비시 그룹 소유였다. 1989년 3월 모든 채굴을 중단한 후 미쓰비시 머터리얼의 자회사인 ㈜골든 사도가 운영권을 인수했다.

사도광산의 조선인 강제동원

사도광산의 조선인 강제동원은 1939년 2월부터 시작됐다. 당국이 일본으로 조선인을 동원하기 시작한 것이 그해 9월이었으니 7개월이나 빨랐다. 1939년 2월 당시 노무과원은 “내지인(*일본인) 갱내노무자에게 진폐환자가 많아 출광 성적이 기대에 미치지 못하고 내지의 젊은이들이 군대로 가야 하므로” 라는 이유로 조선인을 동원했다.

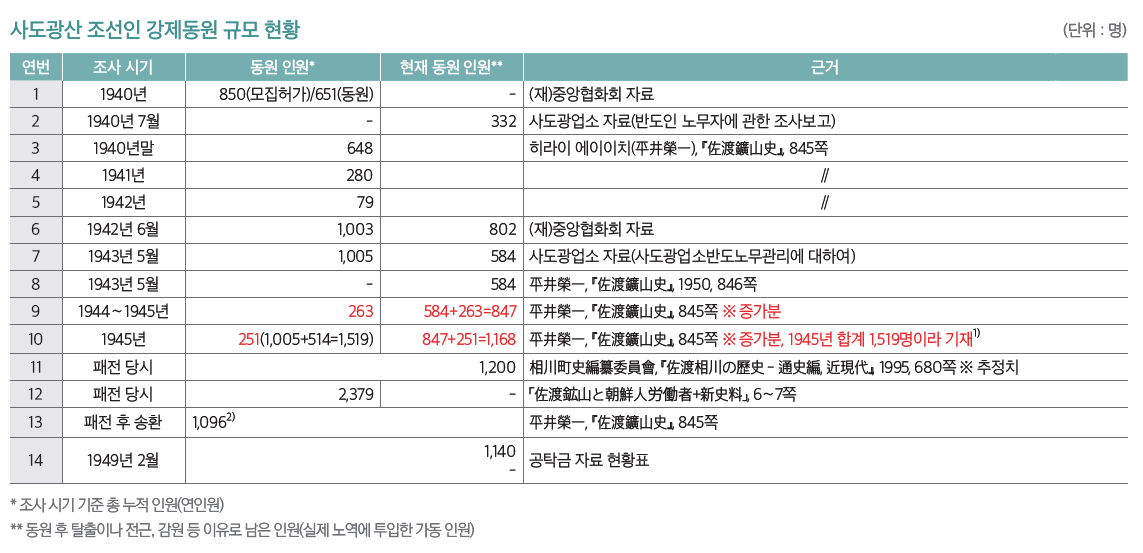

이렇게 시작한 조선인 동원은 1945년 7월까지 이뤄졌다. 아이카와(相川) 지역사가 기록한 조선인 노무자는 ‘총 1,200명’이고 <사도광산사 원고>(미공개)는 1,519명을 기록했다.

죽거나 폐병, 조선인의 목숨과 바꾼 화려한 사도광산

조선인들은 매일 왕복 3시간 동안 거친 산길을 걸어 갱에 일하러 갔다. 산길을 넘어 다니며 광산에서 일한 대가는 부상과 진폐 후유증이었다.

“탄가루는 (*후유증이) 밖으로 나오지 않지만 돌가루는 몸으로 파고 들어가서 못 낫는다.”

2년 남짓 노역했던 홍동철이 병석에서 했던 말이다.

그는 고향으로 돌아온 후 얼마 되지 않아 앓기 시작해 45세에 피를 토하고 사망했다. 진폐증 때문이었다.

진폐증으로 목숨을 잃은 피해자는 홍동철만이 아니다. 국무총리 소속 대일항쟁기강제동원피해조사 및 국외강제동원희생자등 지원위원회에서 피해자로 결정한 사도광산 피해자 148명 가운데 45명이 진폐증을 신고했다. 구술기록을 남긴 임태호도 사망했다.

고립무원의 사도섬 현장에서 사망한 이들도 적지 않다. 위원회에 피해신고를 한 사도광산 피해자 중 12명은 현지에서 사망했다. 충남 청양군 출신 유성현은 동원된 후 3개월 만에 갱내 사고로 사망했다.

| 연번 | 조사 시기 | 동원 인원* | 현재 동원 인원** | 근거 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 1940년 | 850(모집허가)/651(동원) | - | (재)중앙협화회 자료 |

| 2 | 1940년 7월 | - | 332 | 사도광업소 자료(반도인 노무자에 관한 조사보고) |

| 3 | 1940년말 | 648 | 히라이 에이이치, 사도광산사 845쪽 | |

| 4 | 1941년 | 280 | ||

| 5 | 1942년 | 79명 | ||

| 6 | 1942년 6월 | 1,003 | 802 | (재)중앙협화회 자료 |

| 7 | 1943년 5월 | 1,005 | 584 | 사도광업소 자료(사도광업소반도노무관리에 대하여) |

| 8 | 1943년 5월 | - | 584 | 히라이 에이이치, 사도광산사 1950,846쪽 |

| 9 | 1944 ~ 1945년 | 263 | 584+263=847 | 히라이 에이이치, 사도광산사 845쪽 ※증가분 |

| 10 | 1945년 | 251(1,005+514=1,519) | 847+251=1,168 | 히라이 에이이치, 사도광산사 845쪽 ※증가분, 1945년 합계 1,519명이라 기재 |

| 11 | 패전당시 | 1,200 | 아이카와마치사 편찬 위원회 사도상천의 역사 - 통사편 근현대 1995, 680쪽 ※추정치 | |

| 12 | 패전당시 | 2,379 | - | 도광산상조선인노동자+신사료 6 ~ 7쪽 |

| 13 | 패전 후 송환 | 1,096 | 히라이 에이이치, 사도광산사 845쪽 | |

| 14 | 1949년 2월 | 1140 - | 공탁금 자료 현황표 |

* 조사 시기 기준 총 누적 인원(연인원)

** 동원 후 탈출이나 전근, 감원 등 이유로 남은 인원(실제 노역에 투입한 가동 인원)

조선인 연초배급명부 표지(제1상애료)

‘이른바 조선인 징용자 등에 관한 명부’ 중 순직자명부 표지

자료를 은닉하는 가해자, 드러나는 자료와 기록

국가총동원기(1938~1945)에 각 기업은 일본 당국의 지시에 따라 군수공장과 탄광산, 토목건축공사장 등에 동원한 모든 인력에 대한 명부를 작성, 관리했다. 1946년 6월 17일, 일본 후생성 근로국은 전쟁 기간 중 기업이 동원한 조선인의 이름・본적지・생년월일・미불임금 등을 제출하도록 했다. 그러나 ㈜미쓰비시광업은 사도광산 조선인 명단을 제출하지 않았다. 피해자가 공적 문서를 생산할 수 없다는 점을 이용한 전형적인 가해자의 자료 감추기 사례다. 그 결과 현재 일본 정부와 기업이 생산한 사도광산 피해자 명부는 전혀 없다. 그렇다고 이러한 가해자들의 노력이 언제까지 효력을 발휘할 수는 없다.

아직은 조각을 모으고 맞추는 수준이지만, 동원주체의 자료(사도광산이 작성한 보고서 2건, 공탁금 현황 자료)와 피해자의 기록(위원회 조사 결과, 임태호의 구술기록) 등이 조금씩 세상 밖으로 나오고 있다. 그 외 ‘조선총독부 지정연령자 연명부’와 ‘조선인 연초배급 명부’가 있고, 1992년에 일본 정부가 제공한 명부에도 사도광산 사망자 7명의 명부가 있다.

‘강제연행의 문서가 있다면 내놓으라!’ 일본군‘위안부’

피해 문제를 둘러싼 공방에서 빠지지 않는 가해자 측의 수사이다. ‘피해자는 공적 문서를 남길 수 없다’는 점을 약점 삼아 공격하는 행태이다. 일일이 ‘부정의 실증주의’에 대응하는 것은 소모적일 수 있다. 하지만 일본은 2015년 ‘메이지근대산업유산’ 등재 후 역사 왜곡을 본격화하고 있고, 사도광산으로 이어가려 하고 있다. 이같이 간과할 수 없는 상황이라면 우리는 ‘있었던 사실’에 대한 진지함과 학문적 성실함으로 ‘부정의 실증주의’와 맞서야 한다.

동북아역사재단이 창작한 '죽거나 폐병, '미쓰비시 사도佐渡광산'에 동원된 조선인' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.