동북아역사재단 2022년 03월호 뉴스레터

대한제국의 존속기간(1897-1910)은 짧았지만 그 역사는 중요하다. 이는 제국의 13년 역사가 전통시대와는 전혀 다른 한국 현대사의 원형을 만들어냈기 때문이다. 그 원형의 중심에 있는 “한반도 위기(Korean crisis)”는 과학기술의 발전과 맞물려 보다 큰 진폭으로 오늘날까지 이어지고 있다는 문제의식이 이 연구를 시작한 계기였다.

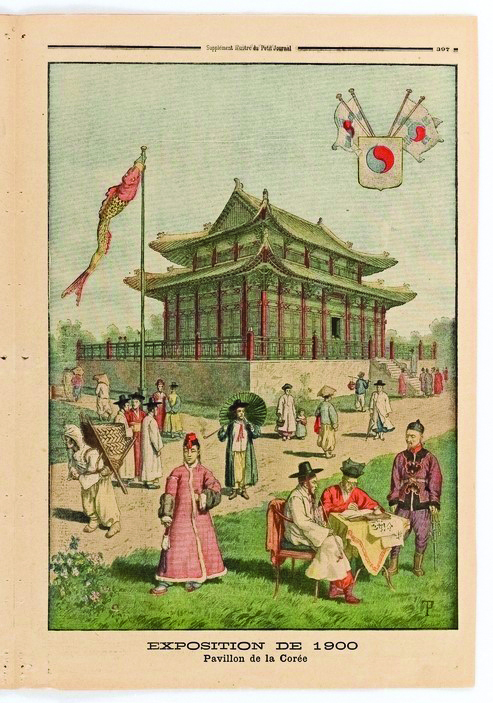

1900년 파리 만국박람회 한국관(<정동1900>, 서울역사박물관)

왜, 대한제국 국제관계사인가?

대한제국은 전통시대의 조선이 제국주의 국제환경에서 살아남기 위해 나라의 기틀을 바꾼 국가개조의 산물이었다. “낡은 것을 없애고, 새로운 것을 도모(革舊圖新)”하기 위한 근대적 개혁완수가 1897년 수립된 대한제국의 지상과제였다. 그런데도 대한제국은 1910년 일본에 병탄됨으로써 의욕적으로 추진했던 근대적 개혁정책들이 미완에 머물고 말았다. 이처럼 제국이 초단기간 내에 멸망한 사례는 그리 많지 않다.

대한제국의 역사와 전통시대 한국사의 차이점은 한반도 지정학 변화와 관련이 깊다. 한국은 전통시대에 중국의 변방에 불과했으나 산업혁명을 계기로 인공동력이 장착된 철도와 증기선이 등장함으로써 한반도 지정학이 일변하였기 때문이다. 시베리아철도 부설에 착수한 러시아와 태평양의 해양제국을 꿈꾸던 미국이 한반도 지정학에 주목함으로써 대한제국의 역사는 열강의 국제관계와 연동하게 됐다. 따라서 현재의 “한반도 위기”가 미중일러와 연결된 글로벌 위기와 연동되는 이유도 여기에 있다.

대한제국은 주권국가였고, 중립국임을 선포(1904)했음에도 이를 침략한 일본제국의 불법행위에 국제법은 작동하지 않았다. 국제법을 위반했던 일본 역시 제재받지 않았다. 왜, 그랬을까? 이것이 바로 대한제국의 멸망 과정을 구명하기 위해 국제관계사의 방법론을 소환했던 이유다.

대한제국 황실의 상징 이화문의 오얏꽃 문장

대한제국의 상징

대한제국사 연구를 활성화해야 하는 이유

서양역사에는 암흑기(Dark Ages)라 불리는 시대가 있었다. 로마제국이 멸망한 후 르네상스에 이르는 1000여 년의 중세(中世)시대가 이에 해당한다. 그리스・로마문명의 찬란한 빛에 대비해 중세의 경제・문화적, 지적 쇠퇴를 암흑으로 간주했기 때문이다.

그럼에도 지금은 서양의 중세시대를 암흑기라 칭하던 유행이 사라졌다. 중세에 대한 관심과 연구를 통해 그 시대가 이뤄낸 성취와 발명들이 널리 알려졌기 때문이다. 지적욕구로 충만한 젊은이들이 자유롭게 모여 학문의 제도화를 이끌어 낸 곳이 중세의 대학이었다. 대학들은 근대 세계를 열어나갈 지식인들을 길러내는 터전이 됐다.

또한 넉넉한 토지를 물려받지 못한 빈농의 아들들은 모험상인이 돼 원정항해에 참여했다. 이들은 대항해시대를 열어 부르주아로 성장해나갔다. 신학을 배경으로 학술권력을 독점해온 성직자와 봉건귀족들은 인문주의자와 모험상인의 부상을 바라보며 중세 지적체계의 위기를 읽어냈다. 중세의 가을이 그렇게 깊어갔다. 대학을 졸업한 새로운 지식인들과 더불어 모험상인들은 중세를 해체하는 주역이 됐다. 중세를 어둠의 시대라기보다는 근대를 준비하는 여명기로 해석하는 연구가 지배적인 이유도 여기에 있다.

우리의 역사에는 암흑의 군주(暗君)가 다스리던 시기가 있었다. 사리에 어둡고 어리석던 임금이 권좌에 머물렀던 19세기 말~20세기 초 고종(高宗)시대가 이에 해당된다. 신미양요를 계기로 성립된 고종정부는 1882년 미국과 수교를 통해 한국의 국제적 지위를 속국에서 독립국으로 자리매김했다. 청일전쟁과 삼국간섭을 거치면서 일본과 러시아 양국 가운데 일국이 한반도에 대한 독점지배가 불가능한 상호견제 체제가 수립되자 고종은 대한제국을 수립했다. 그럼에도 고종의 통치시기에 혼군(昏君)이미지가 덧칠된 이유는 대한제국의 실패 원인을 그에게서 찾으려 했기 때문이었다. 이에 서양중세사에 대한 재해석을 고려할 경우, 대한제국사 역시 실증적 연구 활성화를 통해 재평가 받게 될 것으로 생각된다.

대한제국 국제관계사 연구의 의미: 분단체제에 대한 성찰

대한제국 시기는 이행기였다. 전통과 근대의 양 시기를 살아갔던 고종에게 구체제를 밀어내고 재건의 모델이 된 것은 서양제국이었다. 서구열강은 조선이 자신을 비춰보는 거울이기도 했고 배우고 따라야 할 모방의 대상이기도 했다. 대한제국의 근대화를 이끌면서 대한민국의 현대사를 준비했던 인재들이 외국의 대학과 군사학교에서 유학했던 경험을 지녔던 이유도 여기에 있었다.

전통시대와 대한제국 지식인의 차이점은 서구경험이었다. 지식이 권력의 원천이었던 시대적 특성상 지적(知的) 기원이 중국에서 서양으로 대체되면서 대한제국 권력의 지도 도 변했다. 그 특징은 한반도 지정학과 대한제국 지식인들의 유학 지역이 연동했다는 점이다. 이는 대한제국 시기 한반도에서 발발했던 러일전쟁(1904~1905)을 통해 입증됐다.

일본과 영미권에서 유학했던 인재들은 러일전쟁 당시 일본군을 위해 복무하거나 일본의 승전을 점쳤다. 반면 러시아 유학생들은 러시아군의 통역장교로 차출돼 러시아를 위해 힘썼다. 대한제국 시기에 이미 대륙과 해양이라는 지적(知的) 출처에 따라 분단의 밑그림이 그려지고 있었다.

냉전이 종식됐음에도 한반도가 여전히 분단의 상태에 있는 원인은 대한제국의 역사 속에 오롯이 남아 있다. 이는 남북 분단의 역사가 이데올로기 싸움도 아니요, 냉전의 산물도 아니었음을 말해준다. 따라서 대한제국과 주변 열강과의 상호관계에 대한 고찰은 한반도 분단체제의 해법을 찾아가는 과정이기도 하다.

동북아역사재단이 창작한 '대한제국 국제관계사 연구' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.