동북아역사재단 2022년 03월호 뉴스레터

2021년 간행된 『대한제국기 간도 자료집(1)』 표지

대한제국기 간도자료집 발간 목적

간도는 두만강 및 압록강 북쪽의 만주 일대를 가리킨다. 이는 다시 세분해서 두만강 이북 지역을 동간도 또는 북간도라고 하고, 압록강 건너편 일대를 서간도라고 했다. 이 지역은 고구려와 발해의 영토였으나, 발해의 멸망 이후에는 우리 민족의 활동영역에서 멀어졌다. 청 건국 이후에는 한동안 봉금(封禁)돼 소속이 불분명했고 거주하는 사람도 거의 없었다. 그러나 19세기 중반 함경도의 기근을 계기로 수만 명 단위의 조선인들이 대규모로 이주하면서 간도 지역은 본격적으로 개발됐고, 이는 2020년 현재 인구 200만에 육박하는 중국의 연변조선족자치구로 이어져왔다.

그러나 간도에 대한 기존의 연구와 논쟁은, 18세기 세워진 백두산정계비 문제나 19세기 대한제국과 청국 사이에 벌어진 국경 비정 문제, 그리고 1909년 일본과 청국 간에 맺어진 간도협약 등 간도에 대한 소유권 문제에 집중되어온 경향이 크다. 실제로 재단에서 이전에 간행했던 자료집들도 『조·청 국경회담 자료집』(2005), 『백두산정계비 자료집』(2006), 『조선시대 북방사 자료집』(2007), 『역주 ‘감계사등록’(상·하)』(2008, 2010), 『국역 ‘동문휘고’ 犯越, 疆界, 勅諭·犯禁·刷還 사료』(2008~2013) 등 대부분 국경 비정과 관련된 것이었다.

간도 지역의 법적·역사적 귀속은 물론 중요한 문제다. 그러나 영토의 귀속과는 별개로 19세기 중반부터 간도 지역에서 대거 이주한 우리 민족 구성원들의 삶 또한 우리가 기억해야할 역사다. 또한 영토 문제를 정확하게 규명하기 위해서도 한국인들이 간도 안에서 어떤 생활을 영위했는지, 또한 조선 및 대한제국 정부의 간도정책은 어땠는지 등에 대해 더 폭넓게 주목할 필요가 있다.

이러한 문제의식을 갖고 동북아역사재단에서는 서울대학교 규장각한국학연구원에 소장된 조선 말~대한제국기 정부문서를 대상으로 간도 관련 사료들을 수집·번역해 『대한제국기 간도 자료집』 시리즈로 간행하는 사업을 진행하고 있다. 2021년에 간행한 1권은 규장각 소장 사료 중 『함경남북도래거안』과 『평안남북도래거안』 중 관련 사료를 수록했으며, 2022년에 발간 예정인 2권은 『의정부래거문』, 『외부일기』, 『내부래거문』, 『조회원본』, 『경무청래거문』, 『경위원래거문』, 『원수부래거안』, 『농상공부래거문』, 『법부래거문』, 『청원서』, 『총관거함』 등을 대상으로 사료를 수집·번역했다.

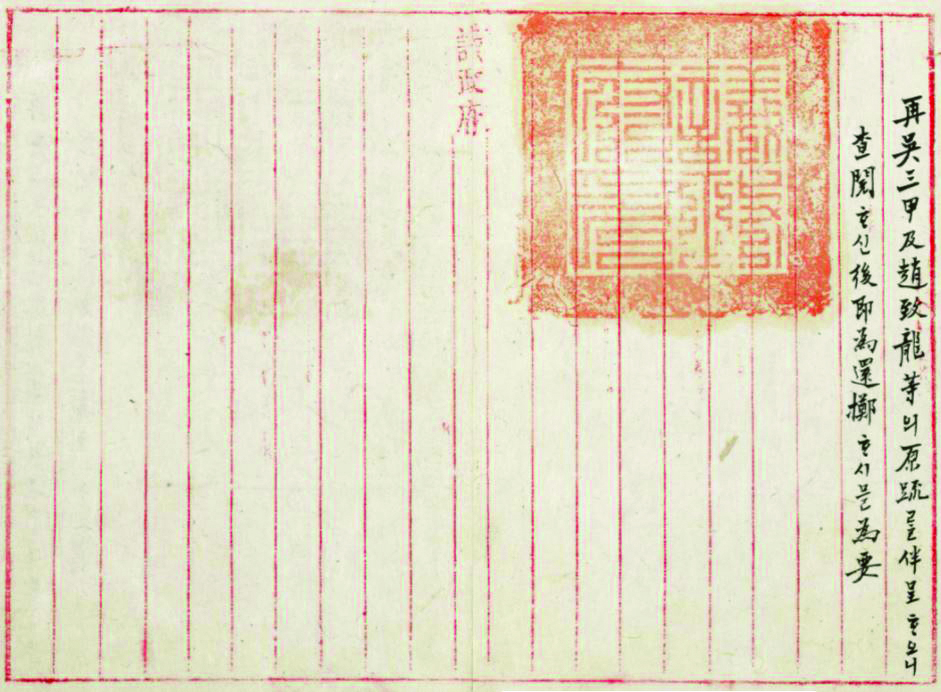

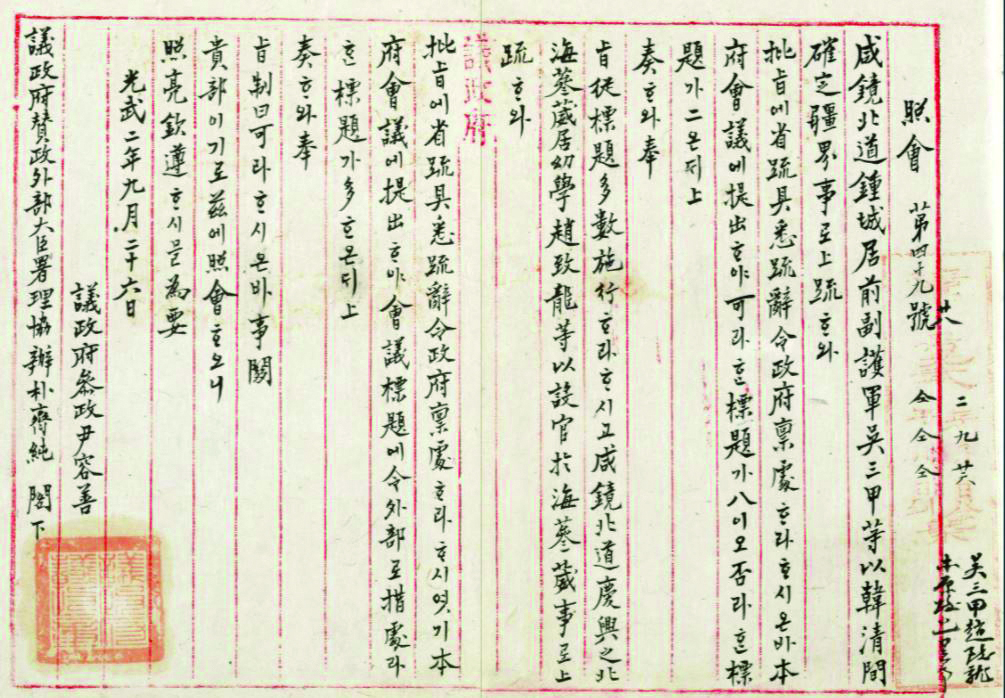

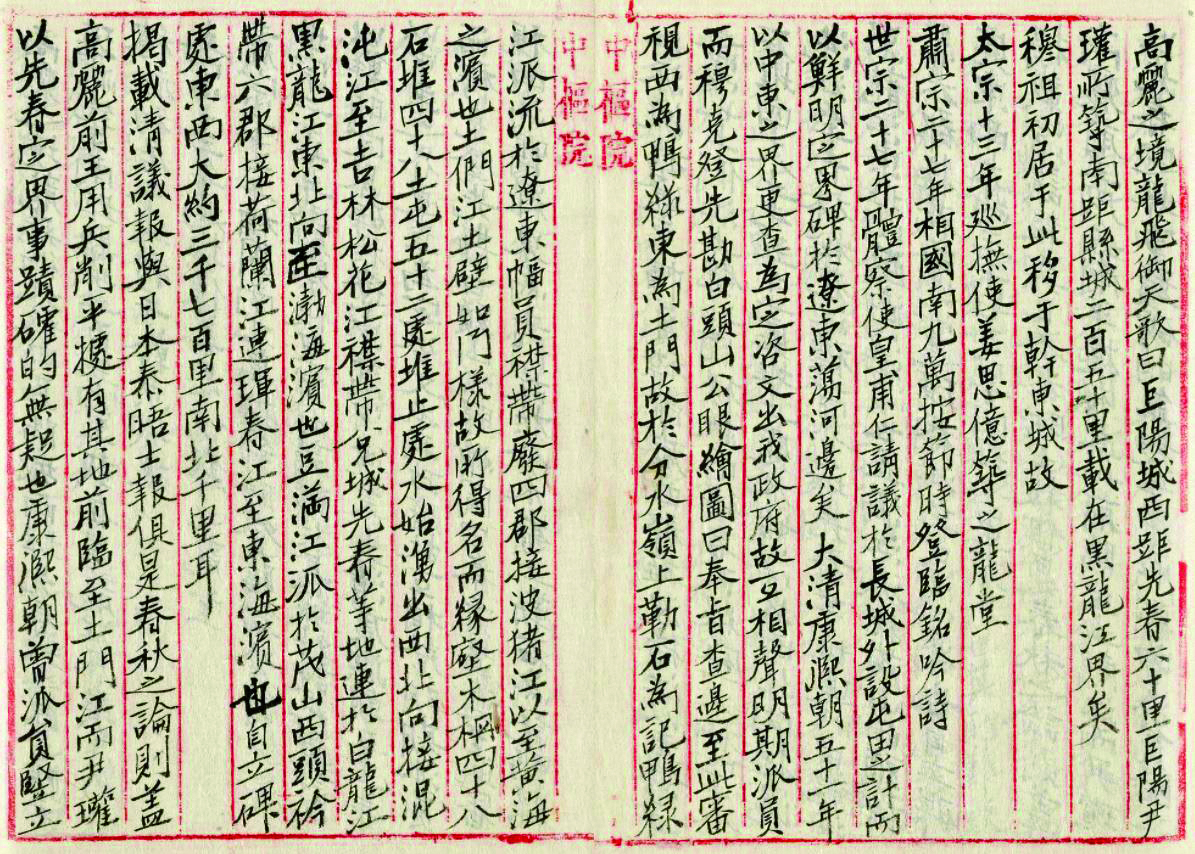

오삼갑, 조치룡의 상소에 대한 황제의 비답이 있었음을 의정부에서 외부에 알리는 조회

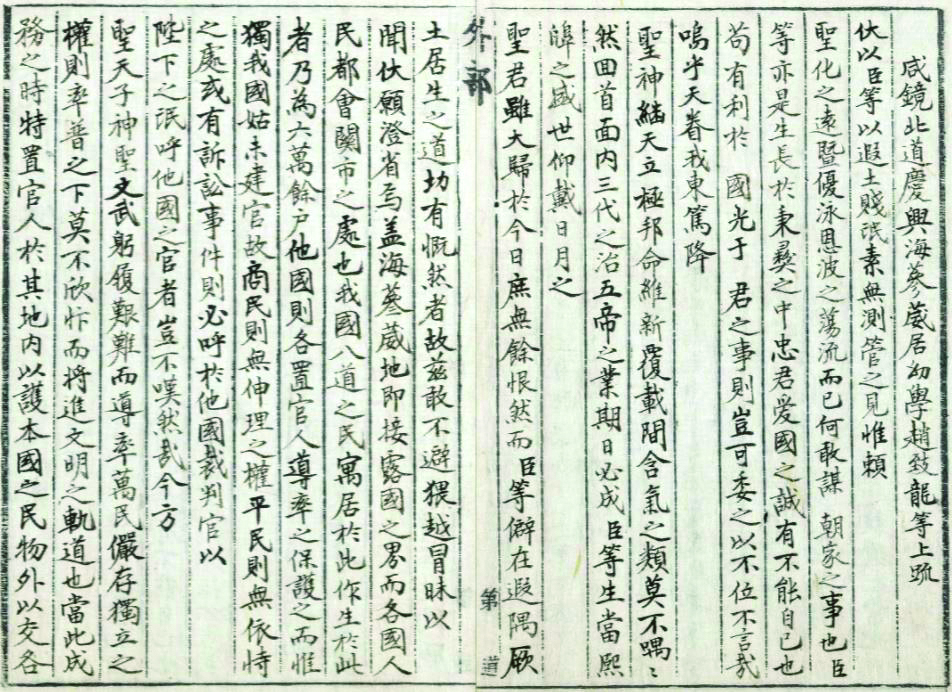

블라디보스토크에 관리를 파견해줄 것을 요청한 조치룡의 상소

토문강을 경계로 간도 지역을 확보해줄 것을 요청한 오삼갑의 상소

간도 주민들의 헌의활동 시작

이번에 간행될 자료집에서 소개하고 싶은 자료는, 간도 지역에 거주하고 있던 한국인들이 한국 정부에 건의한 상소류들이다. 1860년대 이후 다수의 조선인들이 간도로 이주했음에도 조선 정부는 월간민에 대한 보호도 규제도 하지 않는 애매한 입장을 취했다. 그러나 19세기 말 간도 지역의 불안요인이 늘어나자 조선-대한제국 정부의 간도 정책도 적극적인 방향으로 변화되기 시작했다.

그런데 이러한 변화를 이끈 것은 정부가 아니었다. 1896년 11월 27일 전 부호군(副護軍) 오삼갑(吳三甲)은 상소를 올려 러시아, 청국과 국경을 맞닿고 있는 함경북도 종성 지역의 행영(行營)을 복구하고 진위대를 설치할 것을 건의했다.(『경의소본존안』, 규17233) 1897년 11월 전 사과(司果) 여형섭(呂衡燮)은 역둔토의 수익을 이용해 함경도 지방대를 운영해 간도 지역의 치안을 유지해달라는 상소를 올렸다.(『승정원일기』)

위의 헌의들은, 정부 내 북방 군비 논의가 일어나기 이전에 미리 제기됐다는 점에서 특이하지만, 함경도 지역 군비를 강화할 것을 요청하는 다소 소극적인 내용에 그쳤다. 그러나 1898년부터 그 내용이 훨씬 적극적으로 변했다. 그해 8월 12일 유학(幼學) 조치룡(趙致龍)은 자신이 거주하던 블라디보스토크에 한국 관청을 설치해줄 것을 요청했다.(『의정부래거문』, 규17793) 그리고 13일 오삼갑은 백두산정계비 상의 두만강-토문강 기준 문제를 제기하면서 토문강을 경계로 하여 간도 지역을 확보하고 관리를 배치할 것을 건의했다.(『경의소본존안』)

이 건의들에 따르면, 간도 지역에 정착한 한국인들은 청국인들보다 그 수가 훨씬 더 많았으나 청국 관원들에 의한 차별적인 징세·통제와 청비들의 행패로 한국인들의 생활이 매우 어려운 상황이었다. 그러나 정부가 이들을 보호하지 않자, 월간민들 스스로가 간도 지역을 한국 영토로 확보·운영할 것을 적극적으로 건의한 것이다.

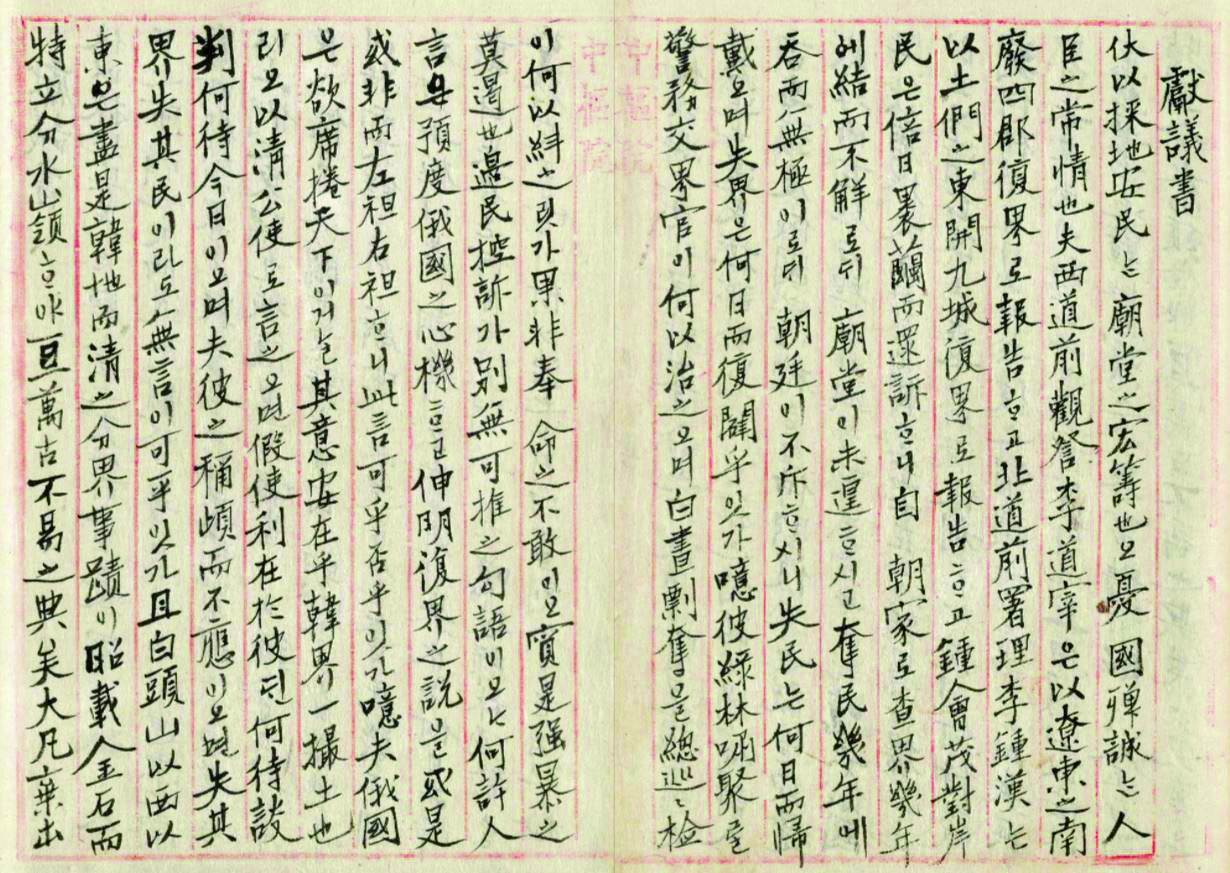

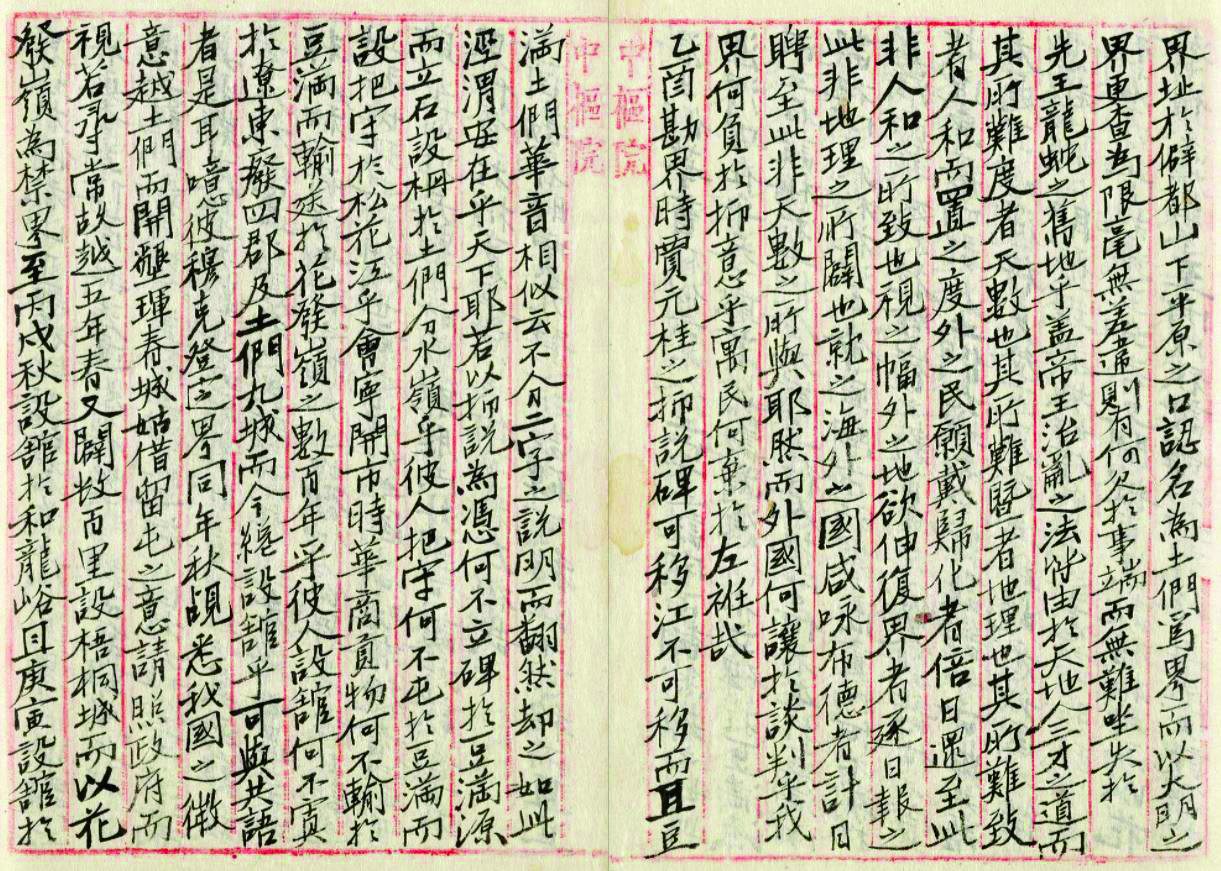

중추원에 접수된 여형섭의 간도방비책 헌의서. 간도주민들이 스스로 무장하여 방비하도록 허용해달라는 것이 주요내용이다.

주민 헌의의 정책화

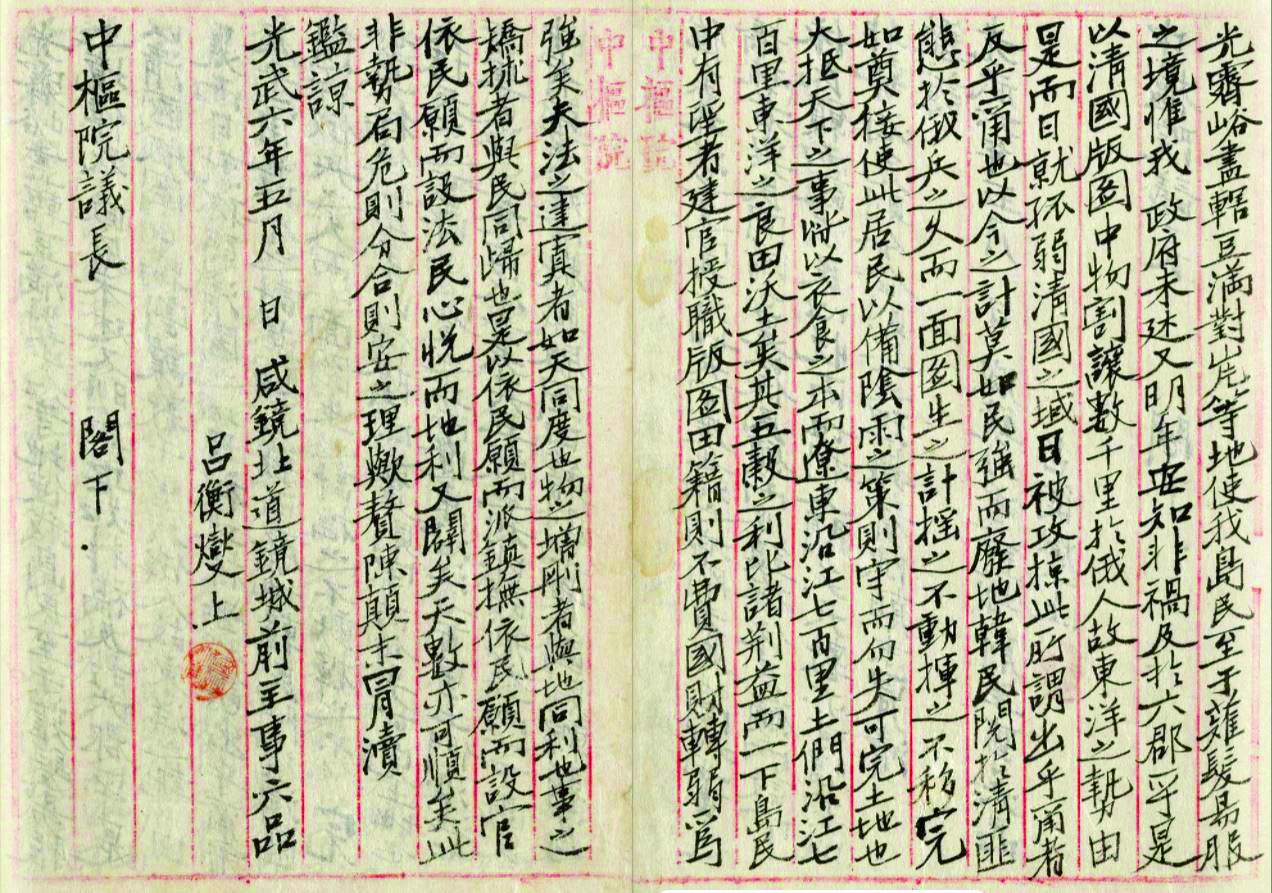

이러한 건의는 의정부회의에서도 논의돼, 한청의 경계를 다시 정하는 사안이 1898년 9월 23일 의정부 회의에서 가결됐다.(『의정부래거문』) 그러나 이 사안은 11월 1일 결국 외부에 의해 거부됐다.(『의정부래거문)』 간도를 확보할 것을 주장한 내부와 간도는 한국의 영토가 아니라는 외부의 갈등은 본 사료집에서도 계속 확인되지만, 그 갈등 속에서 간도 주민들의 헌의는 묵살되어 버린 것이다.

그럼에도 불구하고 간도 주민들의 헌의는 계속됐다. 여형섭, 오삼갑 등은 1899~1902년 동안 수차례 간도의 한국 백성들을 보호하는 방책, 정확히 말하면 간도의 주민들이 무장할 것을 허용해 스스로 방비하도록 할 것을 헌의했다.(『조회원본』, 규17234) 1903년 이범윤(李範允)이 간도관리사가 돼 사포대(私砲隊)를 모아 간도 지역을 실효적으로 지배한 것은, 위와 같은 간도 주민들의 헌의가 반영된 결과였다. 비록 열강의 압박과 정부의 방관 속에 이범윤의 활동은 중지될 수밖에 없었으나, 간도 주민들의 의지는 잠시나마 정책화돼 민족의 활동 영역을 넓히고 민족 구성원의 삶을 보호하는 효과를 거뒀던 것이다. 향후 확인될 더 많은 자료들을 통해 간도 지역의 역사가 보다 풍부하게 재구성될 수 있기를 기대한다.

동북아역사재단이 창작한 '한국 정부 기록을 통해 본 간도사' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.