동북아역사재단 2019년 07월호 뉴스레터

13세기는 몽골의 시대였다. 세계사적으로도 그렇지만 고려왕조의 역사에 있어서도 40년 항쟁과 그 뒤를 이은 원 간섭기는 ‘팍스 몽골리카’, 혹은 ‘팍스 타타리아’로 표현되는데 이는 라틴어로 “몽골의 평화”를 의미한다. 이 시기는 몽골 제국이 세계를 지배·경영하면서 사회적, 문화적, 경제적으로 유라시아에 안정을 가져온 기간이었다.

싸움에 나가서는 장수, 정치를 행할 때는 재상

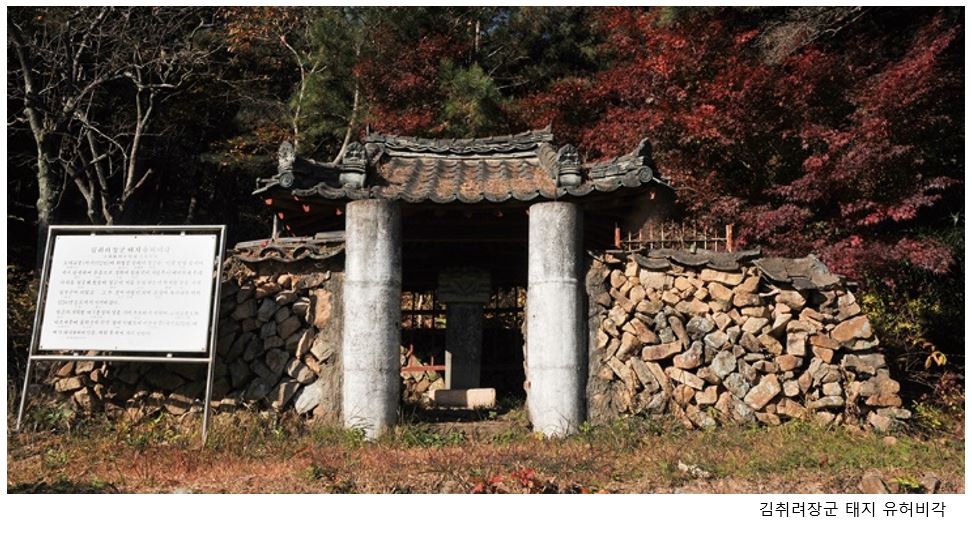

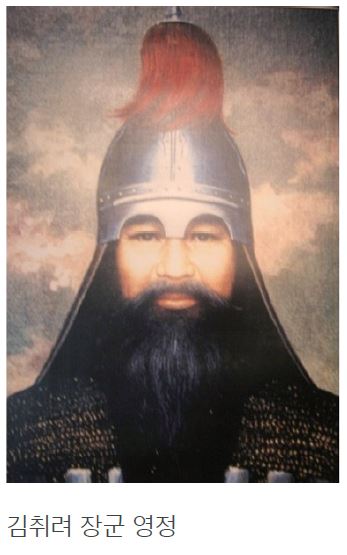

부챗살처럼 퍼져가는 몽골의 말발굽은 고려도 예외는 아니었다. 13세기 초는 고려와 몽골의 접촉이 처음 이뤄진 시기로, 그 시작은 금의 지배하에 있던 거란이 고려에 침입한 사건 때문이었다. 이는 동아시아가 국제정세의 격변과 전란의 소용돌이에 빠져든 전초전이 되었다. 이때 고려와 몽골 사이에 선 이가 김취려(金就礪 :1172~1234)다. 그는 13세기 초, 거란과의 전투는 물론이고 몽골과의 접촉에서 대외관계의 중심축이 되었다.

김취려는 언양 김씨로 무반 가문에서 태어나 15세에 부친의 음직으로 관리가 된다. 그의 첫 관직은 무반직인 정위(正尉)였고 태자부 견룡군(牽龍軍) 소속이었다. 이후 그는 행수(行首)와 지유(指諭)를 거치며 주로 견룡군에서 복무한다. 견룡은 국왕의 친위군으로 무반들의 출셋길이 보장된 부대였다. 이후 중랑장과 장군을 거쳐 대장군에 오르고, 1216년(고종 3)에 거란족이 침입해오자 섭상장군(攝上將軍)으로 승진과 동시에 후군병마사가 된다. 최충헌의 적극적인 신임을 얻으며 전군병마사를 거쳐 중군병마사로 승진했고, 금오위와 신호위 상장군을 역임하며 무장으로서 핵심적인 위치에 올라선다. 특히 몽골과 연합한 강동성(江東城) 전투에서 원수인 조충(趙沖)과 함께 큰 활약을 하며 최충헌의 핵심 인물로 부각되기 시작한다.

1231년 8월 몽골과의 전쟁이 시작되었을 때 그는 판이부사(判吏部事)였다. 이듬해 1232년 1월에는 철군하는 몽골군을 송별하는 역할을 맡았고, 서경에서 제사를 지내기도 했다. 3월에 문하시랑평장사로 옮기고, 6월에 강화천도가 결정됨에 따라 7월에는 다른 신료들과 함께 강화도에 입도한다. 그런데 강화로 도읍을 옮긴 지 2년이 채 되지 않은 1234년, 김취려는 63세의 나이로 숨을 거둔다.

그의 열전을 보면 그는 “검소하고 정직하며 충성과 의리를 신조로 삼았으며 군대를 통솔함에 있어서는 명령이 엄격하였다”고 기록되어 있다. 재상으로서 정치를 맡아 행할 때에 정직하게 아랫사람을 통솔했기 때문에 그를 기만하지 못했다는 내용과 더불어 전투에 나가면 반드시 이기고 국가를 위기에서 구해냈지만 자신의 공은 내세우지 않았다는 기록도 있다. 강동성 전투의 공도 조충에게 돌렸으며, 적군과 싸울 때에는 신기한 전술로써 큰 공을 세웠다고 한다. 그의 묘지석(墓誌石)에는 “의로우면서 용감하고, 겸손하면서 강직하여서, 나가면 장수가 되고 들어오면 재상이 되니 나라와 가문에 도움을 준 것이 오래 되었다”고 기록되어 있다.

강동성 전투 이후 맺어진 ‘형제맹약’은 고려의 풍습을 바꾸지 않는다는 ‘불개토풍(不改土風)’의 시작점

거란 유종(遺種)의 여진 땅으로의 퇴각은 그 지역의 동진국(東眞國)에게 고려 침공의 빌미를 제공했고, 이는 몽골과 동진국의 연합군이 동계 지역으로 들어오는 계기가 되었다. 이들은 거란 유종 소탕이라는 명분을 내세웠지만 고려에게는 새로운 위기일 뿐이었다. 이를 극복하는데 중요한 역할을 했던 이가 바로 김취려다.

1216년 8월 거란족이 침입하자, 김취려는 3군의 후군병마사로서 서북면 지역의 조양진(朝陽鎭:평안남도 개천)·개평역(開平驛:평안북도 영변)·묵장(墨匠:미상)·향산(香山:평안북도 영변의 묘향산) 전투 등에서 많은 공을 세운다. 이듬해 1217년 3월에는 태조탄(太祖灘:「김공행군기」는 大棗灘, 평안북도 박천군에 있는 강) 전투에서 거란족의 역공을 받아 부상을 입고 개경으로 후송된다. 5월에는 거란족이 지금의 철원을 점령하고 남하하자, 부상에도 불구하고 전군병마사로 임명되어 지금의 원주 매곡(麥谷)과 제천 박달현(朴達峴) 전투에서 거란족을 격퇴하고 남하를 저지한다. 이어서 여섯 차례의 전투를 통해 거란을 여진 지역으로 쫓는다. 하지만 같은 해 10월 병이 들어 개경으로 돌아온다.

1218년 7월 고려 정부는 거란족을 쫓기 위해 5군을 편성하고, 조충을 원수로 김취려를 부원수로 임명한다. 김취려는 이해 9월 서북면 지역으로 파견되어 거란족과 싸워 승리했으며, 12월에는 거란족을 강동성으로 쫓아낸다. 같은 달 합진(哈眞)·찰랄(札剌) 두 원수가 이끈 몽골 군사 1만과 동진국의 완안자연(完顔子淵)이 이끄는 2만 군사가 서북면 일대의 거란족을 추격해 강동성에 도착한다. 거란을 몰아내준다는 명분으로 몽골이 고려에 입경한 것이다. 이들은 큰 눈이 쌓여 보급로가 끊기자 고려 정부에 군사와 식량을 요구하는데 이것이 고려와 몽골과의 첫 접촉인 것이다. 국왕 고종의 허락과 동시에 1219년 2월 김취려는 자청하여 몽골 진영에 들어가게 되고 2월 14일 거란족이 항복하자 2월 20일 고려와 몽골은 형제맹약을 맺게 된다.

강동성 전투 이후 여몽 간에 이루어진 ‘형제맹약’은 강력한 군사력을 가진 몽골과 불필요한 대결 국면으로 갈 필요가 없다는 고려 측의 판단과 금의 공략을 위한 배후 안전판을 구축하려는 몽골 측의 의도에 의해 성립됐다. 1219년 여몽 간의 화약(和約)은 몽골의 무리한 공물 요구가 수반되기는 했지만, 기본적으로는 국가 간의 상호 관계에 의해 맺어졌다. 때문에 1231년 몽골 침입이 시작되었을 때 고려가 목표한 것은 1219년 화약 단계의 양국 관계 회복이었다. 정치적 요구가 수반되지 않는 제한된 조건에서의 양국 관계를 재설정하는 것이다. 그리고 1219년의 ‘형제맹약’이 여원관계의 출발이었다는 점을 강조했다. 그러나 고려와 몽골이 맺었던 형제맹약은 원 제국의 등장과 함께 천자-제후국 관계로 재편된다. 고려는 원나라를 천자국으로 인정하는 대신 왕조의 고유한 법과 제도를 유지하면서 그 정체성을 유지하려 한다. 그리고 이러한 새로운 질서가 정착되기 시작한 13세기 후반 이후, 30여 년간의 전쟁으로 단절된 두 나라의 관계를 복원하기 위해 두 나라 지배층은 고려와 몽골원 관계의 기원과 전개에 대한 역사적 고찰을 시작한다. 1325년(충숙 12) 12월 원나라 중서성은 국사원(國史院)의 요청에 따라 태조 징기즈칸 이래 기력(氣力)을 내어 원나라에 공을 세운 인물들을 정리해 보고할 것을 고려에 요청한다. 이에 따라 고려인 가운데 김취려를 비롯한 원나라에 공을 세운 인물에 대한 정리 작업이 이루어졌으며, 이제현의 「김공행군기」도 그러한 작업의 하나로 이루어졌다. 이제현이 거란 유종의 침입과 강동성 전투, 그리고 형제맹약 과정을 「김공행군기」를 통해 주목한 이유가 여기에 있다. 김취려가 맺었던 800년 전의 ‘형제맹약’이 몽골과의 첫 외교관계의 출발점이었다는 것이다.