동북아역사재단 2013년 01월호 뉴스레터

디지타이징(Digitizing)된 역사자료

역사를 공부하는 데에서 가장 기본적으로 살펴야 하는 것은 사료(史料)이다. 사료에 기반하고 이에 대한 합리적인 해석을 하는 것이야말로 역사연구의 객관성을 확보할 수 있기 때문이다. 이에 따라 웬만한 역사연구자들은 대부분 사료 및 연구서를 집안 혹은 연구실의 서가에 대단위로 쌓아두고 있다. 그래서 논문·보고서 등을 쓸 때에는 많은 사료에 파묻혀 그 중에서 옥석을 찾기에 바쁘고 그에 따라 연구를 위해 가지고 다니는 자료도 제법 많은 것이 현실이다. 하지만 최근 디지털 환경의 변화로 고전적류를 들고 다니며 연구하던 풍토는 서서히 변화하기 시작했다. 사실 1999년 본격적인 역사자료 정보화 사업이 진행된 이후, 현재 역사자료로만 약1,000만 여 건이 인터넷으로 제공되고 있다. 그 내용만 보더라도 《삼국사기》, 《고려사》의 정사(正史)와 《조선왕조실록》, 《승정원일기》, 《비변사등록》, 《일성록》 등 일기·등록류를 비롯한 문집류, 고지도류, 신문류 등 고대로부터 근현대에 이르기까지 그 물량과 내용이 방대하다.

동북아역사재단의 원문데이터베이스 소개

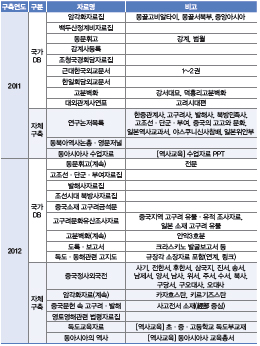

[표1] 동북아역사넷 원문DB구축 현황

[표1] 동북아역사넷 원문DB구축 현황동북아역사재단도 역사자료 정보화 추세에 맞추어 동북아 역사현안과 관련된 역사자료 원문데이터베이스를 구축해오고 있다. 지난 2011년부터 한국정보화진흥원이 주관하는 국가DB사업에 참여하기 시작하여 2차년도 사업(동북아역사자료DB구축사업)까지 진행되었으며, 자체예산을 확보하여 동북아역사DB시스템 구축사업을 계속 추진 중에 있다. 특히, 재단에서 진행하고 있는 역사자료의 DB구축은 기존 타기관의 그것과는 여러 가지로 차이점을 보이는데, 타 기관에서 구축한 역사자료의 성격은 특정한 자료군, 즉 "조선시대 일기류", "문집자료", "경상남도 고전적류", "정사류", "근현대신문자료", "고지도" 등의 콜렉션(collection) 중심으로 구성되어 있다. 하지만 동북아역사재단의 구축 자료는 역사현안에 대한 대응자료로서 주제중심의 자료이다. 기왕에 구축된 역사자료 1,000만 여 건 중에 독도, 고구려 등 특정 주제에 대한 자료가 없는 것은 아니다. 하지만 수 많은 역사정보 중에서 이들 주제별로 자료를 일관해서 보기란 결코 쉬운 일이 아니다. 아무리 검색의 기술이 뛰어나다고 해도, 특정 주제에 대한 정확한 자료를 모으기가 어렵다는 이야기이다.

그러나 재단에서 운영하는 동북아역사넷(http://contents.nahf.or.kr)에서는 이러한 역사현안의 주제별 자료군이 구축되어 있어서, 역사왜곡 대응자료를 비교적 간편하게 찾을 수 있다. 우리 재단에서 2012년까지 구축된 원문DB는 [표1]과 같다.([그림] 동문휘고 2012년 국가 DB사업 구축 내용 등)

관심가는 자료와 앞으로의 과제

동문휘고

동문휘고 『한국전도』의 독도

『한국전도』의 독도동북아역사넷을 통해서 제공되는 자료들 중에서 관심이 되는 부분은 고구려와 독도 관련 자료이다. 일반적으로 이들에 대한 자료라 하면 문헌자료 일색이다. 물론 동북아역사넷에서도 문헌자료가 없는 것은 아니지만, 일부자료를 제외하고는 고구려·독도에 대한 자료는 이미 타 기관에서 구축한 주요자료의 범주를 크게 벗어나지는 못하는 실정이다. 게다가 문헌자료는 그 중요성에도 불구하고 자료의 성격상 한눈에 내용을 파악하기도 쉽지 않다. 이와 같은 문헌자료의 한계를 뛰어넘어 이용자의 이해를 쉽게 하는 것이 바로 해설자료·이미지자료일 것이다. 특히, 《고구려문화유산자료》의 경우 중국·일본 지역에 산재한 고구려 유적·유물자료를 직접 조사하고 그 내용을 정리하여 데이터로 만들었다. 현재 우리재단 역사연구실에서는 지속적으로 조사를 진행하고 있으며, 이러한 내용은 향후 점차 고구려문화유산의 외연을 확대할 예정이다. 이렇게 구축된 고구려유적자료의 경우 유적·유물이 위치한 장소의 GIS정보를 병기하여 전체 고구려문화유산 분포지도를 제공하기도 한다. 그리고 또 주목할 만한 자료로〈독도·동해 관련 고지도자료〉를 들 수 있다. 우리 재단은 지난 몇 년간 독도·동해 표기 관련 동·서양의 고지도를 꾸준하게 수집하였고, 현재도 계속 진행 중이다. 그렇게 모은 고지도 자료 중 2012년 초까지 수집한 자료 200여건 모두를 DB로 구축하여 제공한다. 예컨대 러일전쟁 직후인 1905년 일본에서 제작한 《한국전도(博文館 刊, 메이지 37)》에는 울릉도와 독도를 모두 우리나라의 영토로 표기하고 있다. 사실 이전 일본에서의 울릉도-독도표기는 대체로 울릉도-다케시마(竹島), 독도-마쓰시마(松島)로 표기되었다. 그런데 러일전쟁 직후 일본은 독도를 다케시마로 표기하고 있는데, 이러한 상황을 잘 나타내는 지도가 바로 이 《한국전도》이다. 동북아역사넷에서는 이러한 지도서비스를 제공하면서 지도의 자세한 해제를 추가하여 이해를 돕고 있다.

역사교육섹션

역사교육섹션 독도교육자료

독도교육자료이외에도 동북아역사넷에는 주목할 만한 자료가 많이 있는데, 이러한 원문DB는 주변국의 역사왜곡 등 역사현안에 대응할 수 있는 주요자료로서의 가치를 가지고 있다. 뿐만 아니라 원문DB는 2차적인 역사현안·역사교육 웹콘텐츠를 제작하는 기초자료로서의 역할도 한다. 동북아역사넷에는 역사현안 섹션과 역사교육 섹션이 별도의 메뉴로 제공되고 있다. 역사현안 섹션에서는 고구려벽화고분 3D복원 등 그동안 우리재단에서 꾸준하게 만들어온 대중용 콘텐츠를 모아 두었다. 그리고 역사교육 섹션에서는 최근 '독도' 및 '동아시아사' 교육이 일선 학교에서 진행되고 있는바, 교육현장에서 사용할 수 있는 교육콘텐츠를 제공하고 있다. 특히, 초·중·고등학교에서 사용 중인 독도부교재는 온라인으로 제공되는 독도교육자료로, 학생들도 활용이 가능하도록 구성되었다. '동아시아사' 교육과 관련해서 동아시아사 교육총서로 2011년 개발된 《동아시아의 역사》를 웹콘텐츠로 개발하였고, 주요 내용과 키워드를 원문자료로 연계하여 제공하도록 개발하여, 교수학습의 참고자료로 활용할 수 있도록 만들었다.

이상에서 우리 재단에서 구축한 원문DB를 간단하게 살펴보았다. 비록 얼마되지 않는 기간이지만, 우리 재단은 역사현안 관련 원문DB라는 특화된 소기의 성과를 거두었다. 뿐만 아니라 원문데이터베이스의 대국민 서비스에 그치지 않고 끊임없이 자료를 활용한 새로운 콘텐츠를 생산하고 있다. 이와같이 우리 재단은 DB구축을 통해 동북아의 역사현안 대응자료를 집약하는 포털의 기능을 하며, 더 나아가 대중적인 이해도와 역사인식 확산을 위해 구축된 DB를 활용한 콘텐츠를 지속적으로 생산할 예정이다.

동북아역사넷은 지금 이 순간에도 계속 진화하고 있다.