동북아역사재단 2013년 01월호 뉴스레터

고토쿠 슈스이

고토쿠 슈스이최근 일본에서 우경화 경향이 두드러지고 있다. 그러나 20세기 초 제국주의가 만연하던 시기에 일본 제국주의를 비판한 일본인이 있어 간단히 소개한다. - 편집자 주

고토쿠 슈스이(幸德秋水, 1871년 11월 5일~1911년 1월 24일)의 본명은 텐지로(伝次郎) , 고치현(高知県)출신으로 일본의 사회주의자이자 무정부주의자로 20세기 초 일본의 반제국주의 지도자 중 한명이었다. 그는 국비유학생으로 프랑스에 유학하여 철학·사학·문학을 연구했으며, 사이온지 긴모치(西園寺公望)가 창간한 〈동양자유신문〉의 주필을 지냈다. 그리고 루소의 《사회계약론, 민약론(民約論)》을 번역하고, 이에 해설집 〈민약역해(民約譯解)〉을 붙여서 당시 유럽의 민권에 관심 있던 많은 이들에게 널리 알려져 ‘동양의 루소'로 이름을 떨쳤다.

고토쿠는 1893년부터 <자유신문>, <만조보(萬朝報)>의 신문기자로 재직했고 이후 사회주의자로 전환해 1901년에는 《20세기의 괴물 제국주의》를 집필해 제국주의를 비판했다. 그리고 1903년에는 헤이민샤(平民社)를 결성해 잡지 <헤이민 신문(平民新聞)>을 창간하여 러일전쟁 반대와 노동자들에게 총파업동맹을 주장하는 글을 게재했다. 그의 이러한 행동은 결국 1910년 일왕(天皇, 덴노) 암살사건이라는 '대역죄'에 연루되어 이듬해인 1911년에 처형되고 마는 계기가 되었다. 고토쿠는 살아 생전 언론의 자유를 옹호하고 일본의 침략주의를 비판했다하여 일부 학자들은 그의 죽음을 순교한 무정부주의자로 얘기하기도 한다.

고토쿠 슈스이의 삶과 사상

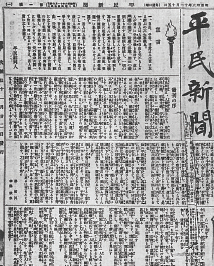

고토쿠가 '공산당 선언'을 일본어로

고토쿠가 '공산당 선언'을 일본어로처음 번역하여 게재했던 신문

(평민신문 1904년 11월 13일자의 일부)

우리에게 알려진 고토쿠는 1910년 일왕 암살을 모의했다는 죄목으로 체포되었을 때 그가 품에 간직하고 있었다는 안중근을 기리는 그림엽서와 조선의 독립을 주창했던 지식인 정도이다. 그러나 고토쿠가 살았던 시기는 일본이 서구의 식민지로 전락되지 않으려고 발버둥치며 동시에 안으로는 후발자본주의 국가로서 각종 사회문제에 시달리면서 서구로부터 배운 제국주의에 대한 환상을 아시아에 실현하려는 과도기이기도 했다. 일본은 청일전쟁과 러일전쟁에서 승리하면서 제국주의로 팽창하는 초석을 닦고 일왕을 중심으로 군과 관료에 의지해 근대국가의 틀을 완성했다. 이처럼 빠른 시일에 일궈낸 일본의 근대국가는 국민들로 하여금 자발적인 자치개념을 터득하는데 시간을 주지 않고 국민을 국가의 부속품정도로 생각하는 전체주의로 발전하게 된다. 하지만 이때 일본사회는 전반적으로 다양한 사상을 수용하려는 사회 분위기이었기에 왕권에 대한 충성심만을 강요하는 절대 왕권주의 역시 사회개혁을 꿈꾸던 인물들에게는 용납 될 수 없는 시기이기도 했다. 그래서 고토쿠는 청일전쟁과 러일전쟁에서 일본이 승리하고 제국으로 팽창하는 현상에 대해 비판적인 입장을 가감 없이 표출했다는 점에서 일본제국주의의 초기 비판론자로 볼 수 있다. 또한 고토쿠는 자유민권운동의 경험을 토대로 사회주의 운동을 전개하고 아나키스트사상에 입각해 제국주의와 일왕에 의한 전체주의 체제를 비판했다. 그래서 고토쿠가 근대 동아시아의 진보적 담론을 만드는데 선구적 역할을 하였음을 알 수 있다. 그가 쓴 《20세기의 괴물 제국주의》는 당시 국제사회에 만연하던 제국주의를 민족주의와 군국주의의 연합으로 파악하고 제국주의가 소수 지배계급만을 위한 허구임을 비판했다. 그러나 고토쿠에 의한 이른바 ‘일본제국비판'은 무력에 대한 비판이 주를 이룬 반면, 일왕에 의한 전체주의적인 국가체제 그리고 경제와 외교적인 침략주의에 대해서는 비판하고 있지 않다는 데에 한계성을 갖는다. 하지만 그의 제국주의에 대한 비판은 약육강식에 의한 무분별한 침략전쟁을 종식시켜야한다는 ‘반전(反戰) 메시지'를 담고 있다. 그리고 고토쿠에 의한 제국주의 비판은 동아시아의 반제국주의 운동에 이론적인 틀을 제공하는데 기여했으며, 동시에 중국의 신해혁명 주역들에게도 영향을 끼쳤다.

고토쿠 사후(死後) 100년, 우리에게 던지는 담론

한편 고토쿠가 대역죄에 연루되어 죽게 되자 일본에서는 아나키스트운동이 극도로 쇠퇴한다. 이유는 소위 '고토쿠 대역사건'을 계기로 일본 정부에 의해 특별고등경찰이 만들어지고 사회운동에 대한 탄압이 심해졌기 때문이다. 이후 일본사회는 국민의 자유를 박탈하고 감시하는 사회체제를 구축하게 된다. 이는 고토쿠가 생전에 염려하던 우려가 현실화된 것이며 이러한 체제는 1945년 일본이 패전에 이르기까지 지속되었다. 그렇다면 고토쿠 사후(死後) 100년이 지난 시점에서 그가 21세기 동아시아에 던진 숙제는 무엇이며 그를 어떻게 평가해야 할 것인가는 명확해진다.

이처럼 고토쿠의 사상은 20세기 초 제한된 시대에만 국한된 것이 아니고, 오늘날 애국주의가 팽배해있는 일본의 사회현상에서 반드시 재음미 되어야할 대상임이 틀림없다.