2025년 11월호 뉴스레터

학술회의 참가기

백두산, 지구의 시간과 민족의 기억이 만나다

- 문상명 한중연구소 연구위원

칠레 남부, 안데스산맥과 태평양 사이의 푸른 곡선 속에 아라우카니아(Araucanía)주가 있다. 그리고 그 한가운데 안데스의 서쪽 기슭에 자리한 도시 테무코(Temuco)는 마푸체(Mapuche) 원주민의 땅이다. 열한 번째 유네스코 세계지질공원 국제학술회의(11th International Conference on UNESCO Global Geoparks)는 지구의 시간과 인간의 기억이 겹쳐 흐르는 이곳에서 2025년 9월 8일부터 12일까지 개최되었다.

지구 반 바퀴를 조금 더 돌아 도착한 테무코에는 이제 막 추위를 이기고 핀 매화와 벚꽃이 고개를 내밀고 있었다. 지구의 나이와 성장의 과정, 그 경이로운 순간순간이 탄생시킨 경관을 찬탄하는 학자들과 지역의 문화를 이야기하는 사람들이 한자리에 모였다.

‘조상들의 지혜에서 미래의 지질공원으로; 지속가능한 발전을 위한 기술과 디지털 혁신’이라는 주제로 지질학과 역사·문화, 지역공동체 사람들이 함께하는 포럼이자 축제의 장이었다. 이 다섯 날 동안, ‘지질’은 단순히 돌과 지층이 아닌 인류의 기억과 정체성의 층위였다.

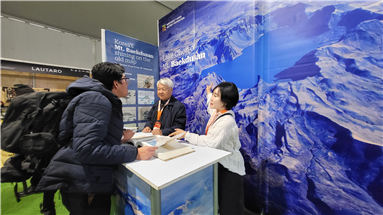

2025년 4월, 한반도의 백두산 구역이 유네스코 세계지질공원으로 지정되면서 마침내 백두산 전체가 세계적인 지질유산의 이름 아래 하나로 이어졌다. 의미 깊은 해에 열린 유네스코 세계지질공원 국제학술회의에서 백두산이 품은 지질학적, 역사·문화적 가치를 세계에 전하고자 발표와 전시에 참여했다.

자연유산을 넘어 한국 역사·문화의 원형 공간, 백두산

발표 제목은 「Mount Paektu: From Cultural Archetype to a Platform for Inter-Korean Heritage Preservation and Regional Cooperation(자연유산을 넘어, 한국 역사·문화의 원형 공간 백두산: 남북 공동유산 보존과 동북아 협력의 장으로)」였다. 필자는 발표를 통해 우리에게 백두산이 어떤 역사‧문화적 의미와 가치가 있는지 소개했다. 특히 우리 옛 지도에 그려진 백두산을 통해 우리의 세계관과 자연관, 우리 문화의 총체를 보여주었다. 우리 옛 지도 어디에서나 가장 빼어나게 국토의 상징으로 그린 산. 조선의 선비들이 생애 한 번쯤은 꼭 오르고자 꿈꾸던 그들의 마음속 ‘유람의 1순위’, 가장 큰 로망의 산이었다. 서양의 학자들은 동양화를 닮은 듯한 지도에 매료되어 지도 한 장에 깃든 미감과 상징성에 감탄하며 찬사를 보내기도 했다.

발표를 마쳤을 때, 중국인 학자가 날카로운 질문을 던졌다. “백두산은 누구의 산이라 생각하는가? 그리고 백두산을 한국의 산이라 말할 수 있나?” 어찌 보면 필자의 발표 주제이기도 했던 질문이었다. “백두산은 동아시아의 큰 산으로 한국의 것만도, 북한의 것만도, 중국의 것만도 아닌 동북아 모두의 산으로 함께 역사와 문화, 자연을 공유해 왔다. 현재는 북한과 중국이 백두산을 경계로 하고 있지만, 백두산은 우리 한반도의 영산이다.” 필자의 답에 모두 큰 박수로 공감을 대신해 주었다. 30시간 넘게 날아와 발표하기를 참 잘했다는 생각이 들었다.

전시: 우리 민족의 영산 백두산, 그리고 함께 공유하는 동북아의 큰 산 백두산

백두산은 어느 한 나라의 산이 아니라, 남북한과 중국이 함께 아끼고 지켜야 할 소중한 자연이자 문화유산이다. 그래서 이번 전시는 단순히 ‘우리의 산’임을 강조하기보다 공동의 유산으로서 백두산을 어떻게 바라볼 것인가에 대한 고민에서 출발했다. 요즘 국제사회에서는 중국이 ‘창바이산’이라는 이름을 내세워 백두산을 자국 중심의 서사로 일방적으로 홍보하고 있다. 하지만 우리는 중국의 존재를 무시하거나 부정하기보다는 서로의 산으로 인정하면서도 특정 국가의 시각에만 갇히지 않도록 전시를 준비했다.

이를 위해 옛 지도 중 ‘백두산’ 명칭이 있는 지도와 ‘장백산’과 ‘백두산’이 모두 적힌 지도들을 함께 소개했다. 백두산이 오랜 시간 한반도 사람들에게 어떤 존재였는지를 시각적으로 보여주는 동시에 자연과 역사, 민족의 정체성이 겹겹이 쌓여 있는 공간임을 알리고 싶었다. 무엇보다도 아름다운 백두산이 그려진 지도들을 통해 우리 문화의 총체성과 예술적 깊이, 그리고 세계에 자랑할 만한 자연유산으로서의 가치를 전하고자 했다. 백두산을 하나의 국가가 아닌 동북아가 함께 사랑하고 보존해야 할 평화와 공존의 상징으로 바라보는 시선을 담아내었다.

백두산을 둘러싼 국제 내러티브의 경계와 가능성

이번 유네스코 회의는 단순한 학술 교류의 장을 넘어 지질유산을 둘러싼 외교와 기억의 장이었다. 특히 국제지질과학연맹(IUGS) ‘세계 100대 지질유산(Geological Heritage Sites)’ 분과의 아시에르 힐라리오(Asier Hilario) 의장과의 면담은 매우 뜻깊은 순간이었다. 우리는 한반도 백두산이 지닌 지질학적 가치뿐만 아니라, 민족적 상징성과 역사적 중요성, 그리고 분단과 국경이라는 복합적 현실을 상세히 전달했다. 이러한 노력을 통해 1차로 선정된 144개 지질유산 후보 목록에 백두산이 포함되는 성과를 거둘 수 있었다.

이번 회의를 통해 백두산을 둘러싼 국제 내러티브의 차이도 깊이 체감했다. 같은 산을 두고도 북한과 중국이 전혀 다른 시선으로 백두산을 설명하고 있었고, 이는 유네스코가 발간한 공식 여행기 형식의 도서 Geoparks the Traveller’s Notebook에도 고스란히 드러났다. 이 책은 북한의 백두산과 중국의 창바이산을 각기 다른 페이지에 여행자의 수필 형식으로 소개하고 있다.

북한 편에서는 백두산을 민족의 신화와 설화, 전통악기, 시베리아 호랑이 등의 상징과 함께 소개하며, 우리 민족 정체성의 기원과 신성한 공간성을 강조했다. 반면, 중국 편은 ‘중화민족의 다원적 일원’인 만주족과 조선족이 혼인하여 함께 살아가는 공간으로 재해석하여 자국 내 다민족 공존의 상징으로 백두산을 통합하고 있었다.

또한 천지에는 ‘Heaven Lake’라는 중국식 영어 지명이 사용되었다. 표면적으로는 영어권 독자들에게 친숙한 번역어를 제공하려는 편집 선택처럼 보이지만, 실상은 지명의 주도권이 중국 쪽으로 기운 것을 의미한다. 북한은 세계지질공원 신청서 등 국제 문서에서 일관되게 ‘Lake Chon(천지, Chonji Lake)’라는 조선어 음가 기반의 명칭을 사용해 왔다. 이는 단순한 호수의 이름이 아니라, 민족적 상징성과 자주적 해석을 담고 있는 언어 선택이다. 반면 ‘Heaven Lake’는 중국어 ‘Tianchi(天池)’의 직역이다. 그런데도 두 지역 모두에 ‘Heaven Lake’를 일괄 적용한 것은 중국 중심의 명명체계가 국제 출판물에서도 사실상 표준처럼 기능하고 있다는 점을 시사한다.

우려스러운 것은 이러한 선택이 반복될수록 국제사회에서 백두산도 중국 명칭인 ‘창바이산(Changbaishan)’으로 굳어질 가능성이 높아진다는 점이다. 언어는 단순한 표기 수단 이상의 기능과 힘을 가지고 있다. ‘Heaven Lake’가 반복 사용될 경우 ‘백두산’이라는 우리의 이름은 약해지고 국제사회에서 중국식 이름이 보편적으로 수용될 위험이 있다.

북한의 백두산

(Geoparks the Traveller’s Notebook, p.250) |

중국의 백두산

(Geoparks the Traveller’s Notebook, p.250) |

이러한 흐름은 서사의 구성 방식에서도 한층 더 뚜렷하게 드러난다. 북한 편에서는 여행자의 시선을 따라 “여기가 중국이야”라는 여성의 대사가 등장하고, 이를 통해 백두산 능선을 따라 경계가 존재함을 자연스럽게 인식하게 된다. 이는 단순한 안내가 아니라, 자연지형 위에 인위적으로 그어진 국경선을 자각하게 만드는 상징적 장면이다. 반면 중국 편에서는 이에 상응하는 “여기가 북한이야”라는 언급은 등장하지 않는다. 이로 인해 백두산은 공동의 유산이 아닌 중국 국경 안에 온전히 포함된 ‘중국의 산’으로 서술되는 인상을 남긴다. 이는 독자의 무의식 속에 백두산에 대한 중국의 일방적 해석과 소유 서사를 각인시키는 효과를 불러일으킬 수 있다.

결국, 이런 내러티브의 구성 방식은 단순한 설명을 넘어 유산의 의미와 기억을 누가 해석하고 전달할 수 있는가에 대한 권리 문제로 이어진다. 특정 국가의 시선만이 강조될 경우 세계유산을 바라보는 시각은 편향될 수밖에 없다. 이는 해석의 균형성과 공정성을 위협할 수 있는 구조적 문제로 작용할 여지가 있다.

이번 회의를 통해 백두산은 단일 국가의 소유물이 아니라는 점, 나아가 남북한과 중국이 함께 연구하고 보호해야 할 ‘공동의 유산’이라는 사실을 다시금 실감했다. 단지 웅장한 화산지형으로서의 가치만이 아니라, 분단과 경계를 넘어설 수 있는 동북아 평화와 공존의 상징으로서 더 큰 의미를 지닌다. 향후 백두산을 둘러싼 세계유산 등재 논의 역시 특정 국가의 단일한 내셔널 내러티브가 아니라 초국경적 협력, 그리고 다층적인 기억을 담아낼 수 있는 제도적 틀로 이어져야 할 것이다. 그것이야말로 세계유산이 지향해야 할 진정한 방향일 것이다.

회의장 전경

개막 행사

유네스코 위원회 회의 세션 발표