2025년 11월호 뉴스레터

동북아 STORY

용두산발해왕실고분군과 황후 묘지명의 의의

- 권은주 한중연구소 연구위원

오랫동안 기다렸던 용두산발해왕실고분군 발굴보고서

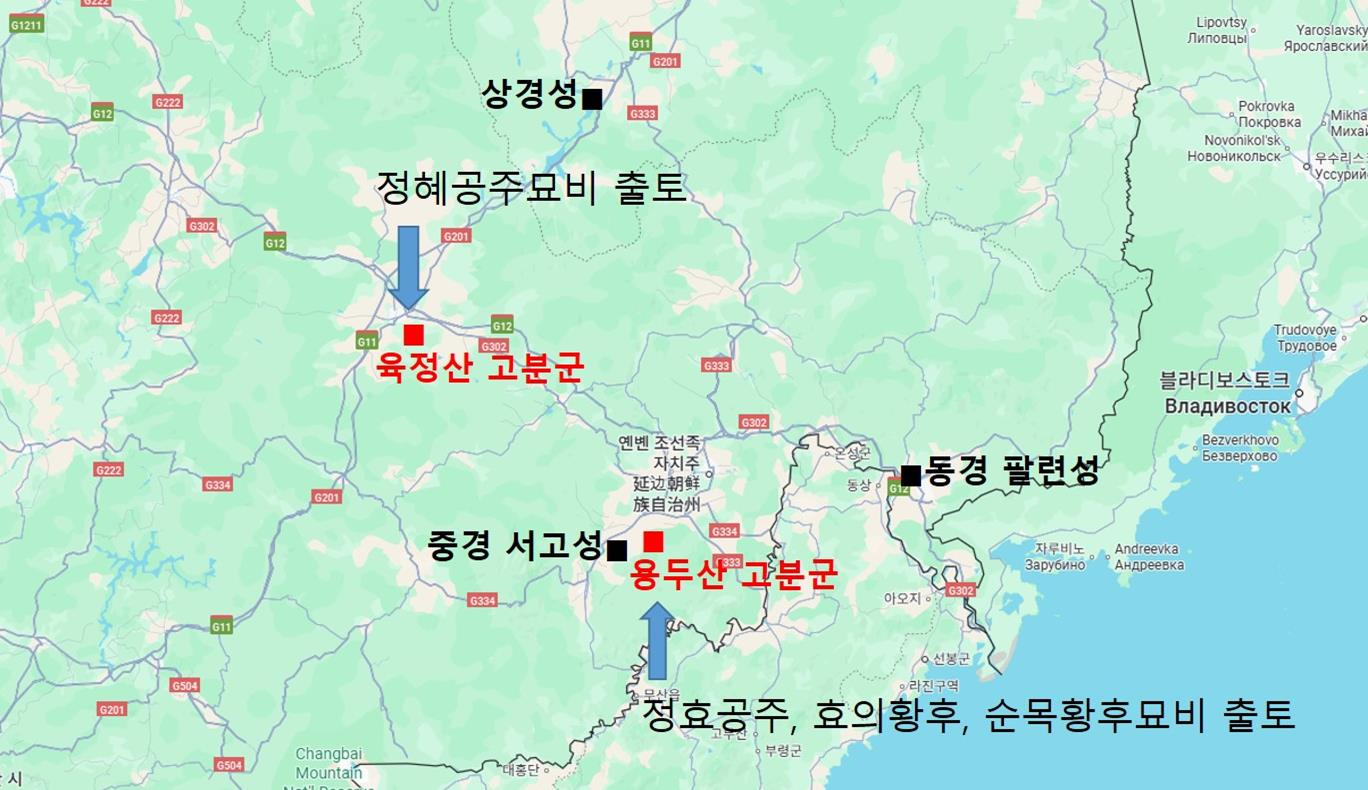

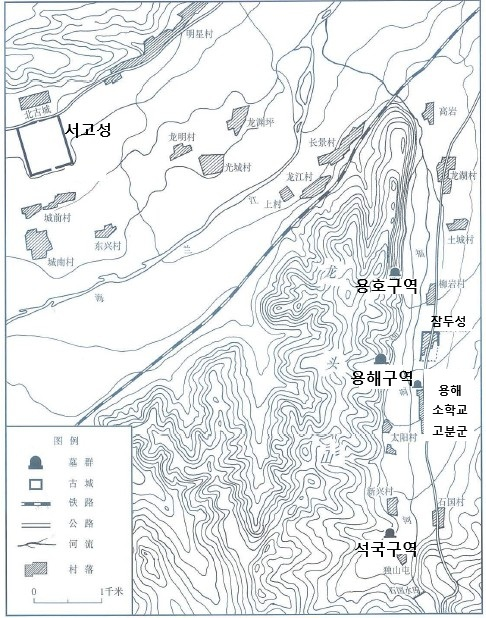

용두산고분군은 중국 길림성 연변조선족자치주 화룡시(和龍市)에 위치한다. 주변에는 발해 중경(中京) 유적인 서고성을 비롯하여 잠두성, 용해소학교고분군, 동남구고분군, 동남구절터 등 다수의 발해 유적이 분포해 있다.

중국에 있는 발해 유적

이 고분군에 대한 정식 조사는 1980년 연변조선족자치주박물관에서 용해촌(龍海村) 인근 유적을 조사하던 중 지표에 산재한 대량의 전돌과 기와를 발견하면서 시작되었다. 이때 문왕의 4녀인 정효공주의 무덤과 묘지명이 발견되어 크게 주목을 받았다. 이후 몇 차례 발굴조사가 이뤄졌는데, 이번에 출판된 발굴보고서는 1997년, 2004~2005년, 2008년의 발굴조사 성과를 수록하고 있다.

길림성문물고고연구소·연변조선족자치주문물보호중심·길림대학고고학원·화룡시문물관리소,

『용두산발해왕실묘지: 1997, 2004-2005, 2008 발굴보고』 , 문물출판사, 2025

『용두산발해왕실묘지: 1997, 2004-2005, 2008 발굴보고』 , 문물출판사, 2025

이 보고서를 오랫동안 기다렸던 이유는 새로운 발해 고고학 성과에 대한 기대도 있었지만, 2004~2005년 발굴에서 출토되었던 효의황후와 순목황후 묘지명에 대한 궁금증이 가장 컸다. 두 황후의 묘지명이 공개되지 않고 정식 보고서의 출판이 지연되면서 그 이유에 대해 논란이 일기도 하였다. 그러나 중국 고고학계에서 발굴보고서의 출판이 수십 년 지연되는 것은 흔한 일이다. 다만, 사료가 부족한 발해사 연구에서 두 황후의 묘지명 공개가 지연되는 것이 매우 아쉬웠는데, 이제라도 발굴보고서가 출판되어 반갑기만 하다.

용두산발해왕실고분군 발굴의 고고학적 성과

용두산고분군은 용호(龍湖)·용해(龍海)·석국(石國) 세 구역으로 이뤄져 있다. 조성 시기는 8세기 초·중엽에서 9세기 중엽까지이며, 석국, 용해, 용호 구역 순으로 조성된 것으로 본다.

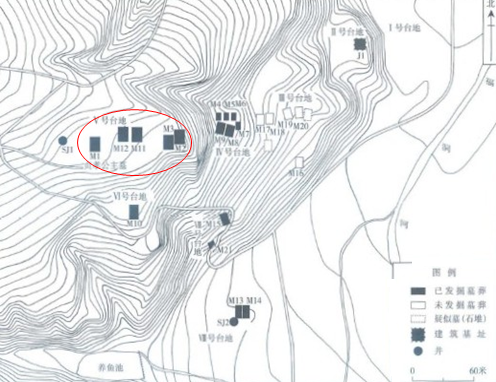

용해구역은 다시 8개로 구분되는데, 1호 대지에서는 유구가 발견되지 않았고, 2호 대지에서는 回자형 건물지 1기가 확인되었다. 3호 대지에서는 무덤 5기와 무덤 추정 유구가 확인되었고, 4호 대지는 전실묘 1기와 석축묘 5기가, 5호 대지는 서쪽에서 동쪽으로 전실탑묘 형태의 M1(정효공주묘)과 대형 석실묘인 M12(효의황후묘)·M11, M3(순목황후묘)·M2 순서로 연접한 무덤 5기가 조사되었다. 6호 대지는 전실탑묘 1기, 7호 대지는 석실묘 2기, 8호 대지는 상부에 回자형 묘상건물지가 있는 동봉이혈전곽목관묘(M13, M14호) 1기가 확인되었다. 그밖에 5호와 8호 대지에서 우물 1기가 발견되었다.

용두산고분군 위치 및 분포도(『용두산발해왕실묘지:1997, 2004-2005, 2008년 발굴보고』, 2쪽)

용해구역 유적 분포도, 빨강 동그라미는 5호 대지(『용두산발해왕실묘지:1997, 2004-2005, 2008년 발굴보고』, 12쪽)

석국구역에서는 2기의 무덤이 조사되었는데, 1호 무덤은 삼실묘(M1A, M1B, M1C)이며, 2호 무덤은 쌍실묘(M2A, M2B)로, 각각 하나의 봉토로 조성한 동봉이혈석실묘이다. 두 무덤의 거리는 불과 10m 내외로, 무덤 주인들의 관계가 긴밀함을 보여준다. 용호구역의 경우 아직 발굴이 이뤄지지 않았다.

용두산고분군에서는 무덤의 형식, 매장방식에 대한 정보뿐만 아니라 다양한 기와류, 금속 꾸미개, 자개함, 삼채류, 인골 등 많은 유물이 나와 발해의 물질문화를 연구하는 데 크게 기여할 것으로 보인다. 특히 절대연대를 알 수 있는 묘지명의 발견으로 발해 고고학의 유적, 유물 편년 연구가 좀 더 정밀해질 것으로 기대한다.

2호 대지

|

M12

|

M10

|

M13

|

M13

|

M14

|

M14

|

|

용두산발해왕실고분군 출토 유물(『용두산발해왕실묘지:1997, 2004-2005, 2008년 발굴보고』)

효의황후와 순목황후 묘지명이 알려주는 사실들

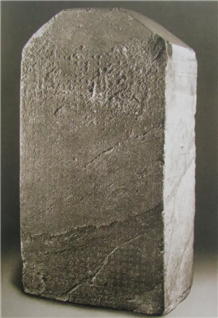

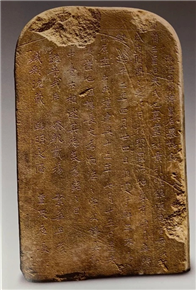

발해 묘비는 지금까지 총 4기가 발견되었다. 공교롭게도 모두 발해 제3대 왕인 문왕과 관련된 왕실 여성 묘비로 문왕 때 만들어졌다. 문왕의 2녀인 정혜공주(738~777)의 묘비는 보력 7년(780)에 제작되었고, 1949년 길림성 돈화 육정산고분군에서 출토되었다. 문왕의 4녀인 정효공주(757~792)의 묘비는 대흥 56년(792)에 제작되었다.

새로 발견된 문왕의 황후인 효의황후(726~775)의 묘비는 보력 2년(775)에 제작되었고, 묘지명 총 981자 중 몇 자를 제외하고 모두 판독이 가능하다. 문왕의 손자인 제9대 간왕의 황후인 순목황후(?~?)의 묘비는 제10대 선왕 때인 건흥 12년(829)에 제작되었고, 묘지명 141자 중 훼손되어 탈락된 2자를 제외하고 글자가 선명하게 남아있다.

정혜공주묘비

|

정효공주묘비

|

효의황후묘비

|

순목황후묘비

|

발해 왕실 묘비(정혜공주묘비는 바이두백과, 정효공주묘비는 한국민족문화대백과, 효의황후묘비,

순목황후묘비는 『용두산발해왕실묘지:1997, 2004-2005, 2008년 발굴보고』)

두 황후의 묘지명은 새로운 사실을 알려줌과 동시에 의문을 안겨주어 흥미롭다. 우선 지금까지 발해 성씨는 대씨와 고씨를 비롯하여 약 50성 정도가 확인되는데, 효의황후의 ‘울(欎)’과 순목황후의 ‘태(泰)’는 처음 확인된 성씨다. 특히 울씨는 선비·말갈계 등 주로 북방민족이 사용하던 희성으로, 발해의 종족 구성이 다양했음을 보여준다. 또한 생몰년의 비교를 통해 효의황후는 불과 열두 살 차이가 나는 정혜공주의 친모가 아니라는 사실이 밝혀졌다. ‘본각’, ‘반야’, ‘열반’ 등 불교와 관련된 표현을 통해 발해의 불교의식을 엿볼 수 있고, 연호와 ‘성조(聖朝)’, ‘황상(皇上)’ 등 황제국 관련 용어를 통해 발해의 독자적인 천하관을 확인할 수 있다. 특히 발해에서 처음 확인된 ‘동국(東國)’이라는 표현은 삼국, 고려, 조선과 같이 중국과 공간적으로 구분되는 ‘동국’, ‘해동’ 의식이 발해에도 있었음을 보여준다.

이밖에 황후의 묘지명은 여러 학술적 논쟁거리를 제공한다. 대표적인 것이 정혜공주묘지명에 보이는 ‘진릉(珍陵)’과 효의황후묘지명에 보이는 ‘진릉대(珍陵臺)’가 같은 장소라는 주장이다. 그 진위 여부에 따라 발해의 건국지와 초기 중심지인 ‘구국(舊國)’의 비정이 달라질 수 있다. 순목황후묘지명의 경우 ‘연평’이란 연호가 새롭게 보이는데, 누구의 연호인지 그 시기가 언제인지 논란이 있다. 또한 순목황후는 왜 발해가 아닌 거란 땅으로 추정되는 선비(鮮卑) 불이산(不易山) 언덕에 묻혔다가 한참 시간이 지나서 현재 장소로 옮겨졌을까 하는 의문도 있다. 문왕 사후 불안정한 왕위 계승과 왕통의 변화로 일어난 내부 권력 문제인지, 9세기 이후 벌어진 발해, 거란, 당, 회흘 사이의 관계 변화 때문인지, 우리에게 풀어야 할 숙제를 던지고 있다.