동북아역사재단 2022년 02월호 뉴스레터

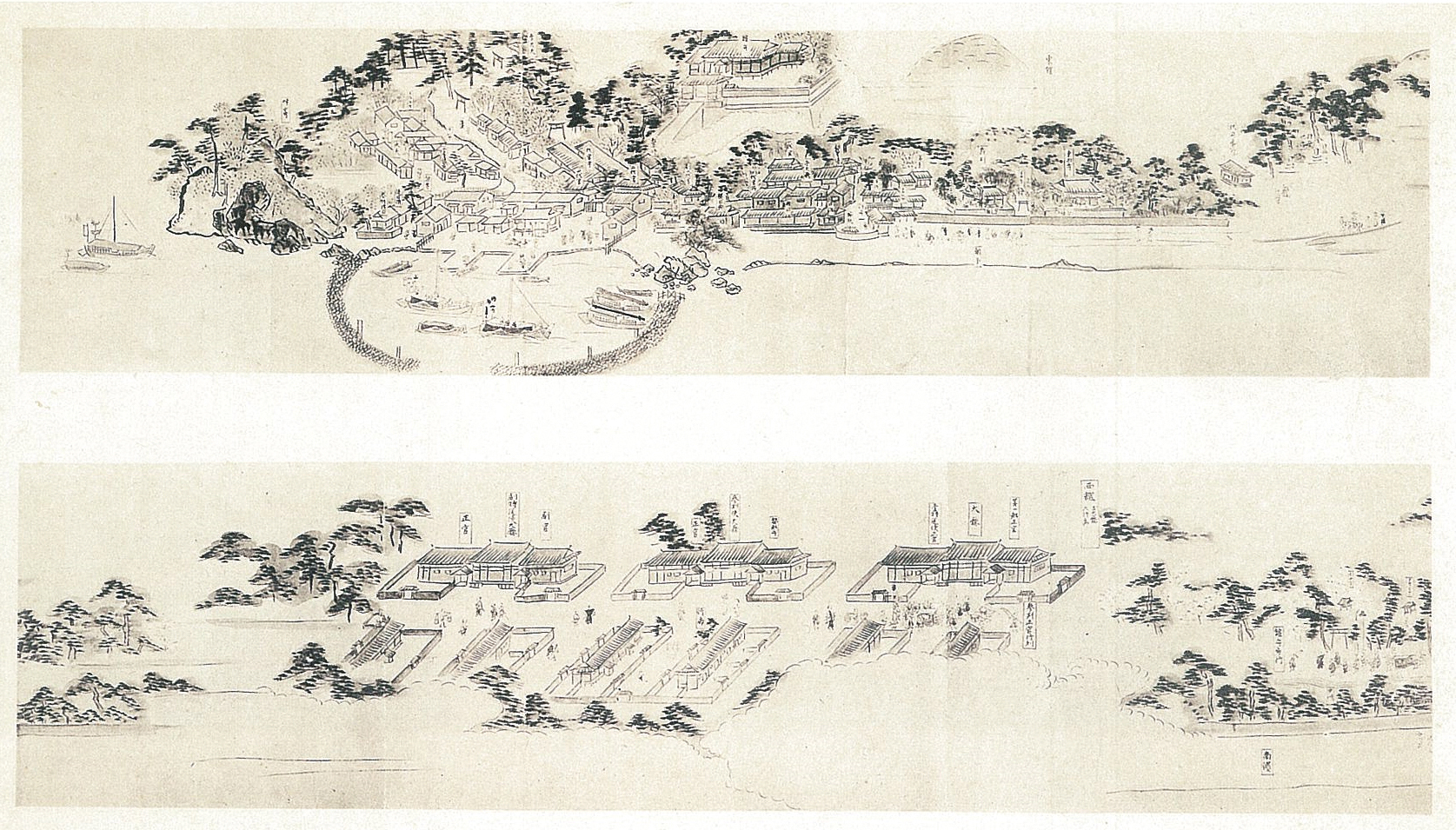

『부산포왜관회도(釜山浦倭館繪圖)』

19세기 후반 필사본(부산대학교도서관 소장)

조선에 도항해 오는 일본인을 수용하기 위해 만들어진 시설, ‘왜관(倭館)’은 오랜 역사를 지닌다. 조선이 건국된 지 얼마 되지 않은 1407년(태종7), 조선은 일본 무역선의 입항지를 부산포(부산시)와 제포(薺浦, 창원시) 두 곳으로 제한하고 왜관을 설치하여 그곳에 입항한 일본인이 숙박하며 교역하게 했다. 1418년에는 염포(鹽浦, 울산)를 추가로 개항하여, 이른바 삼포(三浦) 왜관의 시대가 열렸다.

삼포로 입항한 일본의 사신(使臣)과 상인들은 도읍 한성(漢城)으로 올라가 조선 국왕에게 진상품을 바치고 무역을 행했다. 따라서 한성에도 상경한 일본인을 수용하는 시설 ‘동평관(東平館)’이 있었다. 처음 세 항구는 일본선의 지정 입항지에 불과했지만, 세월이 흐르자 아예 왜관 주변에 거주하는 일본인들이 증가하여 각각 일본인 마을이 형성되었다. 1510년, 삼포에서 일본인의 무장폭동이 일어나 조선인과 유혈 충돌하는 사태가 일어나는 바람에 삼포와 왜관은 폐쇄와 개항을 반복했다. 1592년, 임진왜란이 발발하자 당시 유일하게 존재하던 부산포 왜관은 일본군이 구축한 왜성(倭城) 안으로 흡수되어 사라졌다고 한다.

임진왜란이 종결되자 쓰시마(對馬)는 전쟁으로 단절된 양국 관계를 회복시키기 위해 일찍부터 조선에 사신을 파견했다. 조선은 1601년 절영도(부산의 영도)에 임시 왜관을 설치하여 그들을 접대했다. 국교가 재개되며 1607년 외교와 무역을 수행하기 위해 정식 왜관으로 설치된 것이 ‘두모포왜관(豆毛浦倭館)’이다. 양국의 교류가 궤도에 오르자 좀 더 넓은 규모의 왜관을 원하는 쓰시마의 요청을 받아들여, 조선은 1678년 초량왜관을 새롭게 완공했다. 이후 실질적인 외교와 무역 업무는 이 초량왜관을 통해 이루어졌다.

조선 후기 일본 측에서 대조선 통교 업무를 수행한 것은 쓰시마였다. 쓰시마는 도요토미 히데요시(豐臣秀吉) 정권이 몰락한 후 일본을 지배하던 에도(江戶) 막부의 승인을 받아 조선과의 외교와 무역을 독점적으로 전담했다. 왜관에는 매년 수십 척의 쓰시마 선박이 입항했다. 조선과 쓰시마와의 외교 교섭과 의례, 무역의 원칙과 시기에 따른 변화에 관해서는 이미 여러 책을 통해 소개된 바 있다. 다시로 가즈이(田代和生)는 『倭館ー鎖國時代の日本人町』(文藝春秋, 2002)에서 왜관을 소개했는데, 이 책은 『왜관-조선은 왜 일본 사람들을 가두었을까』(논형, 2005)로 번역 출간되기도 했다.

그런데 필자가 『조선 후기 ‘왜관’의 세계』에서 그리려는 왜관은 그런 공식적인 통교 업무가 아니라 왜관을 둘러싸고 빈번하게 발생했던 ‘불법적인 행위’와 ‘갈등 상황’이다. 여기에서 불법적인 행위란 일회성 에피소드나 돌발사고가 아니라, 조선 정부가 ‘불법’으로 규정한 행위를 말한다.

초량왜관(草梁倭館)의 전경 변박(卞璞) 作

(국립중앙박물관 소장)

왜관이라는 공간을 상상해보자. 그곳은 쓰시마에서 온 남성들이 평균 400~500명, 많을 때는 1천 명가량이 생활하고 있었고, 상급무사·하급무사·상인·공인·농민·승려·의사·통역관 등 신분도 다양했다. 외교 사신으로서 도항한 사람들은 대개 수개월 간 외교 의례를 치른 후 쓰시마로 돌아갔지만, 특정 직책에 임명된 사람이나 조선어 습득을 위해 유학 온 사람들은 몇 년씩 머물다 돌아가는 예도 흔했다. 이처럼 문화도, 언어도, 행동 규범도 다른 이방인이 수백 명이나 머물며 생활하다 보니 왜관과 그 주변에서는 갖가지 사건과 사고, 분쟁이 발생했다.

조선인과 일본인이 함께 불법행위를 작당하는 일도 심심치 않아서 사건을 처리하는 것도 심각한 문제였다. 대표적 불법행위에는 밀무역·상해·살인·도난·난출(闌出, 왜관 무단이탈)·교간(交奸, 조선 여성과 일본 남성의 성관계) 등이 있었다. 그 중 특히 조선 정부가 가장 엄격하게 통제하려 했던 것은 밀무역·난출·교간이었다. ‘조선이 극혐한 3대 행위’라고나 할까.

조선 정부의 기본적인 자세는 여러 가지 규정에 근거하여 통교 업무를 관리·감독하는 것이었다. 이것은 조선뿐 아니라 자국 내에 외국인 체류 시설을 만들어놓은 일본과 중국도 마찬가지여서, 전통시대 동아시아 세계에서는 보편적인 현상이었다. 그러나 밀무역·난출·교간을 단속하려는 쪽은 조선이고, 쓰시마의 입장은 달랐다.

밀무역의 경우 쓰시마도 번청(藩廳)의 허가를 받지 않은 매매를 단속하고 발각 시 처벌했지만, ‘쓰시마의 이익을 위해 번청이 묵인하는 밀무역’이 종종 자행되었기 때문에 발각되더라도 핑계를 대며 조선의 처벌 요구를 거부했다. 게다가 난출과 교간에 관해 쓰시마는 불법이라는 인식조차 희박했기 때문에 당사자의 처벌 문제를 놓고 조선 정부와 충돌하기 일쑤였다.

통제와 처벌 요청만으로는 부족하다고 판단한 조선은 강제력을 부여하고자 쓰시마와 ‘약조(約條)’를 체결했다. 불법행위와 그에 대한 처벌을 명문화한 것이다. 조선과 쓰시마 사이에서 체결된 약조는 어떤 내용이며, 그 약조는 실제 사건에서 어떻게 적용되었을까. 조선은 왜 난출과 교간을 금지했으며 쓰시마는 난출과 교간을 어떻게 인식하고 있었을까.

이 책은 조선 후기에 발생한 밀무역·난출·교간 사례를 꼼꼼하게 살펴 이러한 의문에 대한 해답을 찾고자 했다. 정부가 만든 각종 제도와 규정만으로는 알 수 없는 생생한 ‘왜관의 세계’를 펼쳐 보이는 것이 집필 취지이다. 왜관은 일본인의 행동을 제한하기 위해 만든 시설이지만, 왜관과 그 주변은 우리가 상상하는 것 이상으로 갖가지 ‘은밀한’ 교류와 갈등이 공존했던 흥미로운 세계임을 독자는 경험할 수 있을 것이다.

동북아역사재단이 창작한 '조선 후기 ‘왜관’의 세계' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.