동북아역사재단 2019년 09월호 뉴스레터

1909년 9월 4일 일본과 청국은 간도의 영유권과 주민 관할권 등을 다룬 ‘간도협약’(日中圖們江滿韓界務條款(중국)/間島に關する日淸協約(일본))을 체결했다. 이를 통해 일제는 안봉철도 개설 등 기타 만주에서의 몇 가지 이익을 얻었으며 이후 만주 침략의 중요한 계기가 된 사실은 널리 알려져 있다. 지금부터 10년 전 간도협약 100주년을 앞두고, 관련 시민단체가 중국대사관 앞에서 항의 시위를 하고 성명서를 발표했다. 시민단체 사이에서는 간도협약 100년 시효설이 제기되기도 했지만 사실 이런 설에는 뚜렷한 근거가 없었다. 그런데 그 이후 간도문제에 대한 국민들의 관심뿐 아니라 연구자의 관심도 현저히 떨어져 버렸다.

변경사와 지역사 연구방법의 시각

간도문제는 주민문제와 영토문제로 구분된다. 경계선이 불분명하고, 경계선에 대한 관리와 통제가 조밀하지 않은 상황에서는 영토문제보다는 주민문제가 정책당국자에게는 훨씬 중요한 문제다. 근대 들어 경계선에 대한 관리와 통제 지표가 올라가고, 국경선 내의 인민에 대한 전일적 지배를 관철해나가는 과정에서 그동안 불분명했던 변경지역에서의 영토선 획정 문제와 경계선을 왕복하는 사람들의 관할권 문제(토지소유권, 과세, 재판권 등)가 대두되었다. 간도문제 연구의 확장을 위해서 주민문제를 중심에 둔 변경사와 지역사 연구방법으로 간도문제 연구를 진화시켜야 할 필요성을 느끼는 대목이다.

1860년대부터 1909년까지 조선, 대한제국기의 압록강, 두만강 연변지역의 기근 국면, 영토협상 문제, 청일전쟁과 의화단사건, 러일전쟁 등 전쟁 전후의 국면부터 중앙정부와 지방정부 단위의 과세정책, 영토정책이 어떻게 변화했고 동시에 주민들은 어떤 생존전략을 찾아 나갔는지를 살펴볼 필요가 있다. 예를 들어 1907년 이후, 대한제국에 대한 일본의 영향력이 높아지면서 압록강 대안對岸의 한인들은 대한제국 군郡의 관할로 돌아가자는 주장과 함께 차라리 청조에 귀속하자는 주장이 맞섰다.

이는 앞 시기 대안의 한인들이 연변의 각군과 맺어온 관계 변화 과정을 고려해야 함을 뜻한다. 그리고 단련(團練), 마적(馬賊) 등 청국 자위조직과의 관계, 과세문제에 대한 대안 각군의 행위에 대한 경험 등이 축적된 결과였다. 북간도 지역뿐만이 아니라 주민문제에 많은 논란이 되어왔던 서간도 지역까지도 포괄적으로 설명해야 할 필요가 있다. 변경에는 이른바 충의사(忠義社)와 충의대(忠義隊)그리고 ‘청비(淸匪)’ 혹은 ‘목비(木匪)’ 등으로 표현된 양국 민간 자위조직이 있었다. 다양한 성격의 공조직들은 서로 경쟁하면서 인명과 재산상의 손실을 낳은 무력충돌을 거듭했다. 뒤이은 협상과 타협 결과가 1904년의 ‘변계선후장정(邊界善後章程)’이었다. 유동하고 불안정을 배경으로 기묘한 타협과 억압되는 주민들의 삶을 보여주는 곳이 변경이다.

간도문제에 대한 여론은 함경도 지식인들이 주도했다. 서간도 문제에 대한 발언도 마찬가지였다. 이는 서간도의 월간越間한인들 중 함경도 출신이 적지 않았던 것과 밀접한 관련이 있다. 대한제국이 간도정책을 본격 추진했던 1900년대 초반에는 이용익을 비롯한 중앙과 김노규를 비롯한 지방의 함경도출신 인사들이 배후에 있었다. 간도문제를 함경도 지방민의 이해를 넘어 대한제국 전체의 이해와 일치시키는 과정이었고 이때, 황성신문 등 언론의 역할이 중요했다. 다시 말해 간도문제는 그동안 소외되었던 함경도 지역민들의 중앙정부에 대한 다양한 인정투쟁의 성격도 지니고 있었던 것이다.

대한제국 정부는 간도문제 혹은 러시아의 남하정책과 의화단사건 등에 민감하게 반응했다. 이용익, 윤덕영, 민병석 등을 비롯한 정부 대신들이 압록강과 두만강 대안 지역 유민들에 대한 관할과 영토주권의 향배를 둘러싸고 경쟁적으로 다양한 정책적 제언을 했다. 이런 경쟁들이 대한제국의 간도정책을 굉장히 뜨겁게 만들었고, 그 사이 호적을 관리하는 내부라인과 외교교섭을 맡은 외부라인간의 노선 차이는 널리 알려져 있다.

간도, 북간도, 서간도 명칭의 맥락들

19세기 고종대 두만강 상의 섬을 종성 인근 사람들이 개간하면서 間島(간도, 사잇섬)라 불렀고, 차츰 대안 지역까지 개간지를 확대하는 과정에서 자연스레 墾島(간도)도 혼용되었다. 이것이 영토문제와 결합하면서 그 범위는 무산, 회령, 종성, 온성 대안 해란강 이남을 간도라 통칭하였다. 간도라는 명칭에는 한인들의 두만강 대안지역 개간의 역사가 담겨있는 것이다.

북간도와 서간도의 명칭은 이와는 다소 다르다. 대한제국의 간도정책을 담고 있다. 북간도(北間島, 北墾島)라는 명칭은 대한제국기에 등장하였다. 1902년 간도지역에 시찰 이범윤이 ‘함북간도시찰(咸北間島視察)’이라는 이름으로 파견되었는데, 1903년 초 언론에서 ‘북간도시찰’로 부르면서 자연스럽게 두만강 대안지역을 ‘북간도’로 통칭하기 시작했다. 북간도라는 말에는 함경북도의 일부인 간도라는 뜻이 담겨있는 것이다. 압록강 대안지역을 서간도라 부르기 시작한 것은 그 이후로 북간도의 대칭이었다. 게다가 함경도를 관북(關北)과 평안도를 관서(關西)로 부르는 전통도 한 몫 하였다. 그 전에는 압록강 대안지역은 ‘강북(江北)’이라 불렸다. 1872년 최종범의 조사보고와 1900년 민용호(閔龍鎬)가 이 지역에서의 활동기록은 『강북일기(江北日記)』였다. 1903년 말에 파견된 서상무도 ‘서간도관리사(西間(墾)島管理)’로 불리고 역시 압록강 대안지역을 ‘서간도’로 통칭하기 시작했다. 곧 북간도와 서간도라는 명칭은 대한제국의 적극적인 간도정책의 산물이었다고 하겠다.

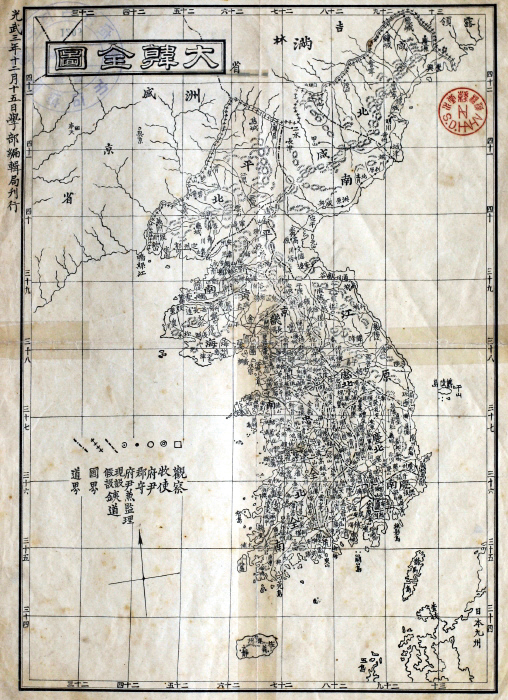

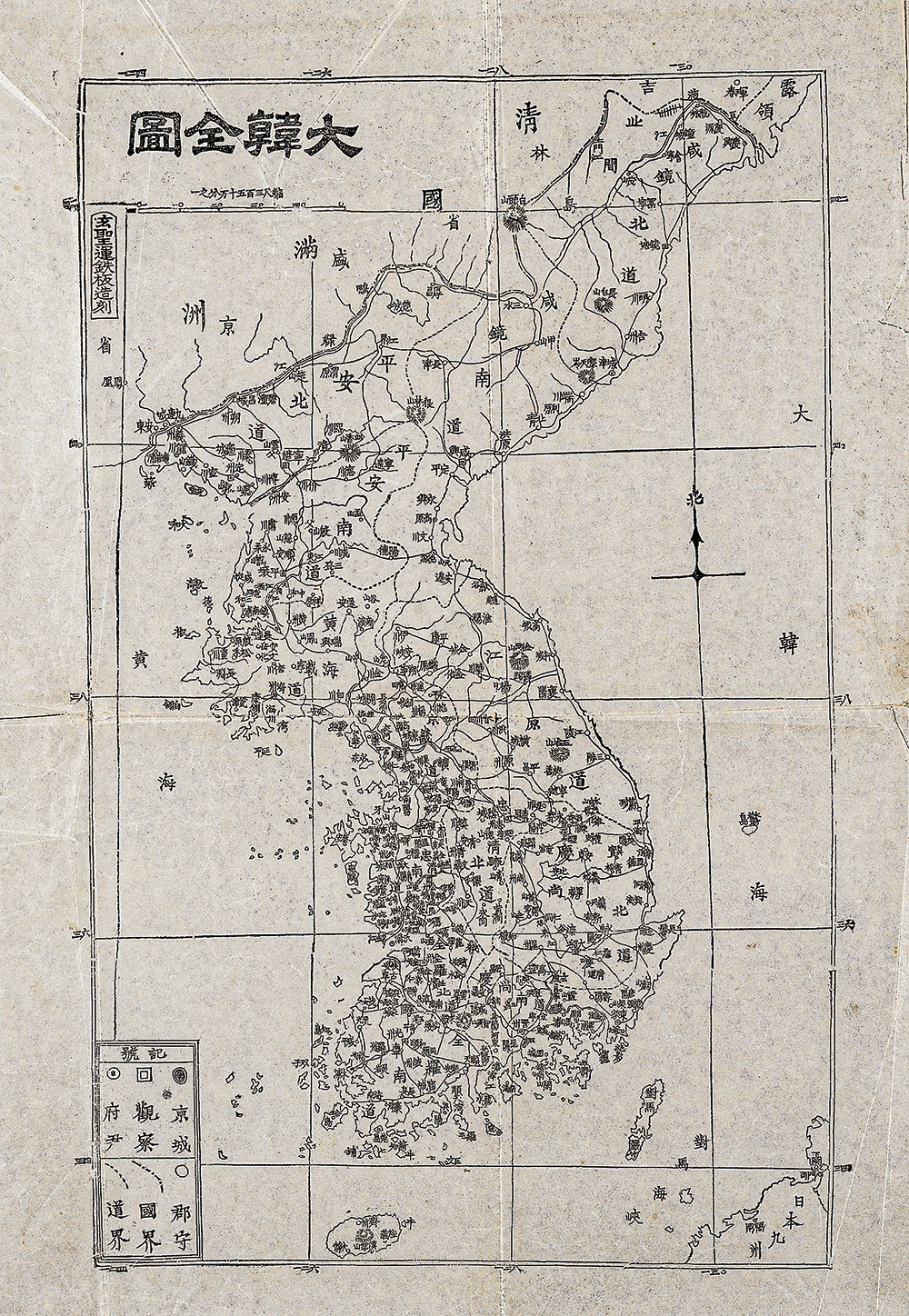

대한전도

(왼쪽: 1899년 오른쪽: 1907년)

ⓒ서울역사박물관

1899년 지도가 두만강을 경계선으로 전제한 지도라면, 1907년 지도는 두만강 북안오늘날 혜란강 이남의 연변지역을 대한제국 영토에 포함시키고 ‘북간도’라 하였다. 대한제국의 적극적인 간도정책의 결과가 반영된 셈이다.

북방관계사를 집필하자

북방관계사를 서술한다면 간도문제에 대한 연구가 집중된 시기는 간도문제가 사회적 이슈로 부각된 시점과 모두 관련된다. 1960년대 초, 북한이 천지 일부를 중국에 넘겼다는 외신보도를 인용한 기사가 국내에 알려지면서 해방 후 간도문제 연구가 시작했다.(이선근, 1962) 연구는 냉전 시대다운 접근이었다. 간도문제에 대한 사회적 관심을 배경으로 역사학, 고고학, 인류학, 민속학 등 다양한 분야의 연구자들이 모여 1966년 백산학회를 조직하게 된다. 백산학회의 연구 성과는 영토문제에만 국한된 것이 아니라 북방 지역사, 북방 관계사, 문화사 등 여러 부분이 걸쳐 있다.

백산학회는 이 연구 성과를 바탕으로 북방관계사를 구상하였지만 끝내 추진하지는 못했다. 간도협약 110년을 맞이한 지금 북방관계사 저술 필요성을 절실히 느낀다. 한중 및 북중 관계의 변화에 따라 한반도와 만주의 역사를 어떻게 기술할 것인가? 남북관계의 진전이라는 변수를 염두에 둔다면 이를 하나씩 하나씩 준비해 가야 할 것이다. 아울러 이것은 일제 침략사로서의 만선사와는 분명히 구분되어야 한다. 간도협약 110주년을 맞아 간도문제 연구가 계속 얕아지는 지금, 새로운 시각에서 바라본 간도문제에 대한 연구가 절실하다. 더 나아가 한반도와 만주의 관계에 대한 다양한 천착이 필요한 때다. 그것이 통일을 준비하는 실질적인 방법이 될 것이다.