동북아역사재단 2019년 09월호 뉴스레터

7세기말~10세기초 신라와 함께 남북국을 이루어 200년간 존속했던 고대국가 발해에 대해 우리는 얼마나 알고 있을까? 발해와 관련된 1차 사료와 새로 발견된 자료를 중심으로 역사 여행을 떠나 보자. 해석의 다양성, 사료의 중요성과 함께 발해사의 감춰진 이야기들을 들춰보는 재미를 선사할 것이다.

발해와 당 전쟁 사료

발해 2대 무왕은 732년 당의 등주를 공격하며 전쟁을 시작했다. 이 전쟁에는 신라가 참전하며 동아시아 국제전으로 확대되었다.

흑수말갈 관할을 둘러싼 다툼

발해가 당과 전쟁을 벌인 주원인은 두 가지이다. 첫째는 발해와 당 간의 흑수말갈(黑水靺鞨)의 관할 다툼이 있었다. 흑수말갈은 발해의 동북방에 있던 말갈의 한 부락으로 평소 당이나 돌궐과 통할 때 매번 발해에게 알리고 갔다. 그런데 726년 흑수말갈이 자신의 땅을 흑수주, 최대 부락을 흑수부로 삼아 주길 당에 요청했다. 발해 무왕은 “흑수가 당의 벼슬을 청하였으니, 이는 반드시 당과 공모하여 앞뒤로 우리를 치려는 것”(『구당서』발해전)이라 단정하였다. 이에 무왕은 동생인 대문예로 하여금 흑수를 토벌하도록 했다.

무왕과 동생인 대문예의 대립

대문예는 정작 흑수 공격을 반대했다. 그는 일찍이 당에 볼모로 갔다 온 경험에서 흑수를 공격하는 건 당을 배반하고 원수를 맺는 행위이며, 하루아침에 멸망을 부를 뿐이라며 반대했다. 강병 30만의 고구려도 당과 맞섰지만 멸망했는데, 고구려의 몇 분의 일도 않되는 발해가 당에 저항하는 건 무모한 행위라는 주장이었다. 무왕이 화를 내며 대문예를 죽이려 하자, 대문예는 730년 중반 이후 당으로 도망쳤다. 현종(이융기)은 당의 권위를 인정하는 그를 받아들였다.

무왕과 현종의 갈등

여기서 발해와 당 전쟁의 두 번째 직접적 원인인 대문예의 처리를 둘러싼 대립이 본격화된다. 무왕은 사신을 보내 문예의 죄상을 말하고 죽여주기를 청한다. 현종은 문예를 안서(安西) 지역으로 보내고, 무왕에게 답하길 “문예가 먼 곳에서 귀순해 왔으므로 의리상 죽일 수가 없었소. 이제 영남(嶺南)으로 유배 보냈는데 벌써 길을 떠났소.”(『구당서』발해전)라 하였다. 사실을 알게 된 무왕은 “대국은 남에게 신의를 보여야 하거늘 어찌 거짓을 일삼는단 말입니까?”(『구당서』 발해전)라며 현종을 힐난했다. 무왕의 노골적인 비난에도 불구하고 현종은 대문예를 죽이거나 돌려달라는 요구를 거절했다.

발해의 선제 공격으로 시작된 전쟁

현종은 발해의 행위를 배은망덕이라 비난하며 잘못을 뉘우치지 않으면 토벌할 것이라 위협했다. 무왕은 이에 당의 발해로의 입출항인 등주(登州) 지역을 선제공격하였다. 등주의 치소는 등주성(오늘날 산동성 봉래시 소재)인데, 바다에 면한 천험의 요새였다. 개원 20년(732) 9월, 무왕의 명을 받은 장수 장문휴가 발해군을 이끌고 공격, 자사인 위준(韋俊)을 살해했다. 등주가 관할하는 수비군이 대략 1천5백 명에서 4천 명에 이르렀다고 하니, 공격한 발해군의 숫자는 이보다 많았을 것이다. 현종이 개복순(蓋福順)을 보내어 반격에 나섰으나, 발해군은 이미 퇴각한 뒤였다.

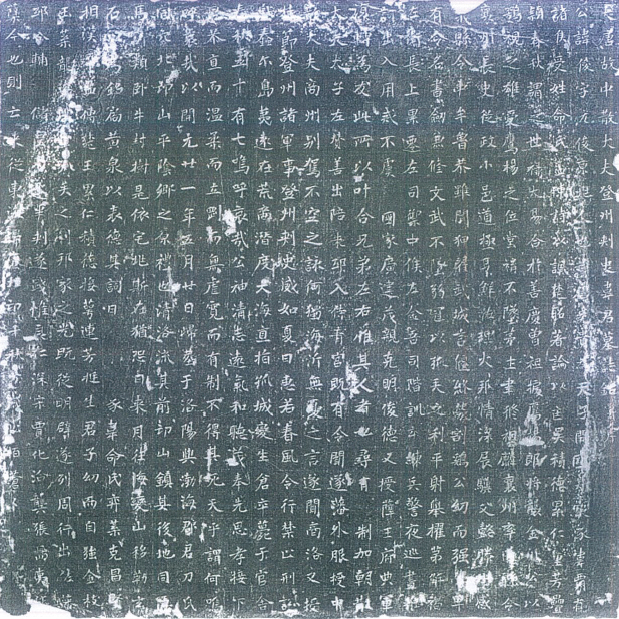

최근 중국 뤄양에서 발견된 ‘위준묘지명’: “무지한 섬오랑캐발해가 멀리 떨어진 곳에 있다가 숨어서 큰 바다를 건너 바로 고립된 성을 목표로 삼았다. 갑자기 관사에서 죽으니 나이 57세였다”

『洛阳流散唐代墓誌彙编』, - 国家图书馆出版社,2013

무왕과 대문예의 혈투

대문예가 항전하러 간 유주(오늘날 북경 일대)에는 발해 무왕이 직접 출전하였다. 무왕이 병사를 이끌고 마도산(馬都山)에 이르러 성읍을 공격하자, 오승체(烏承玼)가 요로를 막고 큰 돌로 구덩이를 만든 것이 4백리에 이르렀다고 한다. 『(신당서』 오승체전) 무왕의 마도산 공격 시기가 732년 9월 등주 공격 직후라고 한다면, 이때 무왕과 대문예 형제간의 혈투가 벌어졌을 것이다.

발해와 당·신라 전쟁732-735

신라 성덕왕의 참전과 패강 이남의 획득

현종은 한편으로는 김사란을 귀국시켜 신라가 발해의 남쪽 경계를 공격하도록 했다. 김유신의 손자 윤중과 아우 윤문 등 네 장군이 당군과 함께 발해 공격에 나섰다. 연합군은 패강(오늘날 대동강) 부근에서 출발해, 평안도와 압록강 입구의 산악지대를 지나 당으로 가는 요충인 발해 서경압록부를 향하였던 것 같다. 연합군은 산이 험하고 날씨가 추운 데다 눈이 한길이나 내려서 병사들이 태반이나 얼어 죽었다. 결과적으로 승리를 거두지 못한 채 퇴각하지 않을 수 없었다. 신라는 734년 재차 당에게 발해 토벌을 제안했으나 실행에 옮겨지지 않았다. 신라는 발해와 당의 전쟁에 부득이 참전했고, 735년에는 당으로부터 형식적이지만 패강 이남의 땅을 받게 된다.

전후 처리와 발해와 당 관계의 재정립

무왕은 대문예에 대한 원한을 당과의 전쟁을 통해서도 풀지 못하자 자객까지도 파견했지만, 이마저도 실패했다. 양국은 개원 23년(735) 3월 무렵부터 화해 분위기로 나아갔다. 이때 무왕의 동생(대번)이 전쟁 이후 처음으로 입당하였는데, 아마도 화해를 위한 사행이었을 것이다. 양국의 전후 처리는 상호 포로 교환으로 마무리되었다. 발해 무왕이 다몽고(多蒙固) 편에 당의 선원과 포로를 송환하고, 현종이 이를 치하한 기록은 이를 뒷받침한다.(「敕渤海王大武藝書」, 『전당문全唐文』권285) 발해와 당 관계는 무왕에 이어 그 아들인 문왕이 즉위하면서 새롭게 전개됐다.