동북아역사재단 2017년 02월호 뉴스레터

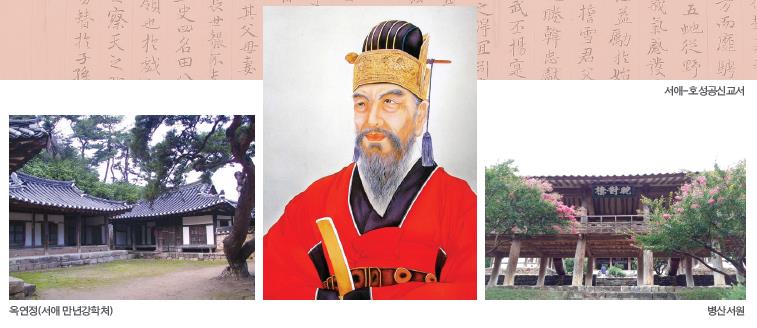

1562년 9월, 류성룡(1542-1607)은 사림시대 학문의 상징으로 부상한 석학 이황(李滉)의 가르침을 받고자 도산서당(陶山書堂)을 찾았다. 첫 인사를 마치기가 무섭게 이황은 주변의 제자들에게 이렇게 말했다고 한다. “이 사람은 하늘이 내린 사람인 바, 훗날의 수립(樹立)함이 반드시 클 것이다.” 석학의 안목은 역시 달랐다. 이황은 류성룡의 그릇됨과 비범성을 한 눈에 알아봤고, 그가 류성룡에게 기대했던 수립이 생령(生靈)을 지키는 국가적 헌신이었음도 재론의 여지가 없다.

류성룡은 의성 사촌(沙村) 외가에서 태어나 안동 하회(河回)에서 자랐으니, 영남 사람이 분명하지만 서울 사람이기도 했다. 5대째 내려온 서울집(京第)은 풍요로운 조기 유학의 터전이 되었고, 각처에서 올라온 준재들과의 교유가 세상에 대한 이해를 넓혀 주었다. 여기에 양명학(陽明學)과 불교에 대한 해박한 지식까지 더해지고, 사행을 통해 얻어진 국제적 감각으로 류성룡은 시대의 글로벌 인재로 주목받을 수 있었다. 그가 전시정국에서 크고 작은 곡절을 겪으면서도 7년 전쟁을 종식시켜 ‘중흥재상(中興宰相)’으로 일컬어진 것은 진실(眞實)한 심지(心地)에 각고(刻苦)의 공부(工夫)가 더해졌고, 원칙을 훼손하지 않으면서 다양성을 인정하는 유연성이 발휘되었기 때문이다.

류성룡을 전후한 소통의 징후들

류성룡은 당쟁의 소용돌이 속에서 그 모습이 한없이 일그러졌고, 심지어 ‘퇴계학(退溪學)’과 ‘남인’이라는 울타리에 갇혀 자신의 입장과 이익만 추구한 소통불능의 ‘정치인’으로 매도되기도 한다. 과연 그럴까? 류성룡의 정치색은 남북분당과 정인홍(鄭仁弘)과의 정적화를 거치며 자못 짙어졌고, 그것이 흡사 집안의 내력처럼 치부되었지만 전연 그렇지 않다.

류성룡의 아버지는 1555년 을묘왜변(乙卯倭變) 당시 경상도 순찰사 종사관으로 활동한 류중영(柳仲郢)이다. 16세기 중반 사실상 ‘남도(南道)의 학문과 강상(綱常) 그리고 의리(義理)의 주인’으로 존재한 이가 조식(曺植)이었는데, 조식은 좀처럼 남을 인정하는 법이 없고 화근 척결을 위해 ‘대마도 정벌’을 주창할 만큼 지론도 무척 강경했다. 이런 그에게 사태의 경위(經緯)를 헤아리며 수습책을 모색하는 류중영의 일처리는 자못 믿음이 갔고, “내가 보기에 이번 순찰사(巡察使) 일행에는 오직 류중영만이 큰일을 감당할 만하다”라며 전에 없던 찬사를 붙여 그를 기억해주었다.

이황의 적전이 류성룡이고, 조식의 수제자가 정인홍이었음을 보면 정치는 모든 것을 혼탁하게 만드는 마약 같은 독성이 있는 듯하다. 이로부터 약 80년이 지난 1631년, 정인홍의 고향 합천 고을에 부임한 수령은 류성룡의 아들 류진(柳袗)이었다. 류진은 부임하자마자 정인홍의 골수 제자 박인(朴絪)을 찾았고, 두 사람은 어느 새 학문을 토론하며 고충을 토로하는 살뜰한 벗이 되었다. 이 과정에서 류진은 이황이 창안한 예안향약(禮安鄕約)을 남명학파의 본거지 합천에 이식(移植)하기까지 했으니, 진정한 소통이란 이런 것이 아닐까. 류진의 화합과 소통의 리더십은 조부 류중영과 아버지 류성룡을 통해 함양된 것이었다. 특히 평소 포용을 강조했던 류성룡의 가르침은 학파와 정파를 초월하는 사귐의 씨앗이었고, 그 꽃을 피운 사람이 류진이었다.

류성룡의 선견지명, 사람의 뒤를 봐준다는 것

조선 후기 실학자 이익은 《징비록(懲毖錄)》을 읽은 소감문에서 임진왜란 당시 류성룡의 공로를 이렇게 표현했다.

“사람들은 임진왜란 때 서애가 나라를 위해 큰 공로를 세웠다고 말하지만 이것은 선생에게 있어 조그마한 일에 불과하다. 오히려 그보다 더 큰 공로가 있다. 이 충무공은 일개 비장(裨將)에 불과하였으니, 서애 선생의 추천이 아니었더라면 단지 일반 병사들과 함께 싸우다 이름 없이 세상을 떠났을 것이다.”

- 《성호전집》 권56, <징비록 말미에 쓰다>

이익이 생각한 류성룡의 수공(首功)은 ‘전시정국’을 총괄했던 재상으로서의 ‘상무(常務)’가 아니라, 이순신을 발탁하여 끝까지 그의 뒤를 봐준 것이었다. 류성룡이 아니었다면 이순신(李舜臣)은 개천에서 굶어 죽는 신세를 면치 못했을 것이고, 그럴 경우 조선의 운명은 불문가지(不問可知)라는 것이 그의 논조다. 결국 이익은 다급한 상황일수록 사람이 중요하고, 그 사람을 알아보고 믿어주는 안목과 끈기야말로 국가를 움직이는 리더의 최고 덕목으로 평가한 것이다.

그랬다. 류성룡은 자신과 이순신을 둘러싼 무수한 혐의, 명장을 하루아침에 형장의 이슬로 떠나보낼 수 있는 절체절명의 상황에서도 그 사람을 끝까지 지켜주었고, 그렇게 살아난 사람은 국가와 민족을 구하는 것으로써 은인의 마음에 답했다. 진정 사람의 뒤를 봐준다는 것은 이런 것이고, 이순신의 뒤에 류성룡이 있었다고 이를 ‘인사비리’로 기술한 사가(史家)는 전에도 없었지만 지금도 없다. 이것이 우리가 류성룡의 롤(Role)을 공익적 측면에서 찾고, 그를 위인으로 기억하는 이유다.

1604년 7월 선조는 왜란 극복의 공을 인정하여 류성룡을 호성공신(扈聖功臣) 2등에 녹훈하고 서울로 올라 올 것을 권유했다. 하지만 류성룡은 대신의 지위에 있으면서 관직을 문란케 하고 나라를 그르친 죄는 있어도 공은 없음을 피력하며 훈적을 사양하였으나 받아들여지지 않았다. 다만 그는 공신에게 공식적으로 주어지는 ‘초상화제작권’만은 극구 사양했는데, 이런 까닭으로 오늘날 그의 안목(顔目)을 확인할 수 없음은 큰 아쉬움으로 남는다.