동북아역사재단 2017년 02월호 뉴스레터

다원커우 동이족은 누구인가?

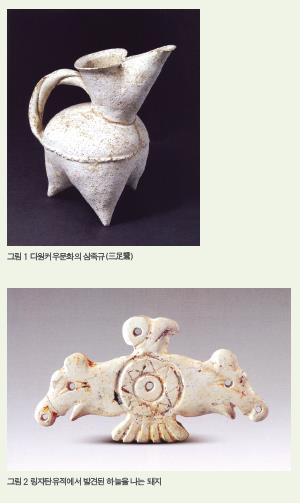

다원커우인들은 온난한 기온과 충분한 수원, 비옥한 토지를 기반으로 찬란한 농경문화를 꽃피웠다. 기원전 3,500년경 부터는 일부 분야에서 양사오문화(仰韶文化)를 초월하기 시작하였는데, 특히 도기 제작기술은 당시 중국에서 가장 선진적이었다. 이 시기부터 물레를 이용해 도기를 제작하였을 뿐만 아니라 말발굽 모양의 가마에서 도기를 구워냈다. 다원커우 도기는 기술이 뛰어난 데다 모양도 독특하였다. 삼족규(三足鬹)는 다원커우 문화의 대표적 도기로 3개의 발을 가진 새의 모양을 하고 있다. 다원커우 문화 말기에는 계란껍질보다 얇은 단각배(蛋殼杯)가 등장하는데, 이러한 도기는 현재의 기술로도 제작이 불가능하다고 한다. 다원커우인들은 무덤에 많은 도기를 수장하였는데 특히 술잔이 많은 수를 차지하였다. 이후 다원커우 도기는 허난성(河南省) 뤄양시(洛陽市) 언스(偃師)에서 발견된 얼리터우 문화(二里頭文化, 기원전 1,900년∼기원전 1,500년)에 영향을 주었으며 상주시기 청동예기 제작에도 지대한 영향을 주었다.

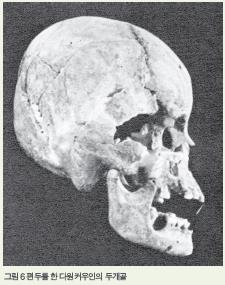

다원커우인들은 다양한 옥제품도 남겼는데, 특히 안후이성(安徽省) 링자탄(凌家灘)유적이 대표적이다. 그림 2의 옥제품은 다원커우인의 뛰어난 상상력을 가늠하게 한다. 돼지를 날개로 한 태양조의 모습으로 지금이라도 막 하늘을 향해 날아오를 듯하다.

다원커우인들은 찬란한 문화를 꽃피웠지만 이들이 세간의 주목을 받은 것은 다른 이유에서였다. 그것은 바로 편두, 발치, 구함구습속(口含球習俗) 때문이다. 편두는 인공적인 힘을 가하여 머리를 변형시키는 것이고, 발치는 생니를 강제로 빼는 것, 구함구습속은 딱딱한 구슬을 평생 입 속에 물고 잇몸을 가는 습속을 말한다. 다원커우인들은 왜 이런 기괴한 성형수술을 강행한 것일까? 이제 다원커우 사람들의 비밀스런 이야기 속으로 들어가 보도록 하자.

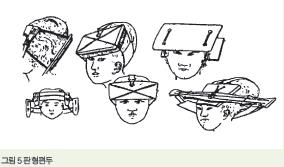

뒤통수를 납작하게 한 편두

첫 번째는 식물을 꼬아 만든 끈 등으로 이마, 관자놀이, 침골을 지나도록 묶어두는 환형(環形) 편두이다. 이러한 방법으로 편두를 하면 머리 모양이 전체적으로 길고 좁아지는데, 중국의 동북지역과 미주 인디언, 페루, 북아프리카에서도 종종 발견된다.

두 번째는 딱딱한 판자를 머리의 앞뒤에 대고 끈으로 묶어 두는 판형(板形) 편두이다. 이 방법은 이마와 뒤통수가 편평하게 되고 머리가 길어지는데, 구석기와 신석기 시기 중국 동북지역에서 유행하였다.

세 번째는 뒤통수에 딱딱한 판자를 대거나 바닥에 딱딱한 물건을 깔고 유아기의 아이를 장시간 눕혀 두어 만드는 침형(枕形) 편두이다. 이렇게 하면 뒤쪽이 편평한 짱구머리가 된다.

편두는 구석기부터 신석기까지 세계 곳곳에서 유행하였다. 중국의 경우 구석기와 신석기 시기 동북지역에서 환형편두와 판형편두가 유행하였으며, 다원커우 문화는 편두의 남방한계로 침형편두가 유행하였다. 다원커우인들은 70~80% 정도가 편두를 하였으며, 다원커우 유골의 경우에는 100%가 편두를 했다.

침형편두를 하면 뒤통수가 납작해지는 것 외에 큰 변화는 없으나, 머리 모양이 약간 사방형에 가깝게 된다고 한다.

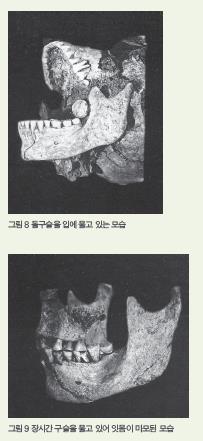

생니를 강제로 뽑는 발치

다원커우인들은 위턱의 측문치 2개를 발치하였다. 발치는 생니를 강제로 제거하는 것으로 끌과 같은 도구를 이용하여 수평 방향으로 타격하여 제거하였다. 인위적 발치와 자연 발치는 육안으로도 쉽게 구분되는데, 자연 발치는 뿌리가 뽑혀 있으나 인위적 발치는 대부분 치근이 잇몸에 박혀 있다. 발치골을 X광선으로 관찰하면 잘려진 치근이 잇몸 속에 남아 있는 것을 확인할 수 있다. 통계에 의하면 다원커우인 중 70% 이상이 발치를 하였다고 한다.

다원커우 문화는 중국에서 가장 먼저 발치습속이 발견되는 곳이며 이후 서남지역으로 영향을 주어 최근까지 구이저우성(貴州省) 거라오족(仡佬族) 사이에 남아 있었다. 학자들은 한국 남부와 일본에서 발견되는 발치는 다원커우 문화와 룽산 문화(龍山文化)의 간접적 영향을 받은 것으로 보고 있다. 그러나 발치 부위와 유행 시기에 있어 차이가 나기 때문에 앞으로 좀 더 많은 연구가 필요하다.

평생 돌구슬을 입에 물고 잇몸을 갈고

구함구습속은 어린 나이부터 시작하였으며 여성들에게 높은 비율로 나타난다. 딱딱한 돌구슬을 장기간 어금니와 볼 사이에 알사탕처럼 물고 있으면 마찰에 의해 잇몸이 마모되는데, 마모흔이 양쪽에서 모두 발견되는 것으로 보아 돌구슬을 양쪽으로 옮겨가며 갈았음을 알 수 있다. 가벼운 사람은 치관에 윤이 날 정도의 갈린 흔적이 남게 되고, 심한 경우 치관과 치근까지 드러나게 된다. 왕인(王因)유적 M2343유골의 경우 아래 어금니는 대부분 빠지고 잇몸은 이미 봉합되었으며, 위쪽 어금니는 비록 남아 있기는 하였으나 잇몸이 모두 드러난 상태였다.

아직 풀지 못한 비밀스런 이야기

다원커우인들은 편두를 하여 뒤통수를 납작하게 하고, 생니를 뽑고 잇몸을 갈았다. 다원커우인들은 침형편두를 하였기 때문에 다른 편두보다 고통이 심하지는 않았을 것으로 보인다. 그러나 발치와 구함구의 경우 신체 손상을 유발하며 상당한 고통을 수반하는 시술이었다. 그렇다면 이들은 왜 이 같은 고통을 감내하며 원시 성형수술을 강행했던 것일까?

현재까지 연구는 편두, 발치, 구함구를 개별 사안으로 다루었다. 그러나 우리는 이들 습속이 한 사람의 두개골에 동시에 가해졌다는 점에 주목해야 한다. 물론 습속에 따라 시행률에 차이가 나기 때문에 모든 다원커우인이 세 가지 습속을 시행했다고 볼 수는 없지만, 편두와 발치 시행 비율은 70~80%로, 손상된 유골의 경우 시행 여부를 정확히 파악할 수 없다는 점을 미루어 실제 시행률은 더 높았을 것으로 보인다. 구함구습속의 경우에도 구슬을 물고 있던 시간이 짧은 경우 마모흔이 남지 않기 때문에 실제로 얼마나 많은 이가 구함구습속을 따랐는지 계량화하기에 어려움이 있다.

이와 같이 세 가지 시술이 모두 이루어졌을 경우 머리 모양은 사방형에 가깝고 턱은 뾰족하고 입은 앞으로 튀어나온 모양이 될 것으로 보인다. 이러한 얼굴 모양을 통해 유추해 볼 수 있는 한 가지는 동이족이 숭배한 태양조의 모습으로 자신을 변형하고자 한 것이 아닐까 하는 점이다. 앞에서 보인 삼족규는 새의 모양을 본 따 만든 것이고, 동이족의 신인 소호씨의 경우는 새의 우두머리이며 한나라 시기 화상석에서는 새의 모습으로 등장한다. 현재로서는 이들의 비밀스런 이야기에 더 이상 접근할 방법이 없으니 앞으로의 과제로 남겨둘 뿐이다.