동북아역사재단 2017년 01월호 뉴스레터

옛 사람들의 모습이 가장 잘 남아있는 곳은 공교롭게도 죽은 자들의 무덤이다. 특히 고대로 갈수록 유적과 유물들이 긴 시간을 거치며 훼손되고 소실되지만 무덤만큼은 비교적 온전히 남아 있는 모습을 보인다. 또한 무덤에서는 시신과 함께 많은 부장품들이 출토되기에 살아 숨쉬는 역사의 보고(寶庫)라고 할 수 있다. 대표적인 백제(百濟) 문화유적지인 무령왕릉(武寧王陵)에서도 국보로 지정된 금제관식(金製冠飾)을 비롯해 108종 2,960점의 유물이 출토되어 백제의 모습을 생생하게 보여주고 있다.

유네스코 세계유산 도시 공주

공주는 2015년 익산, 부여와 함께 백제역사유적지구로 유네스코 세계유산에 등재되었을 만큼 풍부한 문화유적을 자랑하는 곳이다. 공산성(公山城)과 송산리 고분군(宋山里 古墳群)은 475년부터 538년까지 백제의 수도였던 흔적을 보여주고 있어 사학도 뿐만 아니라 많은 사람들이 해마다 백제가 남긴 문화유산을 보기 위해 공주를 찾는다.

공산성은 백제 때에는 웅진성(熊津城)으로 불렸으며 당시에는 토성이었을 것으로 추정되는데, 조선 중기에 현재와 같은 석성으로 개축되었다. 공산성은 고구려의 공격을 방어하기 위해 차령산맥과 계룡산지 사이를 가로질러 흐르는 금강의 남쪽에 위치한 천연 요새였다. 백제 웅진시대의 도성이었고, 사비시대에도 북방의 중심 성으로 자리하며 중요한 역할을 담당했다. 공산성은 의자왕(義慈王)이 나당연합군의 공격에 마지막 항전을 한 곳으로 백제의 멸망을 맞이한 곳이기도 하다.

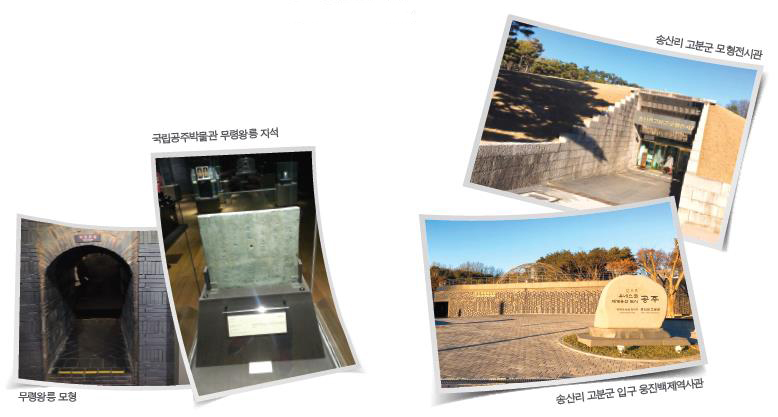

송산리 고분군은 백제 왕릉으로 추정되는 고분들로 현재 7채의 고분이 복원되어 있고, 특히 7호분은 무령왕릉으로 널리 알려져 있다. 1호분부터 5호분까지는 굴식 돌방무덤으로 한성 백제 시대부터 내려오던 무덤축조 방식을 따랐다. 한편 6호분은 중국 남조(南朝)의 영향을 받은 굴식 벽돌무덤으로, 벽돌을 쌓아 만들었고 네 벽에 진흙과 호분을 바른 위에 벽화를 그려놓았다. 벽에는 사신도와 해와 달, 별들이 그려져 있어 우아하고 섬세한 백제의 특징을 보여준다.

송산리 고분군 입구에는 웅진백제역사관이 있어 웅진시대 백제의 역사를 한눈에 보기 쉽게 설명하고, 포토존과 복식(服飾)이 있어 복식 체험까지 할 수 있다. 송산리 고분군에도 고분 형태의 모형전시관이 있는데, 전시관 안에는 고분 내부의 모습을 재현해 놓은 전시실과 유물들이 있어 마치 진짜 고분 안에 들어가서 둘러보는 것처럼 생생한 관람을 할 수 있다.

송산리 고분군 뒤편 길을 따라 가면 국립공주박물관으로 이어지는데 이 역시 함께 둘러보아야 할 곳이다. 국립공주박물관에는 무덤의 주인이 무령왕임을 밝혀주는 묘지석을 비롯하여 입구를 지키던 상상의 동물 진묘수와 무령왕릉에서 출토된 대부분의 유물을 전시하고 있다. 이 외에도 백제가 공주(웅진)를 도읍으로 삼았을 당시의 유물들이 전시되어 있는데, 백제 문화의 중심지가 한성에서 웅진으로 옮겨지면서 중앙의 문화가 토착문화와 어울려가는 과정을 보여준다.

무령왕릉의 발굴은 정말 우연에 의해 이루어진 것이었다. 백제 왕릉의 발굴은 일제 강점기 일본인들에 의해 처음 시작되었는데, 송산리 고분군도 이 시기에 발굴되었다. 송산리 고분군 중 6호분은 내부에 사신도와 벽화가 그려져 있어 주목을 받았는데, 무령왕릉은 6호분 벽화의 훼손을 막고자 배수로 공사를 하던 중 우연히 발견되었다.

무령왕릉은 송산리 5호분과 6호분의 뒤쪽에 위치해 있으며, 벽돌로 쌓은 벽돌무덤이다. 이 무덤양식은 중국 남조의 영향을 받은 것으로 보여 백제의 대외교류가 활발했음을 보여준다. 벽돌에는 주로 연꽃무늬가 새겨져 있는데, 연꽃무늬는 백제의 불교적 내세관을 보여준다고 해석된다. 무덤은 남북으로 긴 장방형이고 중앙에 널길이 있어 전체적으로 凸의 형태이고, 입구부터 천장은 아치형이다. 이와 같은 구조는 송산리 6호분과 매우 유사하며, 무령왕릉의 입구에서 널길을 따라 들어가면 왕과 왕비를 합장한 방이 나온다. 널길에는 무덤의 주인을 알리는 지석과 진묘수가 놓여 있다.

국보 제163호로 지정된 무령왕릉 지석은 널길로 들어가는 방향에서 오른쪽에 1개, 왼쪽에 1개로 총 2개가 위치해 있다. 각 지석의 앞뒷면, 총 4면에는 무덤의 주인에 대한 내용이 기록되어 있어 송산리 7호분의 주인이 무령왕(武寧王)이라는 것을 알게 해준다. 진묘수는 악귀로부터 무덤과 사자(死者)를 지키는 동물을 뜻하는데, 상상 속 동물의 모습을 한 무령왕릉의 진묘수는 국보 제162호로 지정되어 있다. 무령왕릉에서 발견된 왕과 왕비의 금제관식은 각각 국보 제154호와 155호로 지정되어 있다. 이 장식들은 곡선의 불꽃 모양을 하고 있으며 왕과 왕비의 관식은 그 형태에서 조금의 차이를 보인다. 《삼국사기(三國史記)》에 백제의 왕은 금꽃으로 장식한 검은 비단관을 썼다는 기록이 있는데, 여기서의 ‘금꽃’이 무령왕릉에서 출토된 이 금제관식을 가리키는 것이라 생각된다.

무령왕릉의 발굴은 우리나라 고고학계 사상 최고의 발굴임과 동시에 최악의 발굴로 평가받는다. 무령왕릉에서 수많은 유물이 출토되고 그 주인을 분명하게 나타내는 지석이 나왔다는 점은 분명 백제사 연구에 큰 영향을 주었으나, 오랜 기간에 걸쳐 신중하게 진행되어야 했을 발굴이 짧은 기간과 서툰 과정으로 마무리되었기 때문이다. 발굴에 참여했던 김원룡 박사의 회고담에는 ‘무령왕릉 발굴의 쓰라린 경험은 그 뒤 경주 고분을 발굴하는 사람들에게 많은 교훈이 되었다.’고 쓰여 있는데, 여러 면에서 문제가 있었지만 그 경험이 타산지석의 대상이 되었던 것은 분명하다.

무령왕릉과 무령왕릉에서 출토된 3,000점에 이르는 유물들은 백제의 사회 풍속, 건축술, 종교 사상, 문화 교류, 미술 등에 대해 알 수 있는 중요한 자료를 제공하고 있다. 송산리 고분군과 공주국립박물관에서는 모형 전시관과 유물 전시를 통해 웅진 시기 백제를 생생하게 그려내고 있어, 무령왕릉 답사는 백제의 숨결을 느낄 수 있는 여행이었다.