동북아역사재단 2017년 01월호 뉴스레터

- 신명호(부경대 사학과 교수)

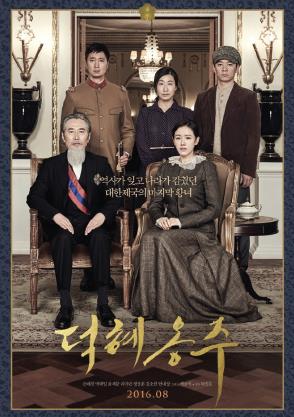

2016년 8월에 개봉한 영화 <덕혜옹주>는 근 560만의 관객을 모으며 흥행에 성공했다. 영화의 첫 장면은 해방 이후의 신문사이다. 마치 해방을 상징하듯, 활기찬 아침을 맞아 신문사로 사람들이 출근한다. 부장 김장한(박해일 분) 역시 신문사로 출근하며 직원들과 이야기를 나눈다. 자리에 앉은 김장한은 직원으로부터 일본에서 영친왕(박수영 분)이 발견되었다는 소식을 듣는다. 영친왕... 그 이름을 들으며 김장한은 옛 추억 속으로 빠져든다.

그의 머릿속에 떠오른 인물은 덕혜옹주(손예진 분)였다. 그가 회상하는 시점은 크게 1919년 전후, 1925년 전후 그리고 1931년 전후이다. 김장한은 1919년 전후로 덕수궁에서 처음으로 덕혜옹주를 만난다. 이어 1925년에 덕혜옹주는 일본으로 끌려가고, 1931년 전후로 두 사람은 일본에서 만나 영친왕을 상해로 망명시키기 위한 공작에 참여했다가 실패한다. 옛일을 회상하던 김장한은 문득 정신을 차리고 영친왕을 만나기 위해 일본으로 가겠다고 자청한다. 일본으로 건너간 김장한은 정신병원에 입원한 덕혜옹주를 만나 귀국시킨다. 이것이 영화 <덕혜옹주>의 주요 줄거리이다. 이 같은 줄거리에서 알 수 있듯이 영화에서 덕혜옹주와 더불어 가장 중요한 역할을 맡은 인물은 김장한이다.

여러 인물이 뒤섞여서 묘사된 김장한

영화에서 김장한은 덕혜옹주의 약혼자이자 일본 육사를 차석으로 졸업한 독립운동가 겸 신문 사 부장으로 등장한다. 이방자 여사의 《지나온 세월》에는 덕혜옹주를 일본인과 혼인시키려는 일제의 흉계를 저지하기 위해 고종이 시종 김황진(안내상 분)의 조카를 옹주의 배필로 결정하는 이야기가 나온다. 김황진의 조카로 덕혜옹주의 약혼자가 된 주인공이 바로 김장한인데, 정작 그에 관련된 역사기록은 찾아지지 않는다. 다만 그의 형으로 생각되는 김을한이라는 인물이 한국의 근현대사에 이름을 올리고 있다.

김을한은 1906년 서울에서 출생하였고 일본 와세다대학에 유학하였다. 1924년 조선일보사에 입사하였다가 1930년 매일신보사로 옮겼다. 해방 후 매일신보사는 서울신문사로 바뀌었다. 김을한은 1950년 서울신문사의 특파원으로 도쿄에 파견되었다가 영친왕과 덕혜옹주를 만나 그들의 귀국을 위해 백방으로 노력했다. 1906년 출생인 김을한은 1912년 출생인 덕혜옹주보다 6살 연상이다. 이에 그의 동생인 김장한이 덕혜옹주의 약혼녀였을 것으로 생각된다. 따라서 영화에서 김장한이 신문사 부장으로 등장하는 것은 사실상 김을한의 이야기라고 할 수 있다. 하지만 김을한은 와세다대학을 나온 신문기자였을 뿐 일본 육사를 다녔거나 무장 투쟁에 가담한 일은 없었다. 그러므로 영화에서 김장한이 일본 육사를 졸업하고 독립운동에 투신했다는 것은 당시 일본 육사에 들어갔다가 독립운동에 투신한 다른 사람의 이야기를 차용한 것이라 할 수 있다.

한국의 역사에서 최초로 일본 육사에 입학해 정규교육을 받은 인물은 신석모와 이은돌이다. 신석모는 1881년 9월에 일본육군 호산학교(戶山學校)에 입학했고, 이은돌은 일본육군 교련단(敎鍊團)에 입학해 군사교육을 받았다. 이후 서재필 등 수많은 사람들이 일본 육사에 입학했고, 이 중 일제 강점기에 일본 육사에 입학해 정규교육을 받은 후 독립운동에 투신한 대표적 인물은 지청천 장군이다. 1907년 관비 유학생으로 일본에 건너간 지청천 장군은 육군 유년학교와 육군 사관학교를 졸업하고 일본 장교로 복무하다 3.1운동을 계기로 독립운동에 투신하였다. 이런 면에서 영화 <덕혜옹주>에 등장하는 김장한은 실제 김장한에 더하여 신문사 부장 김을한 그리고 육사 출신 독립운동가 지청천 장군의 이야기가 뒤섞인 인물이라 하겠다.

우리가 그들에게 기대했던 희망사항

영화의 주인공 덕혜옹주는 1912년 출생하였고, 1925년 14살의 나이로 일본에 끌려가 여자 학습원에 입학했다. 이어 1931년 21살의 나이로 대마도 도주 종무지와 혼인했다. 그 사이 덕혜옹주가 일본에서 독립운동에 투신하였거나 한글운동을 한 일은 없었다. 이 또한 당시 일본에서 독립운동이나 문화운동을 벌인 어떤 유학생의 이야기를 차용한 것이라 할 수 있다.

영화에서 하이라이트는 덕혜옹주가 김장한, 독립운동가들과 함께 영친왕을 상해로 망명시키려는 공작에 참여해 벌이는 활약이다. 그런데 영친왕이 해외 망명을 시도한 일 또한 없었다. 도리어 일제 강점기에 해외 망명을 시도한 인물은 영친왕의 이복형 의친왕이었다. 의친왕은 귀인 장씨의 소생으로 1877년 태어나 1891년 12월 의화군에 책봉되었다. 1899년 미국 유학을 떠났던 의친왕은 유학 중이던 1900년에 의친왕에 책봉되었고, 5년 후인 1905년 11월에 귀국하였다. 1919년 3.1운동이 일어나자 의친왕은 상해 임시정부로 망명하기 위해 신의주까지 갔다가 체포되어 돌아온 일이 있었다. 이런 면에서 영친왕의 상해 망명 공작은 의친왕의 망명 사건을 차용한 것이라 할 수 있다.

한편 영화에서 덕혜옹주를 괴롭히는 주범은 이왕직 장관으로 나오는 한택수이다. 영화에서는 한택수가 1919년부터 해방될 때까지 초지일관 이왕직 장관으로 등장하지만 이는 사실과 다르다. 일제 강점기 이왕직 장관을 지낸 인물은 이윤용, 민병석, 이재극, 민영기, 서전치책(篠田治策), 이항구, 장헌식 등이었고, 이들 중 한국인은 비록 친일파였으나 대체로 이왕가의 친인척이었기에 가능한 왕실 사람들의 입장에서 움직이고자 했다. 오히려 당시 이왕가 사람들을 괴롭힌 주범은 친일파의 거두 이완용 또는 송병준이라 할 수 있다. 그러므로 한택수는 이완용 또는 송병준을 이왕직 장관으로 형상화한 가상의 인물이라고 할 수 있다.

이렇게 보면 영화에 등장하는 김장한, 덕혜옹주, 영친왕은 실제 인물이지만 이름만 실제이고 내용은 전혀 다른 사람들이라 할 수 있다. 그 내용을 채우는 것은 일제 강점기에 덕혜옹주나 영친왕이 실제 그렇게 했으면 하는 희망사항이라 할 수 있다. 그 희망사항을 덕혜옹주나 영친왕이 직접 했으면 좋았겠지만 그들은 그렇게 하지 않았고, 오히려 조선 백성들이 독립투쟁에 나섰다. 이런 면에서 영화 <덕혜옹주>는 역사와 희망 그리고 왜곡이 뒤섞인 영화이고, 그 역사와 희망이 오늘날의 관객에게 감동을 주어 흥행에 성공했다고 할 수 있다.