2025년 10월호 뉴스레터

공간과 기억

임진각에서 마주한 분단의 현장과 평화의 가능성

- 손장훈 한중연구소 연구위원

-한중 학자들의 공동답사기-

2025년 여름, 우리는 남북 분단의 현장을 직접 답사하는 여정을 떠났다. 이번 일정은 단순한 관광이나 현장 견학이 아니었다. 산둥대학(山東大學)에서 온 세 명의 중국 학자와 재단 연구자들이 함께한 이번 답사는 한반도의 분단이라는 역사적 비극을 학술적 관점에서 성찰하기 위한 자리였다.

단절의 상징, 독개다리

가장 먼저 찾은 곳은 임진각의 독개다리였다. 한국전쟁 당시 폭격으로 끊겨버린 이 철교는 허공에서 허무하게 멈춰 있었다. “이 다리의 저편은 더 이상 갈 수 없는 길이 되었다”는 재단 연구자의 설명에 중국 학자들은 다리 너머를 바라보았다. 한 학자는 “분단의 상징은 지도 위에 그어진 경계선이 아니라, 이런 풍경”이라고 짧은 소감을 남겼다. 개념으로만 접하던 ‘분단’이 현장에서 실체를 드러낸 순간이었다.

독개다리 앞에서 관련 설명을 듣고 있는 중국 학자들

전쟁의 상흔과 기억, 장단역 증기기관차

이어 방문한 경의선 장단역의 증기기관차는 더 직접적인 전쟁의 흔적을 보여주었다. 기관차의 표면은 총탄과 포격의 흔적으로 패여 있었고, 녹슨 철판은 세월의 무게를 고스란히 드러내고 있었다. “이 기관차는 원래 서울에서 신의주를 거쳐 중국으로 이어지던 철도의 일부였다”는 설명에 모두의 표정이 무거워졌다.

중국 학자들은 차체에 남은 탄흔을 가까이서 바라보다가 “우리는 보통 전쟁의 피해를 문헌자료를 통해 연구한다. 그렇기에 이렇게 실물로 보는 경험은 다른 차원의 충격을 준다”고 말했다. 철마가 멈춘 채 남겨진 모습은 ‘단절된 근대화’와 ‘전쟁의 폭력’이라는 두 가지 의미를 함께 품고 있었다.

경의선 장단역 증기기관차 앞에서 한중 학자들

가까우면서 먼 북녘, 임진각 평화 곤돌라

오후가 되어 임진강을 가로지르는 평화 곤돌라에 올랐다. 하늘을 가르며 천천히 강을 건너는 동안, 모두의 시선은 강 너머 북한 땅에 고정되었다. 불과 몇 분 만에 닿을 수 있는 거리였지만, 그곳은 발길을 옮길 수 없는 땅이었다.

한 중국 학자는 창밖을 보며 “중국에서 북한과 국경을 맞대고 살지만, 이렇게 가까운 곳에서 직접 북한을 바라본 경험은 처음”이라며 감회를 전했다. 곤돌라에서 내려 전망대에서 바라본 풍경은 평화로웠지만, 거기에는 감시초소와 철책선이 자리 잡고 있었다. 이 역설적인 장면이 바로 한반도 분단의 현실이었다.

임진각 평화 곤돌라

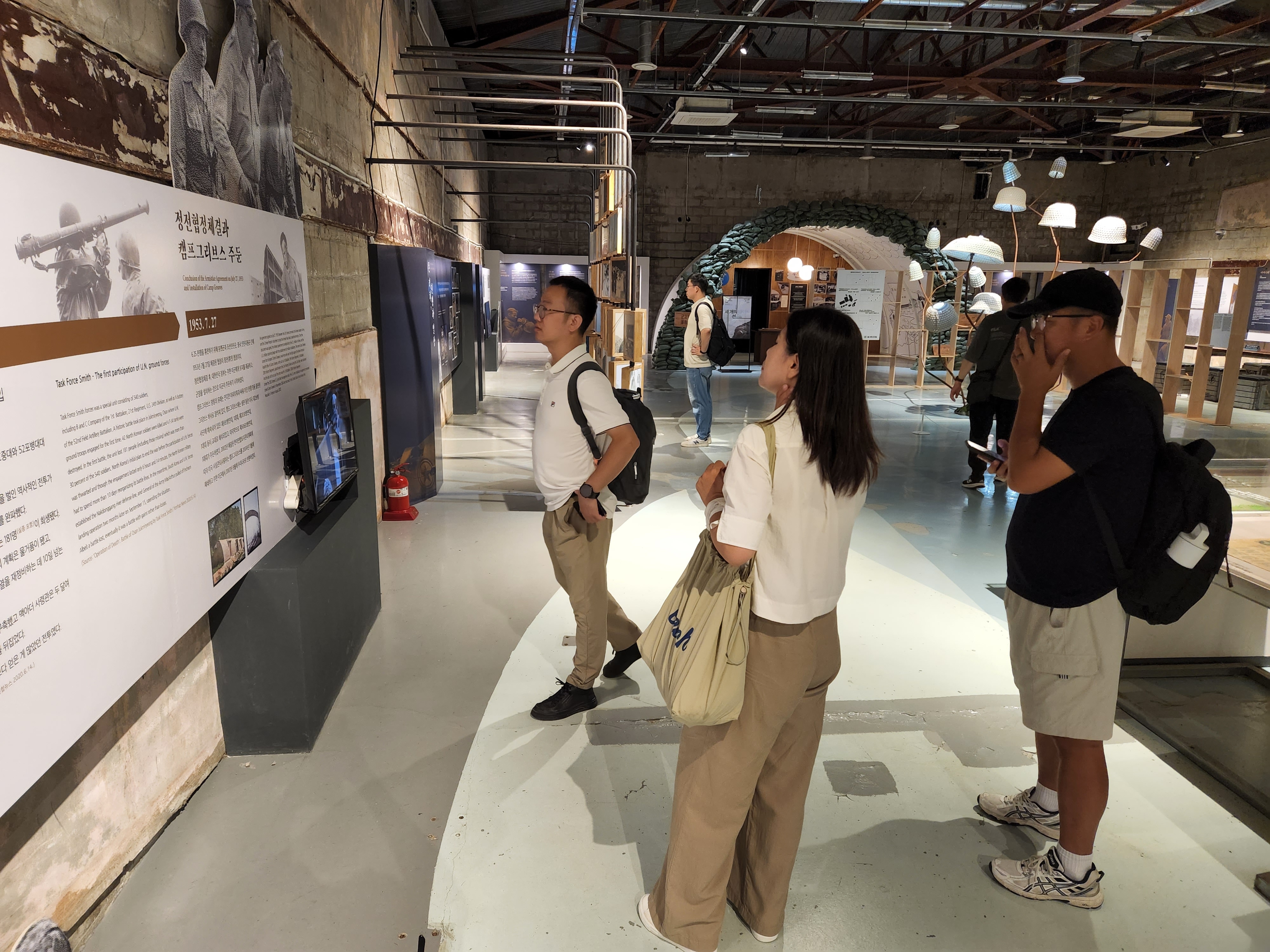

전쟁의 유산에서 평화의 교육장으로, 캠프 그리브스

여정의 마지막 방문지는 캠프 그리브스(Camp Greaves)였다. 이곳은 한때 미군이 주둔했던 군사기지였으나, 지금은 분단과 전쟁의 역사를 보존하면서 동시에 평화를 체험하는 교육공간으로 활용되고 있다. 낡은 막사와 숙소, 콘크리트 벙커를 둘러보던 중국 학자들은 “군사적 긴장이 남긴 유산이 시간이 지나면서 교육과 성찰의 공간으로 변모하는 모습이 인상 깊다”고 평했다.

같이 둘러보는 과정에서 학문적 대화도 이어졌다. 한 재단 연구자는 “역사의 기억을 단순히 보존하는 것을 넘어서 평화를 위한 실천적 자원으로 전환해야 한다”고 강조했다. 이에 중국 측 학자들도 “한반도의 분단 문제는 동북아 전체의 평화 질서와 직결되며, 따라서 공동연구가 필요하다”는 데 의견을 함께했다.

캠프 그리브스를 둘러보고 있는 산둥대학 학자들

저 너머엔 북한, 오두산 통일전망대

우리는 한강과 임진강이 만나는 절벽 위로 향했다. 오두산 통일전망대는 언뜻 보기에 그저 탁 트인 경관을 감상하는 곳처럼 보였지만, 그 이면에는 짙은 침묵과 긴장이 배어 있었다.

전망대에 오른 중국 학자들은 멀리 북녘 마을을 망원경으로 바라보았다. 이곳에는 거창한 조형물이나 화려한 예술작품은 없었다. 대신 투명한 유리창 너머로 바라보는 조용한 풍경과 벽면에 걸린 사진들, 전쟁과 이산의 기록이 시간을 뚫고 말을 걸어왔다. 오두산은 말 없는 경계였으며 ‘분단’이란 현실을 실감 나게 하는 장소였다.

오두산 통일전망대 앞에 모인 양국 학자들

여행의 끝, 학문과 체험의 교차점

짧지 않은 하루 일정을 마친 후 우리는 모여 소회를 나누었다. 중국 학자들은 “분단의 현장은 한국만의 문제가 아니라 동북아 전체의 성찰 과제”라고 입을 모았다. 재단 연구자들 역시 “분단을 넘어 평화를 지향하는 학문적·문화적 교류 필요성”을 확인했다.

이날의 답사는 연구실에서 나누던 토론을 현장에서 직접 확인하고, 체험을 통해 새로운 시각을 열어준 시간이었다. 끊어진 다리, 멈춘 기관차, 곤돌라, 그리고 낡은 군사시설까지 이 모든 장소는 각기 다른 언어로 분단과 평화를 말하고 있었다.

한중 연구자들이 함께 걸은 이 발자취는 단순한 기록 이상의 의미를 지닌다. 그것은 과거의 상처를 직시하면서도 미래의 가능성을 모색하는 여정이었고, 동시에 학문과 체험이 교차하는 자리였다. 언젠가 경의선 철로가 다시 이어지고, 독개다리가 완전히 복원되며, 임진강 곤돌라가 단절이 아닌 연결의 상징으로 자리 잡는 날을 꿈꾸며, 우리는 임진각을 뒤로했다.